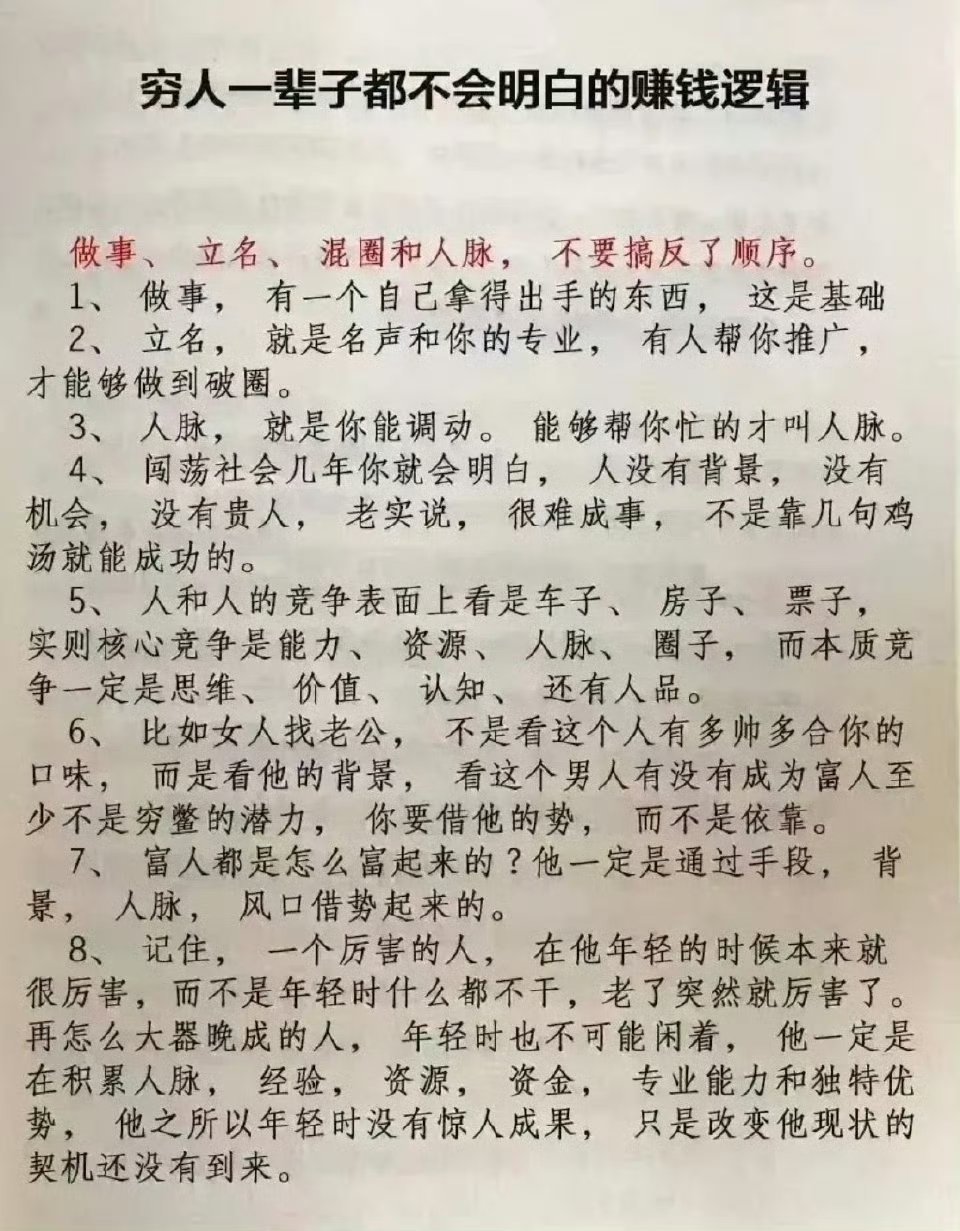

北大才子刘震云语出惊人,他说:“耕种土地的是穷人,买卖土地的是富人。吃家禽的是穷人,吃野味的是富人。喝酒看度数的是穷人,喝酒看牌子的是富人。养猪的是穷人,养狗的是富人;上班出汗的是穷人,打球出汗的是富人。开宝马的人,跑的是买卖;骑立马的人,跑的是外卖”。 寥寥数语,直戳社会最骨感的现实:穷人埋头创造价值,富人却轻松收割成果。就像那句古话:“劳心者治人,劳力者治于人。”干活的,赚的是辛苦钱;掌权的,拿的是聪明钱。 人与人之间的差距,真的只是出身使然吗?刘震云给出了答案:不是缺钱,而是缺了认知。穷人总以为“一分耕耘一分收获”,不敢停下,不敢冒险,只求安稳,结果困在重复的劳作里。富人却懂得“善假于物”,借势借力,用资源和信息盘活局面。 就像“井底之蛙不可语海”,眼界决定了脚下的路。真正的贫穷,不是钱袋子空,而是心中没有“破局”的勇气。 刘震云说过:“将相本无种,男儿当自强。”差距不是天生的,固化的思维才是最大的牢笼。抱怨不公不如打磨本事,羡慕别人不如找到赛道。人生的高度,从来不是标签定义的,而是你敢不敢抬头看路,敢不敢活出自己的节奏。 这些思考,都浓缩在刘震云的最新作品《一日三秋》里。 刘震云,1978年河南高考文科状元,后来成为茅盾文学奖得主。他的文字表面平淡,却能在不动声色中直剖人心。他不喊口号,不渲染情绪,而是用最轻柔的笔触,揭开最残酷的现实。有人说,他写的是孤独,但更确切地说,他写的是中国人千百年来的生存惯性——一句话,能把人捆住;一句话,也能让人活下来。 他的代表作《一地鸡毛》《单位》《手机》,写尽了机关、市井、文艺圈的滑稽与苦涩。而《一句顶一万句》,则被称为“中国版的《百年孤独》”,让他真正走进了文学的深处。如今,《一日三秋》延续了这种冷峻而深刻的笔调。 小说以上世纪60年代的延津小镇为背景,小人物的琐碎日常,串联起一幅现实的生存图景。花二娘收集笑话的传说,让整部作品笼罩在荒诞又真实的氛围里。人物的悲欢离合,被笑话一层层包裹,看似轻巧,实则沉重。 其中,樱桃的命运尤为令人唏嘘。她因笑话而动心,因婚姻而失笑,最终在平凡日子中走向悲剧。韭菜成为她生命的终章,而梦里的花二娘,则以“讲不出笑话”为由,将她化作幽魂。这种荒诞,正是对现实的隐喻:我们何尝不是带着笑容的面具,努力对抗生活的压力? 刘震云在书里说:“这是本笑书,也是本哭书,归根到底,是本血书。”他用黑色幽默的笔触,写下普通人必经的生死离散。戏台上看似热闹的剧目,实则都是人心里的冷暖与薄情。 《一日三秋》并不是一味沉重,它像一壶好酒,越喝越上头。金牌编剧宋方金评价它:“看似寡淡,却像刀子一样割进心里。”刘震云自己则称它是一本“哭书”,一本用人命堆出来的书。 这部小说刚出版便冲上畅销榜,收获了无数读者的共鸣。因为它不仅仅是文学,更是现实的镜像。读懂《一日三秋》,就读懂了人生:人世间有无数困境与不公,但只有认知与勇气,才能真正改变命运。 刘震云的书,之所以让人念念不忘,是因为每个人都能在里面看到自己。书中写的延津小镇,何尝不是我们每个人的生活投影?琐碎的日常、无力的挣扎、笑中带泪的坚持,都是你我正在经历的故事。 在快节奏的今天,人们太容易被现实裹挟,忘了抬头看路。《一日三秋》像是一面镜子,照见人性的复杂,也提醒我们:别让思维困住了自己,别被眼前的差距吓退。真正决定命运的,不是别人,而是自己。 这本书的价值,不止在于故事,更在于它提供了一种面对困境的姿态——既要看清世界的冷酷,也要保有自我突破的勇气。 一本好书,可以改变一个人的心境。《一日三秋》就是这样一本让人“笑着读,哭着想”的作品。它写尽了人间百态,也写出了活着的意义。 诚挚推荐《一日三秋》,读懂刘震云,你或许就能读懂人生。 一日三秋刘震云重磅新作

49xxx77

美国红脖子和零元购认知不同。

牙仙子

每个人的能力不同,认知也不同,怎么样的生活是自己挑的,天天海鲜茅台华子不一定活得比别人久,最终还是一日三餐