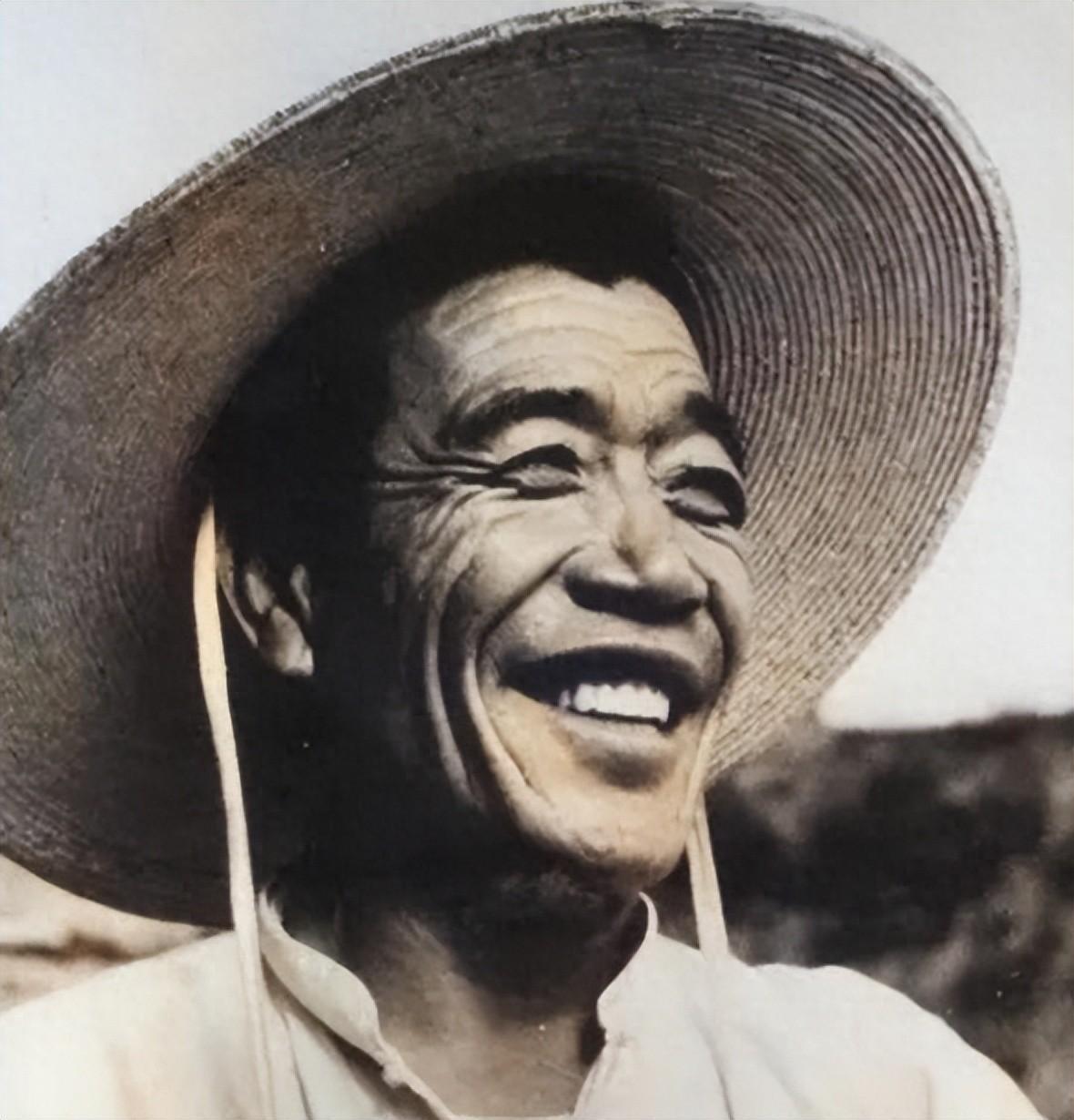

[太阳]1986年,陈永贵病逝,大寨搭了灵棚,昔阳县领导:不拆,就不去,在得知此事后,“铁姑娘”郭凤英这样说..... (参考资料:2012-02-14 乌有之乡——陈永贵——毛主席路线的忠实执行者) 1986年3月26日,陈永贵在北京闭上了眼睛,他的死,不只是一个71岁老人的生命终结,更像一个喧嚣时代的复杂清算。 在他生命的最后时刻,他自己、拥戴他的人们,以及当时的官方,从三个完全不同的角度,给出了三种截然不同的最终评价,这巨大的温差,恰恰是一个时代转身时留下的深刻烙印。 在陈永贵自己的价值天平上,他至死捍卫的,从来不是什么高官厚禄,而是一个与毛主席紧密相连的农民身份,他觉得自己是“前无古人后无来者”的农民政治局委员,这份荣耀的根源,不在于权力,而在于领袖的知遇,他一生最大的慰藉,就是感觉自己“没有给毛主席丢脸”。 这份赤诚近乎偏执,1985年8月住进北京医院,一查出是肺癌,他干脆就不吃药了,理由很简单,周总理都没治好,他不想再浪费国家的钱。 皮包骨头的他,心里惦记的竟是“西水东调”工程,希望国家能坚持下去,他的一生清白得惊人,全部家当只有8023元存款,第一念头是全交党费。 是妻子宋玉林拦了下来,说儿子“小淘气”上大学还得花钱,最后,一部分留给家人,一部分交了党费,他留给儿子的遗言,也带着一股倔强的农民本色:“好好学习,长大了不要当官,要做实事”,这或许是他对自己一生最朴素的总结。 然而,在大寨人的心里,陈永贵的价值是另一座丰碑,一座用汗水和情感铸就的丰碑,当他的骨灰被运回大寨,从村口开始,黑压压的人群自发地跪了下去,里面有大寨的村民,也有素不相识的外来者,那不是对官员的敬畏,而是对一个领路人的终极哀悼。 在去世前5天,他特意委托中央办公厅,见了郭凤莲等六位大寨新老干部,他反复念叨:“大寨是干出来的,不是吹出来的”,他觉得对不起这些跟着他几十年的战友,没得到什么,反惹了一身骂名,民众的跪拜,正是为这段“汗水改造”的历史作证,是人心给出的最高认可。 这种情感联结深厚得惊人,当陈永贵的骨灰安放妥当后,老战友梁便良因为悲伤过度,当场休克,这种近乎家族式的悲痛,与外界的温度形成了刺眼的对比。 官方的叙事,则显得谨慎而疏远,新华社在他去世当晚发布了消息,但核心定性是“全国著名劳动模范”、“北京东郊农场顾问”,对其显赫的政治局委员身份,处理得极为低调,这是一种有选择的历史书写,一次小心翼翼的政治切割。 这种疏离感,在地方层面表现得更加露骨,昔阳县的领导班子,先是要求村民连夜拆掉自发搭建的灵棚,郭凤莲顶住压力,决定第二天一早再拆,可即便灵棚拆了,县里五大班子的领导,依旧集体缺席。 最让大寨人感到委屈的,是官方始终没有为陈永贵开一个追悼会,仪式的缺失,意味着官方拒绝为一个复杂的历史人物提供一个盖棺论定的平台,选择让他静悄悄地退场。 就这样,一个生命终点,折射出三种迥异的回响:自我认知里的“红色农民”,民众记忆中的“悲情英雄”,以及官方叙事下的“过气劳模”。 这巨大的断裂,不仅仅是陈永贵个人的命运,它更像一首时代终曲的复杂和弦,在中国社会从集体奋斗转向多元务实的十字路口,留下了一道意味深长的问号。