慢病性治疗:从体质辨治到生命节律的重塑

慢性病之患,犹如春蚕吐丝,初起细微而渐成缠绕,耗气伤精而隐伏于内。

西医多以指标管控为要,中医则视其为正气与病邪的长期博弈,治疗之要,不在速胜而在以正驱邪,以和为贵。

观历代医家治慢病之法,皆不离辨体质、调枢机、固根本三法,尤以对虚体慢病的调治,暗藏中医治未病与愈慢病的智慧精髓。

一、慢病之根:正虚为本,邪实为标

慢性病的形成,多非一朝一夕。《内经》言“正气存内,邪不可干”,反之,正气渐衰则病邪易伏。

临床常见的糖尿病、慢性支气管炎、慢性肾病等,初起或因外感失治、或因内伤积损,致正虚之处便是邪踞之所。

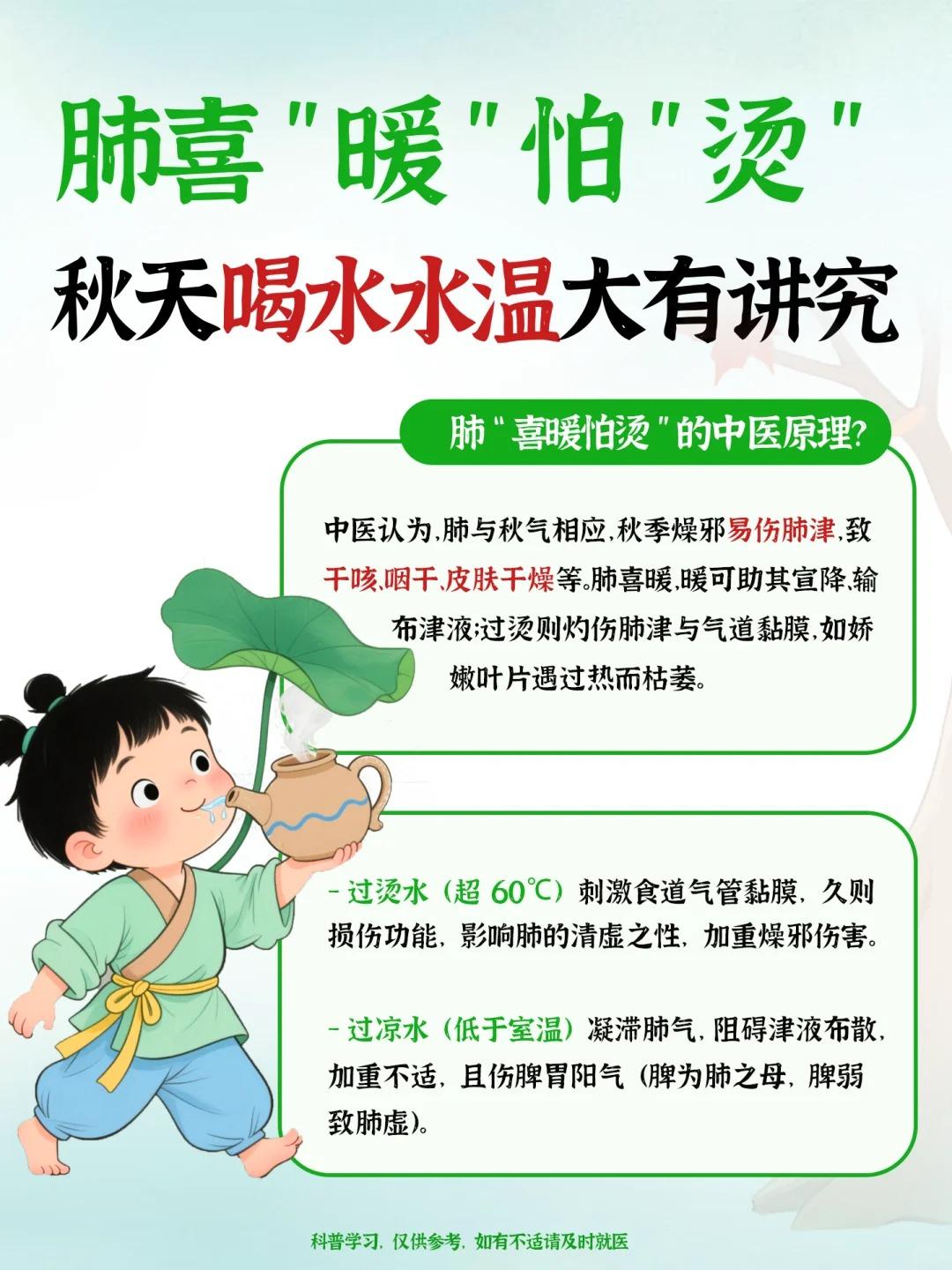

如慢阻肺病患者,每因外感风寒而诱发,然其根本在于肺脾肾三脏气虚,痰饮内伏;

慢性胃炎患者,多因饮食不节伤脾,复加情志抑郁,致肝脾不和,久病则气血生化乏源。

治疗慢性病首当辨新邪与旧虚的关系。新感如寇,需先辨外感六淫(风寒暑湿燥火)或内伤七情(喜怒忧思悲恐惊),若新邪内侵而旧虚未复,必致病势缠绵。

一慢性肾炎患者,因秋凉外感后水肿反复,尿蛋白持续不降,前医屡用温补而忽视表邪,致邪伏于内。

后以麻黄连翘赤小豆汤合四君子汤,先解肌表之邪,再固脾肾之气,半月后外感解而尿蛋白渐减——此即先逐新邪,再固根本的治则体现。

二、和解之法:驱邪而不伤正,固本而不恋邪

古人言和解者,调和表里,解其纷也,此非简单的汗下并用,而是在正邪博弈中寻找平衡点。

《太平惠民和剂局方》中治虚人外感的参苏饮,以苏叶、葛根疏解肌表,配伍人参、甘草固护中气,使邪从表解而元气不耗。这种边战边补的智慧,尤适用于慢病急性发作期。

现代慢性病治疗中,和解更体现为对机体枢机的调节。

如高血压属肝肾阴虚者,若一味用重镇潜阳之品(如石决明、牡蛎),虽能暂降血压,却易伤脾胃阳气;不如以天麻钩藤饮为基础,佐以女贞子、旱莲草滋养肝肾,加陈皮、茯苓调畅中焦,使肝阳得平而脾胃得和。此正如《伤寒论》小柴胡汤调和少阳之理,调畅气机而使三焦气化有序,病邪自无滞留之所。

三、脾胃为基:慢病调治的后天之本

久病不愈者,多有胃纳不佳、大便不调之象。脾胃乃气血生化之源,若脾胃衰败,则药食难化,诸虚难复。

叶天士治虚劳,首辨脾阳与胃阴:脾阳不足者,多见脘腹冷痛、便溏乏力,当以黄芪、白术、干姜温运脾阳,如理中汤;胃阴伤者,常见口干纳少、舌红少苔,需用沙参、麦冬、石斛濡养胃阴,如益胃汤。

四、情志与药食:慢病调治的无形之手

《黄帝内经》言“怒伤肝,思伤脾,恐伤肾”,现代慢性病中,约70%与情志失调相关。

如甲状腺结节、乳腺增生等病,多因长期肝郁气滞而起,治疗若仅用软坚散结之药(如海藻、昆布),而不疏畅情志,终难治愈。

此时当以逍遥散为基础,加合欢皮、玫瑰花等轻剂芳香药,疏肝解郁而不耗气,配合心理疏导,每收良效。

饮食调摄亦需因人制宜。久病胃纳无味者,可遵以所喜食物诱之的古训:

脾虚便溏者,可食炒山药、炒薏米粥以温脾;胃阴不足者,可用梨汁、麦冬粥濡润。

需注意勿呆补——若仅以大剂量人参炖服补虚,反致胸腹胀满,此因补而不运,气滞中焦。

正确之法,当如《医学源流论》所言治虚证宜缓宜曲,以平和之剂,如四君子汤加少许陈皮、木香,补中有通,方得轻可去实之妙。

五、守正待时:慢病调治的中医节奏

慢性病如老树盘根,治需缓以图治。西医追求指标快速达标,中医则更重生命状态的改善:血压高者,若一味用苦寒药降压,反致阳气受伤;不如以天麻、钩藤平肝,配合杜仲、桑寄生补肾,使肝肾平和而血压自稳,此过程或需数周,却能从根本上改善体质。

六、结语:慢病如修行,中医治在调神固本

慢性病的治疗,不仅是对抗疾病,更是一场重塑生命节律的修行。

中医以天人相应为纲,从辨体质到调脾胃,从和气血到畅情志,每一步皆在恢复人体自我修复的能力。

对慢病患者而言,若能在中医指导下,以守正之心待病,以中和之法调体,终可拨云见日,重获气血调和之态。