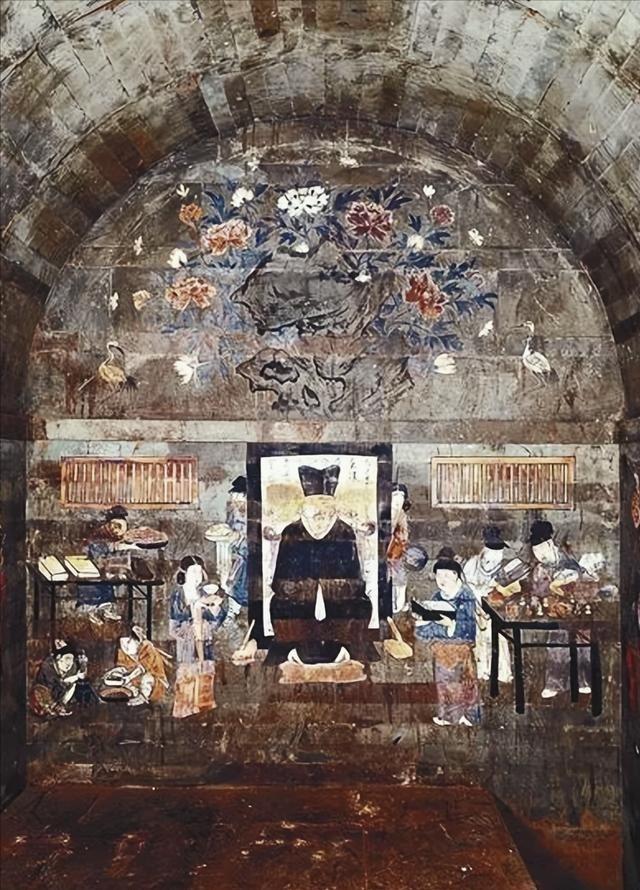

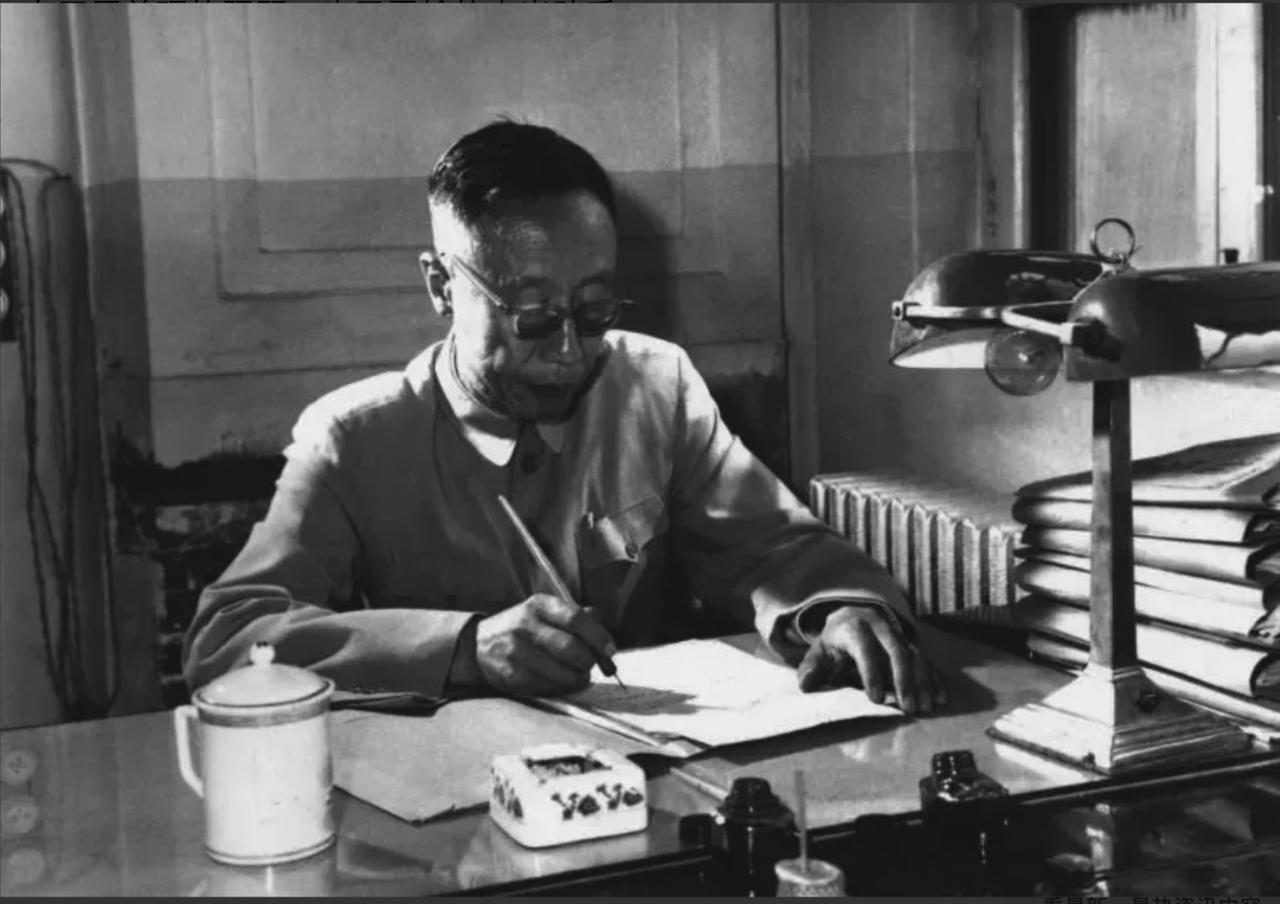

1956年,在郭沫若、吴晗的强烈要求下,国家同意了挖掘万历皇帝的陵墓,在打开棺材后,万历皇帝的龙袍遇见空气后,慢慢变黑,一些珍贵文物也受到了伤害,自此以后,国家再也没有主动发掘帝王墓。 在幽深的地下宫殿里,一座明朝皇帝的陵墓被尘封数百年的秘密悄然揭开,华丽的龙袍竟在空气中渐渐黯淡。这场1956年的考古行动,隐藏着怎样的历史警示与文化启迪? 新中国成立初期,我们国家百废待兴,文化建设也摆在了重要位置。那时候,郭沫若和吴晗这些学者,对古代历史特别上心,尤其是明朝那段。郭沫若是文学和历史大家,吴晗则在北京当副市长,还专攻明史。他们觉得,通过挖掘皇陵,能找到实打实的资料,帮着我们了解封建王朝的真实面貌。1955年,他们联合其他人,向国务院递了报告,本来想挖长陵,就是明成祖朱棣的那个,结果因为技术条件有限,改成了定陵,万历皇帝的陵墓。万历在位48年,明朝后期的大事不少,他们推测里面可能有《永乐大典》之类的文献,能还原那个时代的社会风貌和知识体系。国家一看,这事有助于推动历史研究和文化自信,就批准了。考古队很快就组起来,由专业人员领头,带着基本的设备上阵。这体现了我们党对文化遗产的重视,旨在科学利用历史资源服务当下。 定陵坐落在北京昌平明十三陵区,建于万历十八年,规模不小。发掘从1956年5月起步,先是勘探陵区表面,找入口花了半个月。接着挖墓道,用了三个月才进到地下宫殿。整个过程遇上不少难题,比如地下水和结构复杂,但队伍坚持下来。1957年5月,地宫大门打开,里面金碧辉煌,柱子上有龙凤图案,棺椁摆放整齐。万历皇帝的棺材一开,遗体裹着龙袍,本来金黄色泽鲜亮,可空气一接触,就开始氧化,颜色从黄转黑,布料失去光泽。周边好些丝织品、漆器也跟着变色,研究价值大打折扣。这事发生在打开棺材后,当时技术水平有限,没能及时防护,导致这些文物受损严重。出土的东西有3000多件,包括瓷器、玉器啥的,但丝织品占大头,几百匹呢,好多都氧化了。 这不是小事,定陵发掘暴露了我们早期考古的短板。以前没经验,保存手段跟不上,空气、湿度一变,文物就遭罪。郭沫若和吴晗的本意是好的,想通过这些东西展示中国古代文明的辉煌,向世界证明我们的文化底蕴。可实际情况是,损失不小,丝织品变质后,颜色褪了,纤维脆了,很多没法复原。国家后来总结经验,认识到保护比挖掘更关键。1958年发掘结束,出土文物移到博物馆,但存储条件也一般,夏天潮湿冬天冷,又加剧了损坏。这让考古界警醒,没有金刚钻,别揽瓷器活。 从定陵看,我们国家的文物政策越来越成熟。以前是主动挖,现在转成被动抢救,就是陵墓要是面临破坏了,才出手。中央发了规定,严禁随意开帝王墓,这保护了其他陵墓,像秦始皇陵啥的,都留给后代用更先进的技术研究。这体现了党对历史遗产的责任担当,不光挖出来,还得守好传下去。定陵的教训,推动了科技在考古上的应用,现在我们有恒温恒湿库房,数字化扫描啥的,文物保存水平上台阶了。 说到底,文化自信不是瞎折腾,而是科学态度。郭沫若他们那辈学者热情高,但技术跟不上,就出了问题。现在我们国家文物局管得严,国际合作也多,但始终坚持主权在手,不让外人乱来。定陵事件提醒大家,历史是民族的根,不能急功近利。想想看,万历皇帝的龙袍黑了,那不光是布料的事,是我们对过去的敬畏心。国家从此不再主动发掘帝王墓,就是吸取这个教训的结果。 如今,定陵成了博物馆,游客能看那些出土品,感受明朝的繁华。但背后的故事,更值得琢磨。我们中国人讲究可持续,文物保护就是这样,不能为了眼前毁了长远。党领导下,文化事业蒸蒸日上,从定陵到故宫修复,都体现了以人民为中心的理念。希望大家多去博物馆转转,了解这些历史,增强民族自豪感。