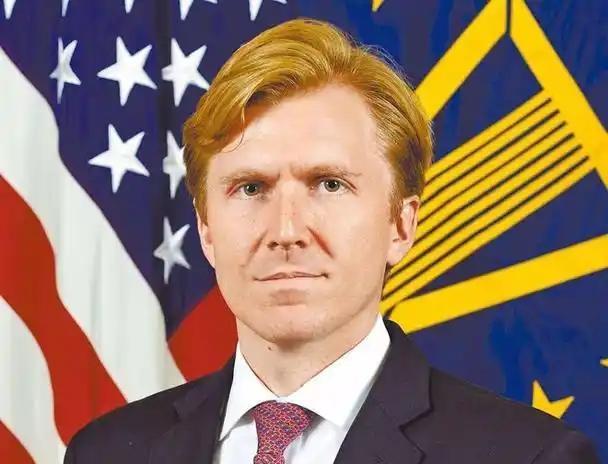

美国防部副部长柯伯吉观看中国93阅兵后认为,围堵对抗中国已没有多大意义,如果和中国对抗,我们就上了俄印欧的当,我们不能上俄印欧的当,该为美国自己考虑了。美国国防部应保护美国本土与西半球为优先要务。 柯伯吉作为特朗普政府时期的核心军事智囊,他曾主导起草2018年美国国防战略报告,将中国列为“首要战略竞争对手”,并推动对华科技战与贸易战。 在特朗普第二任期,他重返五角大楼担任政策制定要职,其战略思想长期主导美军对华威慑政策。然而,2025年9月3日中国举行的阅兵式,却成为其战略认知的转折点。 这场阅兵中,东风-5C洲际导弹、惊雷-1空射弹道导弹、巨浪-3潜射导弹组成的“三位一体”核打击体系首次完整亮相,标志着中国已具备对美国本土实施全域核威慑的能力。 更令美军震惊的是,歼-20隐身战机、歼-35舰载机与运-20运输机构成的空中作战集群,直接动摇了美军“制空权至上”的传统战争逻辑——美军作战模式长期依赖空军先发制人,但中国新型战机在隐身性能、超音速巡航能力上的突破,使美军在亚太地区的空中优势面临被抵消的风险。 海军领域的颠覆性变化同样触目惊心。东风-26反舰弹道导弹与鹰击-21高超音速导弹的列装,构建起覆盖第二岛链的“区域拒止”网络。 美军航母战斗群若试图介入台海或南海冲突,将面临“发现即摧毁”的致命威胁。更隐蔽的威胁来自水下:中国展示的无人潜艇与智能水雷系统,使美军潜艇部队在近海作战的生存率大幅下降。 五角大楼内部评估显示,中国造船能力已达美国的200倍,海军舰艇更新速度远超美军,这种“数量与质量双重碾压”的态势,迫使美军不得不重新评估其“全球部署”战略的可行性。 柯伯吉的认知转变并非孤立事件。其战略逻辑的底层逻辑,实则是对国际权力格局的清醒判断。历史上,一战削弱英国、二战摧毁德日工业体系,均成就了美国的霸主地位。 当前,俄印欧等国虽表面配合美国对华施压,实则暗藏“鹬蚌相争”的算计:俄罗斯希望借中美博弈缓解自身战略压力;印度试图通过左右逢源获取技术转让;欧洲则盘算着在中美两败俱伤后重获战略自主权。这种“坐收渔利”的普遍心态,使美国意识到继续围堵中国可能陷入“为他人作嫁衣裳”的困境。 更深层的现实困境在于美国自身的战略透支。特朗普政府推行的“美国优先”政策已使盟友体系出现裂痕:日本虽将军费提升至GDP的5%,但国内反战情绪高涨;菲律宾对美军基地扩建态度暧昧,拒绝明确表态介入台海。 北约内部,德国、法国公开反对军事对抗中国,法国总统马克龙更直言“欧洲不应成为大国博弈的棋子”。与此同时,美军装备库存告急,部分弹药存量甚至无法支撑同时应对俄乌冲突与台海危机。五角大楼最新《临时国家防务战略指导》被迫承认,美军需放弃“同时打赢两场战争”的幻想,转而优先确保本土防御。 这场战略转向的实质,是美国在实力相对衰落背景下的务实选择。从军事层面看,美军正从“全球进攻”转向“西太平洋防御”,通过部署陆基导弹、无人作战平台构建“拒止战略”,试图以低成本手段限制中国行动自由。 从外交层面看,美国开始要求盟友承担更多防务开支,甚至暗示可能缩减在亚太的军事存在。然而,这种收缩并未消除中美战略互疑——中国仍需警惕美军通过科技封锁、供应链脱钩等非军事手段维持霸权,而美国则继续将中国定义为“唯一关键威胁”,在人工智能、量子计算等领域展开激烈竞争。 柯伯吉的表态,揭示了大国博弈中“实力决定话语权”的铁律。当中国展示出足以改变游戏规则的军事能力时,即便是最顽固的对手也不得不调整策略。 这种调整既是形势所迫,也暗含美国维持霸权的最后挣扎。对于普通读者而言,这一事件不仅印证了“发展才是硬道理”的永恒真理,更提醒我们:在复杂多变的国际环境中,唯有保持战略定力、持续提升综合国力,才能在大国博弈中立于不败之地。 你认为美国战略收缩会带来哪些连锁反应?欢迎在评论区分享你的观点。