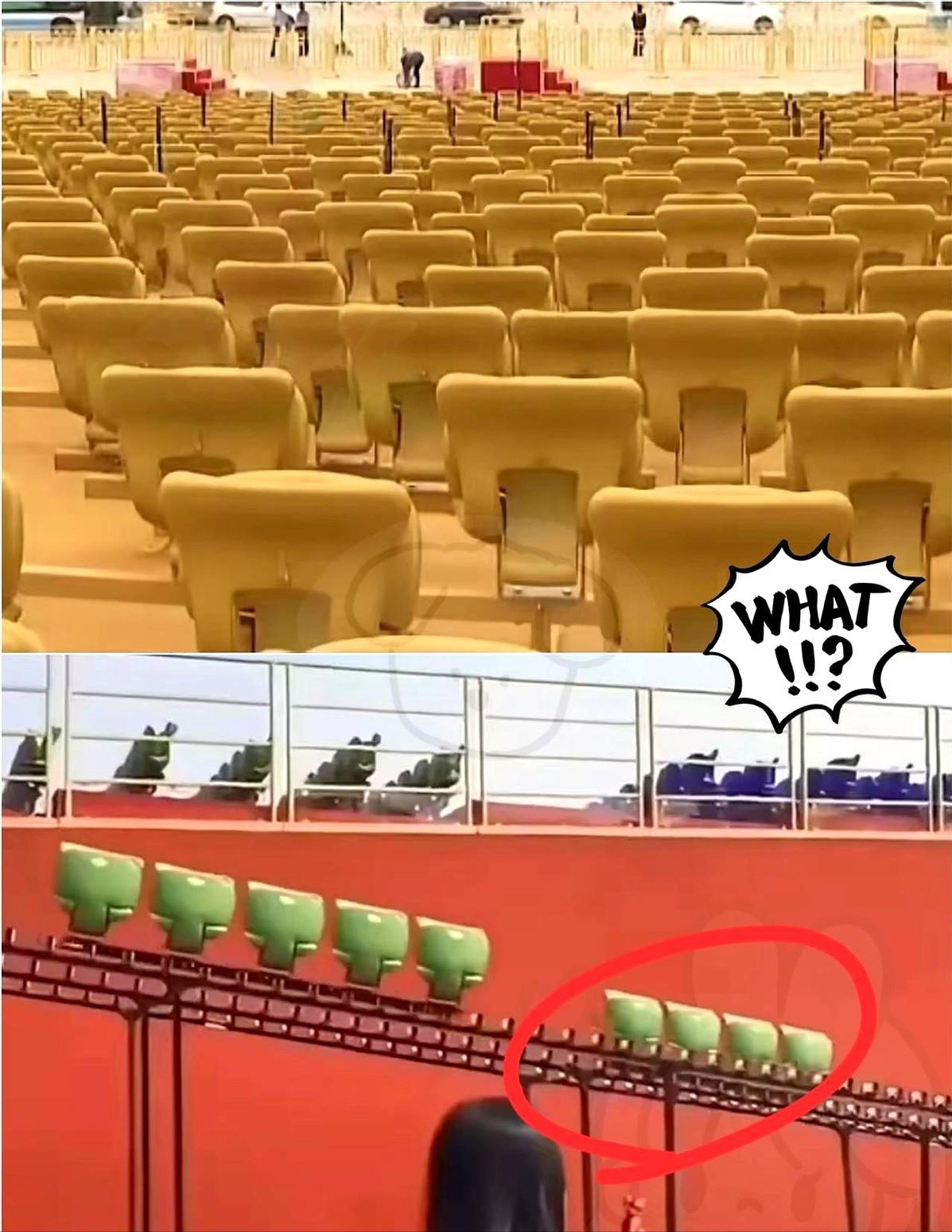

我一直以为,阅兵结束,天安门广场上那几十万把椅子,得一个一个拆,一个一个搬…… 直到后来偶然看到一段现场视频,我才发现自己之前的想法有多局限。 原来根本不用人扛,工作人员轻轻一推最前面那把椅子,后面整排就像列车一样顺着轨道滑走了,安静、整齐、利索,一点不乱。 那一刻我才明白,这哪是收拾椅子,分明是提前设计好的“退场程序”。从摆上广场那一刻起,它们的归路就已经规划好了,根本不会乱。 后来听说,这些椅子没进仓库,也没堆在角落吃灰,而是被分到了北京各个公园、学校、体育场馆,继续用着,服务着普通人。 近五万把观礼椅,红的、绿的、金的,全按颜色和用途重新分配。红色的去了学校礼堂,绿色的进了陶然亭、玉渊潭这些公园,金色的放在公共空间,跟城市气质搭得刚刚好。 首钢园那边还给椅子加了钢底座,稳稳当当放在工业遗址边上,跟老厂房、大烟囱配在一起,一点都不违和,反而有种特别的庄重感。 你想想,以前这些椅子是给贵宾坐的,就在天安门正对面,亲眼看着铁流滚滚、战机轰鸣。现在它们安静地摆在树荫下、小路边,让遛弯的大爷、带娃的妈妈、等朋友的学生坐一坐。 这不是简单的废物利用,是让一段国家记忆,悄悄融进老百姓的日常里。你坐上去的时候不会觉得多特别,但你知道,它来头不小。 有人觉得,这么重要的东西,不该“随便”摆在外面。可恰恰相反,这才是最尊重它们的方式——不是锁起来供着,而是继续让人用,让它们的价值延续下去。 市教委分到了九千多把红椅子,以后孩子们开大会、听讲座,坐的就是阅兵同款。这比任何口号都更直接地告诉他们:什么是庄严,什么是参与感。 体育局把整个观礼台都接过去了,以后运动员集训、比赛活动,也能用上这些设施。想想看,一个少年在这样的台子上宣誓,心里会不会多一份沉甸甸的责任? 丰台、通州、平谷也都接了台子和椅子,有的放在森林公园,有的融入民族文化园。它们不再是临时搭建的看台,而是成了市民生活的一部分。 这些椅子本身就有讲究,人体工学设计,坐着舒服,颜色也经过调配,庄重又不刺眼。不是随便拿一批椅子充数,而是真把每把椅子当回事。 就连天安门的红旗也没浪费,被送进学校,继续在操场上飘着。孩子们每天看着它升起来,不用人讲,也知道它曾经在阅兵场上被多少人敬过礼。 我们总以为宏大叙事就得靠大场面撑着,可真正打动人的,往往是这种细水长流的安排。不声不响,却把每一步都想到了。 你不会在新闻里看到“椅子去哪了”这种标题,但它就发生在你身边。你路过一个公园,坐上一把红椅子,可能根本不知道它的来历,但它已经完成了又一次“站岗”。 这才是中国做事的方式——不张扬,不浪费,能把最庄严的东西,平平常常地交给人民。 比起花大钱搞一次性场面,这种“物尽其用”的智慧才更让人安心。它告诉你,这个国家在乎的不只是那一刻的辉煌,还有之后的每一个日常。 现在我再也不会担心阅兵后怎么收场了。我知道,那些椅子不会消失,它们只是换了个地方,继续承载着人们的重量,见证着普通人的生活。 它们从天安门走下来,走进公园,走进校园,走进你我中间。没有仪式,没有宣传,就这样安静地完成了自己的第二次使命。 这大概就是最朴素的浪漫——不让任何一份用心被辜负,不让任何一份资源被浪费,让国家的记忆,长在老百姓的日常里。

![都是好人,这世界还是有光的[6]](http://image.uczzd.cn/89220739309902772.jpg?id=0)