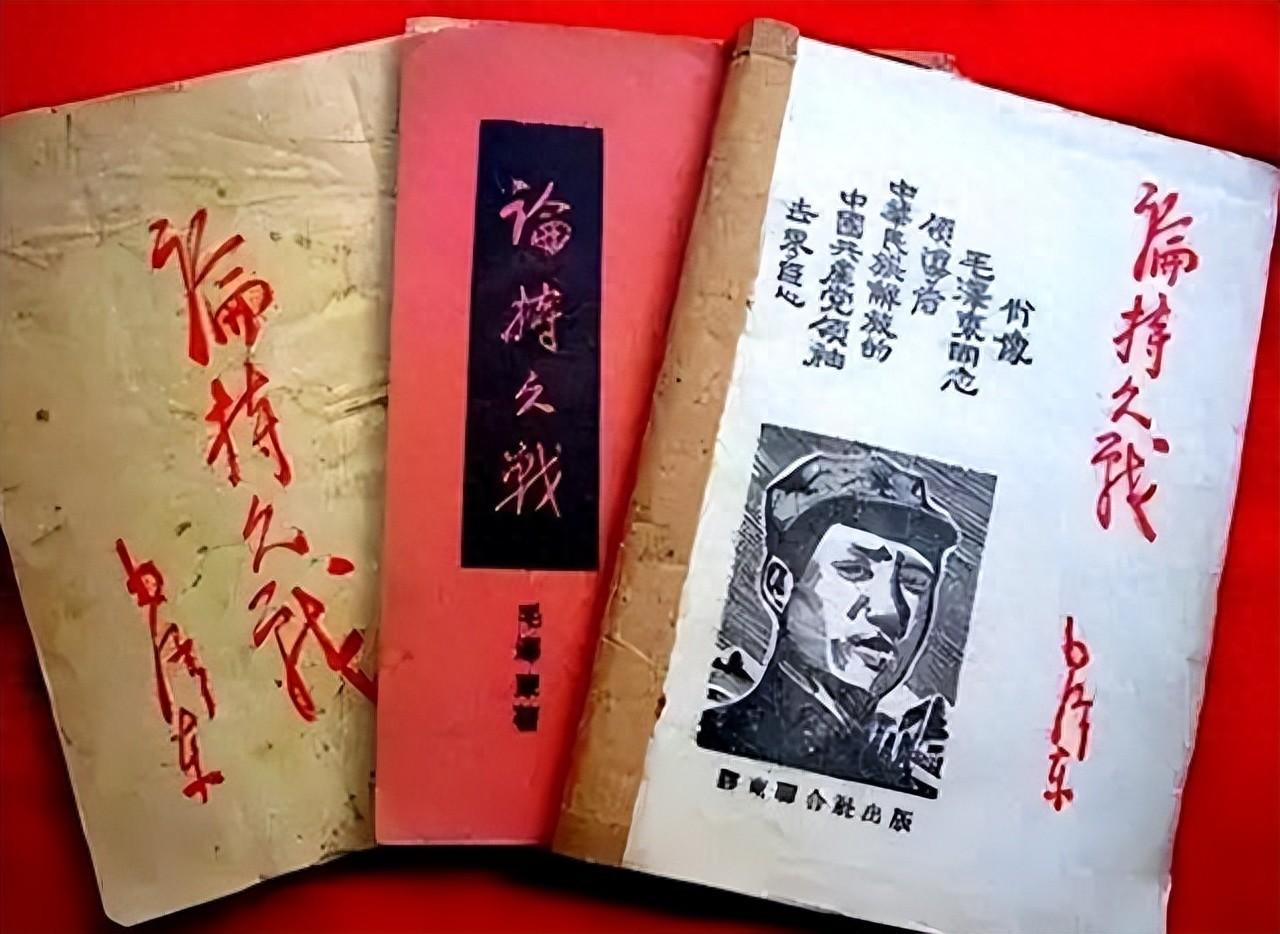

论持久战发表后,蒋介石看了半天,感叹道:毛主席真有两把刷子! 1938年5月,当抗日战争进入第十个月,南京沦陷的阴影尚未散去,台儿庄大捷带来的短暂兴奋又让“速胜论”悄然抬头。 就在国内舆论在“亡国”与“速胜”的极端论调中摇摆不定时,毛主席在延安抗日战争研究会发表了《论持久战》的长篇演讲。 这篇五万多字的著作,像一盏明灯穿透了战争迷雾,不仅让迷茫的国人看到了胜利的路径,也必然引起了国民政府最高统帅蒋介石的密切关注。 当时的中国正处在极其微妙的战略节点。三个月前,台儿庄战役取得歼敌万余人的重大胜利,这是正面战场首次大规模胜利,一时间“抗战三个月可胜”的论调在后方流传。 但事实上,日军正调集重兵围攻徐州,试图打通津浦线,武汉面临严重威胁。 蒋介石提出的“以空间换时间”战略,虽然在一定程度上延缓了日军进攻,但本质上是一种被动防御的策略,更多依赖于国土辽阔和国际援助,缺乏对战争进程的系统性规划。 而毛主席的《论持久战》,则第一次完整构建了抗日战争的战略框架。 毛主席在著作中精准分析了中日双方的四个基本特点:敌强我弱、敌退步我进步、敌国土小人口少我国土大人口多、敌失道寡助我得道多助。 这四组对比并非简单罗列,而是深刻揭示了战争发展的必然趋势。他明确指出,抗日战争将经过战略防御、战略相持、战略反攻三个阶段,而战略相持阶段将是转变战局的关键。 这种科学的预见,彻底打破了“亡国论”的悲观情绪,也纠正了“速胜论”的盲目乐观,让人们明白抗战是一场需要持久经营的系统工程。 蒋介石的“以空间换时间”战略,更多强调的是利用中国地域辽阔的特点,通过撤退和转移来消耗日军,等待国际局势变化。 这种策略虽然在短期内保存了部分有生力量,但也导致了大片国土沦陷和民众流离失所。而毛主席的持久战思想,核心在于“积小胜为大胜”,通过广泛发动群众开展游击战争,在敌后不断消耗日军有生力量,逐步实现敌我力量的转化。两者最大的区别在于,蒋介石的战略依赖正规军和政府主导,而毛主席则将民众视为战争的根本力量,提出“兵民是胜利之本”的重要观点。 《论持久战》发表后迅速产生了广泛影响。7月1日在《解放》周刊发表后,汉口《新华日报》馆很快出版了单行本,一时间洛阳纸贵。 就连国际社会也对这篇著作给予高度关注,美军中国战区参谋长史迪威读后称其为“绝妙的教科书”,建议美国加快对华援助。 值得注意的是,日军内部也高度重视这篇文章,冈村宁次在战后供述中坦言,《论持久战》是“极有价值的战略文件”,日军参谋本部甚至成立专门小组研究其内容。 这种跨越敌我阵营的关注,足以说明该著作的战略价值。 毛主席在撰写《论持久战》时,并非闭门造车,而是基于对战争实际的深刻洞察。 他连续八天九夜不眠不休,结合抗战十个月的经验教训,吸收了党内集体智慧,甚至组织研究克劳塞维茨的《战争论》以丰富理论基础。 这种严谨的研究态度,使其结论具有强大的说服力。相比之下,当时国民党内部虽然也有持久战的提法,但多停留在口号层面,缺乏系统的理论支撑和实践路径设计。 随着时间推移,《论持久战》的预见不断得到验证。1938年10月武汉失守后,抗日战争进入相持阶段,敌后游击战逐渐成为主要作战形式,这与毛主席的预判完全一致。 而蒋介石依赖的国际援助,直到1941年太平洋战争爆发后才真正到来,这期间正是敌后抗日根据地的不断发展壮大,为持久抗战奠定了基础。 可以说,《论持久战》不仅是一篇军事理论著作,更是凝聚民族信心、指明抗战方向的精神旗帜。 这篇著作的伟大之处,在于它将马克思主义军事理论与中国实际相结合,创造了一套适合中国国情的战争指导思想。 它不仅回答了“抗日战争能不能胜利”的问题,更详细阐述了“怎样取得胜利”的方法。毛主席强调,抗日战争必须是全民族的抗战,要动员一切可以动员的力量,通过游击战与运动战相结合,不断消耗敌人、壮大自己。 这种思想彻底改变了中国传统战争中单纯依靠军队作战的模式,将人民群众纳入战争体系,开启了人民战争的新纪元。 在那个风雨如晦的年代,《论持久战》像一座灯塔,为迷茫中的中国人民指明了前进方向。它不仅让国人明白了抗战的长期性和艰巨性,更重要的是树立了必胜的信念。 无论蒋介石是否真的发出过那样的感叹,这篇著作所展现的战略智慧和深远眼光,都足以让任何关注中国抗战的人肃然起敬。 它不仅是中国革命史上的重要文献,更是世界军事理论宝库中的经典之作,至今仍闪耀着智慧的光芒。 回望那段历史,《论持久战》给予我们的不仅是关于战争的启示,更有面对困难时的战略思维和必胜信念。 这种立足实际、着眼长远的科学分析方法,对于今天我们应对各种挑战依然具有重要意义。