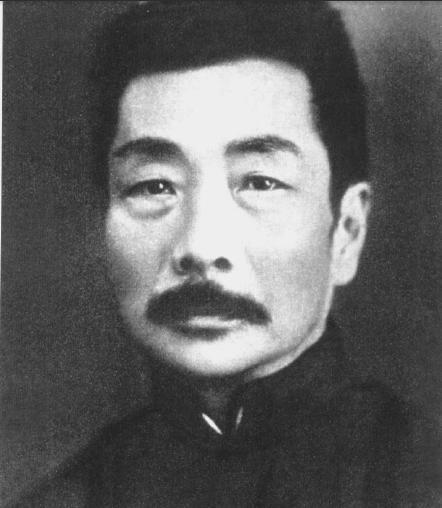

他是中国首位“性”学家,主动公开夫妻生活,鲁迅坦言:他的主张要到25世纪时才能实现,其后来结局如何? 主要信源:(中国青年报——张竞生:被唾沫淹没的性学家;齐鲁晚报——张竞生与《性史》风波) 性教育这个话题在中国长期以来都比较隐晦,很多人不太愿意公开谈论。 这背后有传统文化和历史的原因。 从民国时期开始,社会上反封建的呼声逐渐高涨,不少人开始接受新思想,也有人尝试推动性教育的普及。 潮汕人张竞生就是其中一位重要人物。 张竞生原本叫张江流,1888年出生在广东饶平一个经商家庭。 家里条件不错,按照常理他应该子承父业去做生意,但他从小爱读书,还没到六岁就把家里的书都读完了。 后来他考进汕头同文学校,1907年又进入黄埔陆军小学。 那时正值革命思潮兴起,张竞生读了不少进步刊物,渐渐有了反清革命的想法。 他反感封建礼教的束缚,也对清政府的腐败感到不满。 因为参加“剪辫子”这类反清活动,张竞生被学校开除。 不过,有革命党人欣赏他的才华和热情,推荐他去见孙中山。 1909年,张竞生在新加坡见到孙中山,孙先生鼓励他继续边读书边革命,还建议他去北京发展。 之后张竞生北上考入京师大学,并秘密参加京津同盟会的革命活动。 在这期间,家里给他安排了一门亲事,娶了许春莹。 张竞生受过新式教育,崇尚爱情自由,但妻子却对包办婚姻毫无反抗之意。 这让他更加关注女性权益问题,也影响了他后来的研究方向。 辛亥革命后,张竞生担任南北议和会议的秘书,表现突出。 孙中山邀请他加入国民党担任职务,但他却婉拒了,选择去法国留学。 1912年至1919年间,他在巴黎大学和里昂大学学习,获得文学博士学位。 1920年回国后,他担任潮州金山中学校长。 在潮汕,他看到很多家庭生活贫困,却因为缺乏避孕知识不断生育,导致负担更重。 于是他提出“节育”,建议一个家庭生两个孩子就够了。 但这个想法遭到广东督军陈炯明的反对,张竞生不得不辞职。 1921年,蔡元培邀请张竞生到北京大学担任哲学教授。 在北大,他开设性心理和爱情问题相关课程,第一次把性知识带进中国大学课堂。 他批评中国传统中对性的回避和污名化,强调性教育对个人和社会的重要性。 虽然很多守旧派强烈反对,但他的课深受学生欢迎。 大家认为他敢讲真话,直面现实问题。之后他还组织风俗调查,把性学和爱情学列为重点。 他借鉴西方理念,批判包办婚姻和男尊女卑,提倡现代爱情观。 为了对抗封建思想的压制,张竞生把性教育和相关研究称为“美学”。 他说,追求美是人的天性,性也是如此,应该用科学的态度去面对。 1926年,他公开征集普通人的性经历和看法,收到大量来信。 他选出七篇,加上自己的评论,编成《性史》第一集出版。 书一上市就引起轰动,很多人争相购买阅读。 但很快,舆论反转,张竞生被骂成“卖春博士”、“淫虫学者”。 更糟糕的是,有些书商趁机出版假冒的《性史》续集,内容低俗,却挂着张竞生的名字。 他虽然多次澄清和申诉,却始终没能摆脱污名。 1927年,随着蔡元培离开北大,张竞生也去了上海,担任开明书店编辑,继续研究性学和美学。 除了性教育,张竞生也参与了一场关于爱情问题的大讨论。 当时,他的同事谭熙鸿在原配去世后娶了妻妹,遭到很多人指责。 张竞生发表文章支持谭陈二人,提出“爱情四原则”,认为爱情是可变、可比较、有条件的,夫妻关系也应像朋友一样平等。 这个观点在当时非常超前,引起很大争议。 张竞生自己也经历了几段婚姻。 他因反对包办婚姻而与第一任妻子分开,后来和褚问娟结婚。 但他在践行自己理论的过程中,也曾陷入矛盾,甚至对妻子有过不合理的限制,这一点后来他自己也承认错误。 1928年,他再次前往法国,翻译了许多西方名著,如《忏悔录》、《歌德自传》等。 之后回国投身实业,在家乡修路、办厂,支持抗日。 直到1949年新中国成立。 晚年,张竞生很少再公开谈论性学,转而专注家乡建设,生活简朴。 他于1970年因脑溢血去世,享年82岁。 回顾张竞生的一生,他在性教育、妇女解放和思想启蒙方面做了很多努力。 虽然他的观点在当时遭到强烈反对,甚至被广泛误解,但今天看来,他的许多主张是具有前瞻性的。 鲁迅曾评论说,张竞生的思想可能得再等五百年才能被大众接受。 如今,性教育逐渐被更多家庭所重视,这其中也有张竞生早年推动的功劳。 尽管他一生坎坷,但他的努力为中国现代性学发展奠定了基础。 在今天越来越多的人开始关注性教育和性别平等的背景下,回顾他的经历,仍能给人以启发。 对此您怎么看呢? 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!