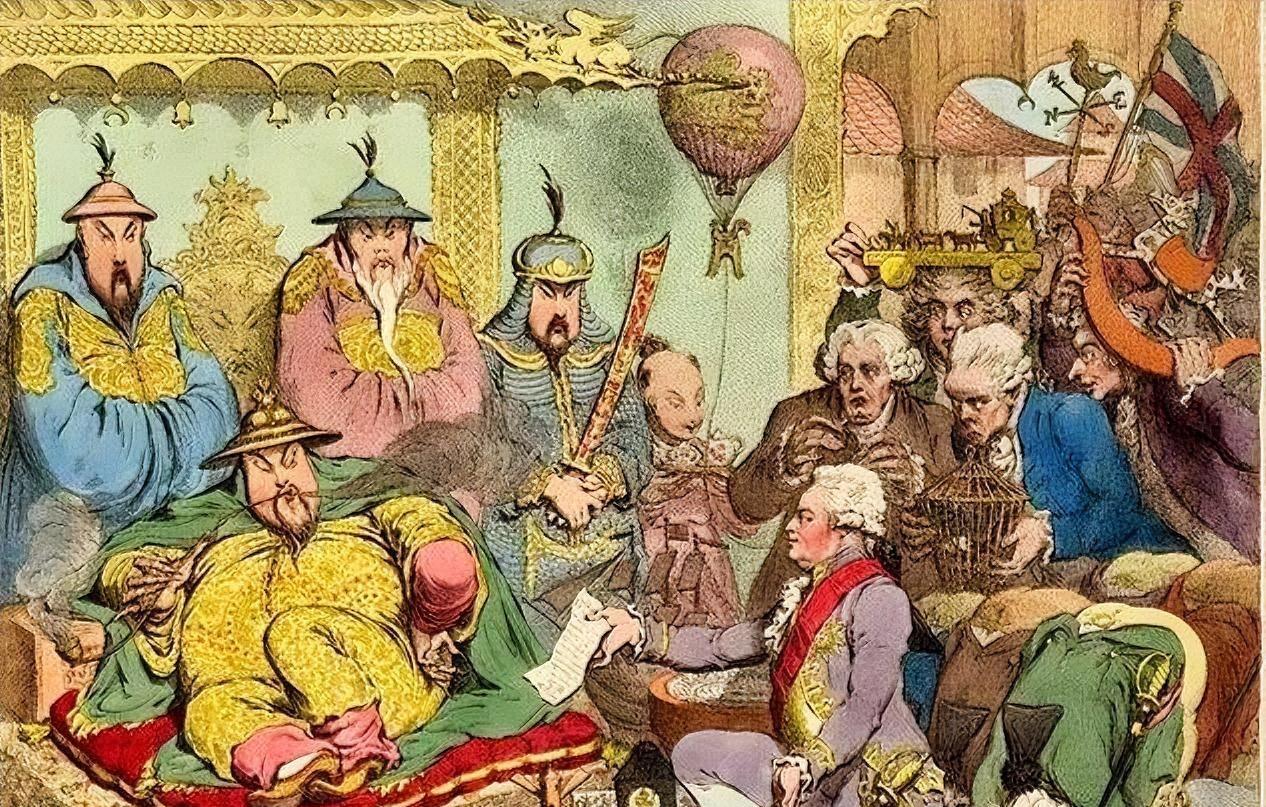

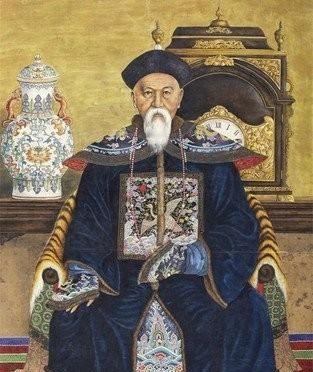

1793年,一艘挂着米字旗的三桅船劈开南海浪头,载着英国使团和600箱“贡品”驶向天津,船上最显眼的不是珠宝,是一台能织出“会呼吸的布”的蒸汽纺织机。 使团团长马戛尔尼跪在热河行宫的台阶上,递上一份清单:要通商口岸、要驻京使馆、要减免关税……乾隆皇帝扫了眼奏折,朱笔一挥:“天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无。”这一拂袖,不仅拒绝了英国,更把一个问号留在了历史里——要是乾隆松了口,鸦片战争的炮声会不会晚响几十年? 鸦片战争后开放通商口岸导致传统小农经济崩溃,是清朝灭亡的主要原因。太平天国运动的爆发就是因为英国倾销廉价工业品,导致广西地区的传统手工业和商业崩溃,最终走投无路的农民只能揭竿而起。 不过,这事儿没那么简单。马戛尔尼的“通商”要求,哪是普通买卖?他藏在礼单里的十二项条件,个个戳清朝的痛处:要在北京设使馆(等于在天子脚下插英国旗)、开放宁波舟山当通商口岸(直接堵到长三角门口)、允许英国商人自由出入广州(打破广州十三行的垄断)、减免关税(明摆着要让英国货便宜倾销)。 乾隆老爷子不是傻子,他一眼就看出这些条件背后藏着“要主权”的算盘——要是应了,以后关税怎么收?犯法的外夷归谁管?连领土都可能被啃走一块,哪是“开放市场”这么轻飘飘的事儿? 退一步说,就算乾隆真豁出去应了部分条件,鸦片战争就能推迟吗?19世纪初的英国正处在工业革命的上升期,蒸汽轮船、珍妮纺纱机、燧发枪这些“工业大杀器”已经让他们在全球横着走,满世界就缺个大市场消化产能。 而清朝呢,康乾盛世攒下的家底全靠小农经济和手工作坊,军队用的还是弓箭刀矛,连全国地图都没几张准的。英国要的“自由贸易”,本质是用机器造出来的廉价货砸开别国市场,再用赚的钱买原材料。 清朝要是真开放了,苏州的丝绸、景德镇的瓷器确实得和英国机制布、韦奇伍德瓷器硬刚,可清朝会干等着被冲垮?保不齐学后来洋务运动那样,搞自己的工厂、加关税、限制进口——到那时,英国反而更要急眼,因为他们的目标根本不是“和平通商”,而是“必须打开中国市场”,软的不行就来硬的。 再看鸦片战争的直接导火索,根本不是“通商受阻”。1839年林则徐虎门销烟,英国议会表决开战时,议员们吵得最凶的不是“该不该护着鸦片贩子”,而是“中国禁烟让我们损失了多少英镑”。说白了,就算没有鸦片,英国也会找个由头动手——比如之前马戛尔尼没谈成的关税问题,或者要求在通商口岸驻军。清 朝的“闭关锁国”不过是块遮羞布,真正的矛盾是工业革命后的英国需要全球市场,而清朝还做着“天朝上国”的梦,以为自己能一直当老大。 至于太平天国和英国倾销的关系,也有点把复杂问题简单化了。广西那地方在鸦片战争前就不是什么富庶地儿,土地兼并严重,农民要么给地主当佃户,要么躲进深山当“山民”,日子本来就紧巴巴的。 鸦片战争后,广州一带的传统纺织业确实受了冲击,可广西离广州十万八千里,英国货哪能那么快渗透到穷乡僻壤?太平天国起来时,洪秀全搞的“拜上帝教”才是把人聚起来的核心,再加上清政府横征暴敛、官兵欺压百姓,这些才是火药桶里的引线。说“英国倾销导致太平天国”,就像说“下雨导致有人滑倒”——下雨是外因,但人家本来就踩在冰面上,这才摔了。 历史从来不是“如果怎样就会怎样”的简单游戏。乾隆的选择或许能改变某个时间点,但挡不住工业革命浪潮下东西方碰撞的大趋势。清朝的灭亡,是小农经济跟不上工业文明的脚步,是官僚体系烂到根子里,是列强环伺下的内忧外患,哪能只怪一个“没开放市场”? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。