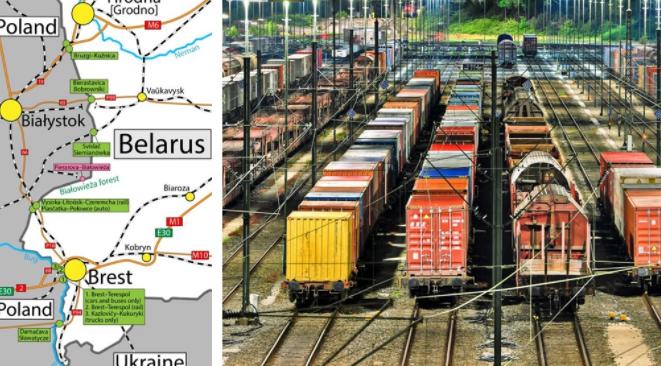

一位新加坡华人终于说了实话,他表示,在新加坡的华人,根本不在乎中国到底好不好.很多人都有一个误区,认为新加坡有70%的华人人口到这里,华人一定是最受欢迎的,但是恰恰相反 新加坡80%的人住政府组屋,这组屋可不是你有钱就能随便挑的,政府1989年就出台了种族融合政策,组屋里华人比例不能超过84%,马来族得留够至少5%,印度族不低于2%。当年宏茂桥这些地方华人占了90%,政府立马出手调控,就是怕形成“华人聚居区”。 李光耀当年力推英语为第一通用语,华语成了“母语选修”,现在的新加坡年轻人,跟家人说华语都得夹着英文单词,比如“吃饭先,等下要去HDB交表格”,纯华语交流反而显得生分。 政府搞的“再华化”也特实在,80年代推华语运动、儒家伦理,可不是让大家认中国当“老家”,而是觉得中华文化里的“忠孝礼义”能稳住社会秩序,跟政治半毛钱关系没有,这和19世纪末清政府想靠文化拉新加坡华人认祖,完全是两码事。 新加坡华人关心的从来不是“中国经济涨了多少”,而是“中国涨了对新加坡港口生意有没有帮助”。比如中国的中欧班列要是堵了,新加坡的物流公司得赶紧调航线,这时候他们会盯着中国的动态; 去年新加坡移民局先取消新生儿出生证上的“籍贯”,后来因为老华人抗议又加了回去,这细节特能说明问题:文化上的“根”可以留着,但政治和身份上的“根”早扎在新加坡了。 他们从小在学校里学的是“多元种族是立国之本”,课本里讲新加坡历史,重点是独立后怎么在马来和印尼之间站稳脚跟,而不是华人怎么从中国移民过来。 他们的身份文件上明晃晃写着“新加坡公民”,住的组屋得按种族比例挑,嘴里说的是夹着英文的“新加坡式华语”,连日常关心的事儿都绕着新加坡打转:组屋房价跌没跌、港口吞吐量涨没涨、下个月的公共假期放几天。 咱总觉得他们该“最受欢迎”、该“在乎中国”,说到底就是按自己的思维在想当然,压根没摸透人家早把“新加坡人”的身份刻进骨子里了。 人家的日子过得好不好,只看新加坡的组屋贵不贵、工作好不好找、种族矛盾少不少,至于中国的事儿,除非真影响到自己的饭碗,否则还不如关心明天的海南鸡饭涨不涨价实在。