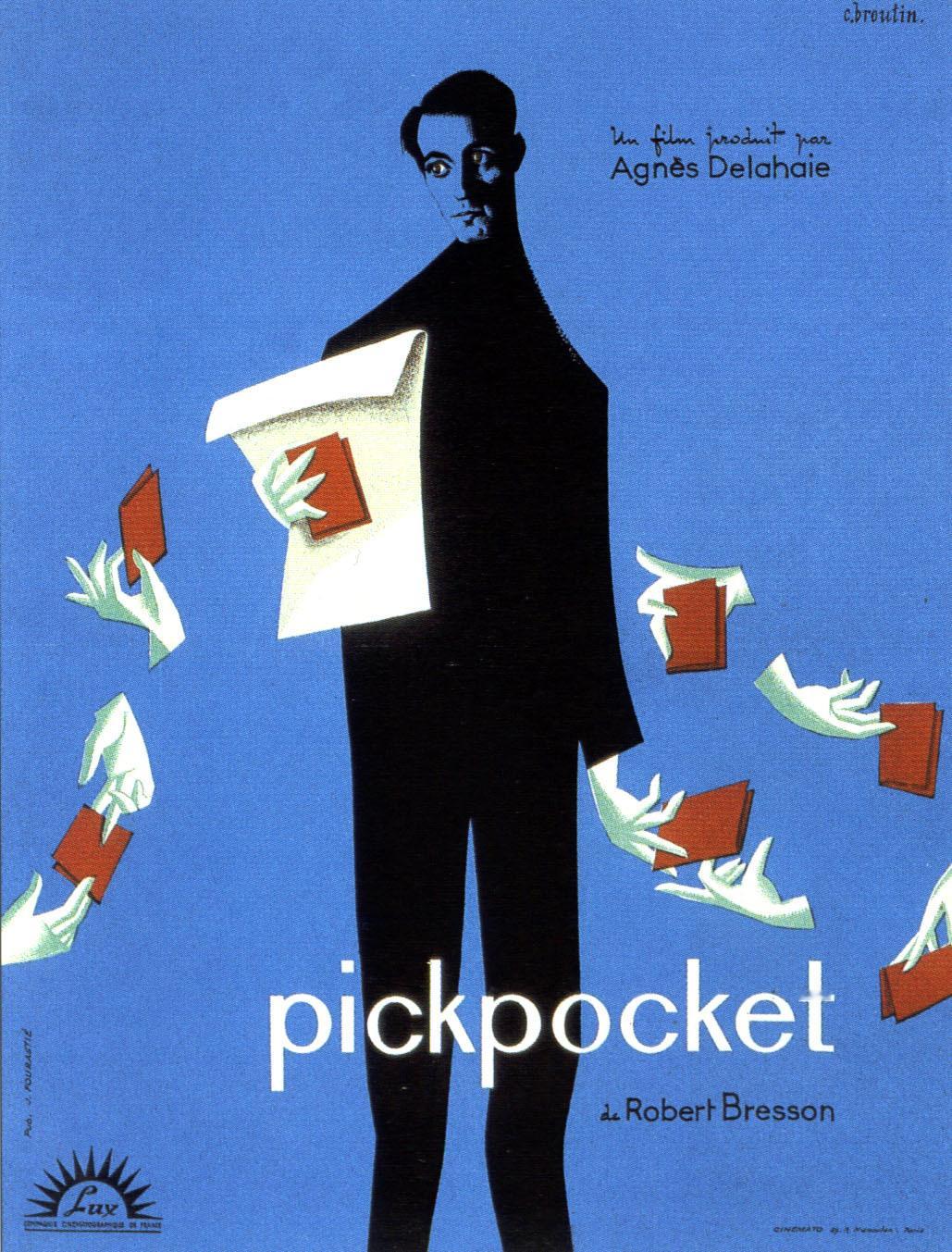

【电影评荐】《扒手》(1959)

罗贝尔·布列松导演代表作,对陀思妥耶夫斯基《罪与罚》做了极简化改编,讲述一个扒手沉沦于“偷窃的艺术”的犯罪故事,被评为《电影手册》世上最美的100部电影,《视与听》影史250佳,《TimeOut》法国电影百佳。

男主角米歇尔痴迷于扒手行当,将其看作一种“指上芭蕾”,还与警探辩论,大谈特谈自己混合了尼采式超人思想(将扒手视为需要保护的天才)的哲学,即便在对方网开一面的情况下也依旧故我。还好最终布列松和《罪与罚》那样类似地给他安排了女主角让娜的【爱的救赎】。

布列松独特的导演风格与技法在片中展露得淋漓尽致:抽离环境,几乎没有定位镜头与大远景,也没有对面部的特写,而是以中近景视平线机位+偷窃特写的组接为主。镜头剪辑张弛有度,节奏把控上佳。

这也是一部基本上【零表演】的电影,因为布列松的电影哲学要求演员模特化、木偶化,演员仅以尽可能克制内敛的动作、言语及形象本身传达思想。男女主角倒是依然极美。转场均用叠化或淡入淡出,非常古典,毫不花哨。

极简克制的拍法另一大表现就是配乐上的最小化——《扒手》的主题音乐仅在7处短暂出现:片头,片尾,扒手同伙初次带男主培训“学艺”时,男主对让娜说出“3分钟上帝”及叠化的写日记画面(配上独白画外音),又一次写日记画面(“我变得愈发大胆……但美梦终将破灭的。”),男主在家中与警探谈话摊牌后,男主远走高飞&再次写日记画面,男主回来见到让娜后下决心洗心革面、正经工作的叠化蒙太奇。

也许是因为采用如此极简风格,《扒手》也必须以画外音和日记辅助叙事,补上一些情节,并透露一些人物的心理活动和所思所想,布列松也相当擅长将文学改编成电影,比如《乡村牧师日记》。

这次重看,还发现本片除了展示扒手的“个人成长”、技艺精进到浪子回头之旅外,还呈现了无尽的人流、过路者、行走、经过、穿越的过程,相当值得回味。(9.5/10)

罗伯特·布列松电影扒手