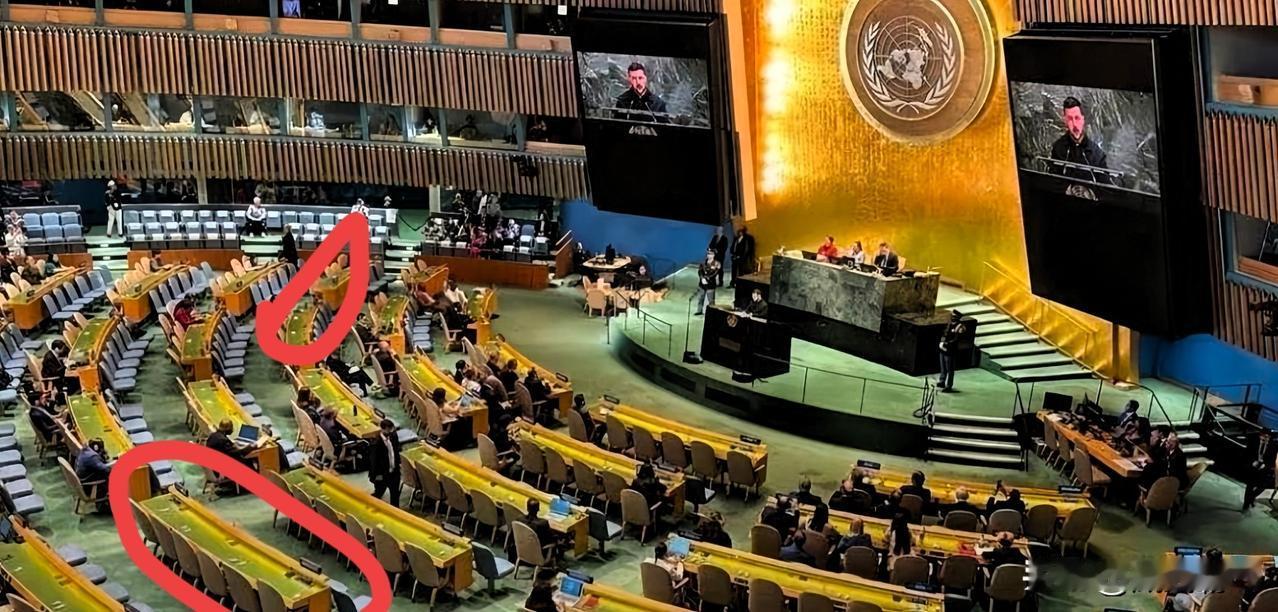

2025年9月24日,乌克兰总统泽连斯基在联合国大会上宣布开放武器出口,其核心支撑来自军工产能的爆发式增长。数据显示,乌克兰炮弹年产量从战前10万发激增至255万发,无人机产能更攀升至年产500万架,2025年武器产值预计突破100亿美元,超越土耳其成为欧洲第一大兵工厂。这种"以战养战"模式已初见成效:2024年乌军装备中30%实现国产化,包括150万架无人机和250万发炮弹,其Magura V5海上无人机以27.3万美元单价击沉俄舰15艘,性价比远超土耳其同类产品。 乌克兰武器出口的战略意图远超经济层面。通过向波兰、立陶宛等国出口无人机,乌克兰正构建"欧洲无人机墙",强化北约东翼防御体系。欧盟已批准4.4亿美元投资乌军工业,德国莱茵金属公司更在乌设厂生产弹药,形成"需求牵引生产-产能反哺联盟"的闭环。但隐患已然显现:2024年乌军工企业出口的12%装备流向中东黑市,且其导弹制导系统仍依赖美国GPS模块,这种技术依附性可能制约战略自主。 地缘政治博弈因乌武器出口升级。俄罗斯已启动"影子舰队"规避制裁,2025年俄油轮数量同比增加28%,同时通过关闭AIS信号突破海上封锁。乌克兰虽计划向菲律宾出口导弹生产线,但南沙群岛250公里处的部署将直接冲击南海战略平衡,可能引发地区军备竞赛。更关键的是,乌克兰军工出口收益的43%需用于偿还外债,真正用于国防建设的资金不足预期一半。 泽连斯基的"实战牌"本质是地缘经济博弈。乌克兰通过武器出口既缓解预算赤字,又深度绑定北约产业链,但面临三重困境:技术标准受制于美欧专利壁垒、产能扩张受限于西方军援优先级、市场拓展遭遇土耳其等竞争对手狙击。这种"造血"尝试虽具创新性,却可能使乌克兰沦为大国博弈的棋子——当军工产能与国家主权形成悖论时,所谓"战略自主"或将沦为镜花水月。