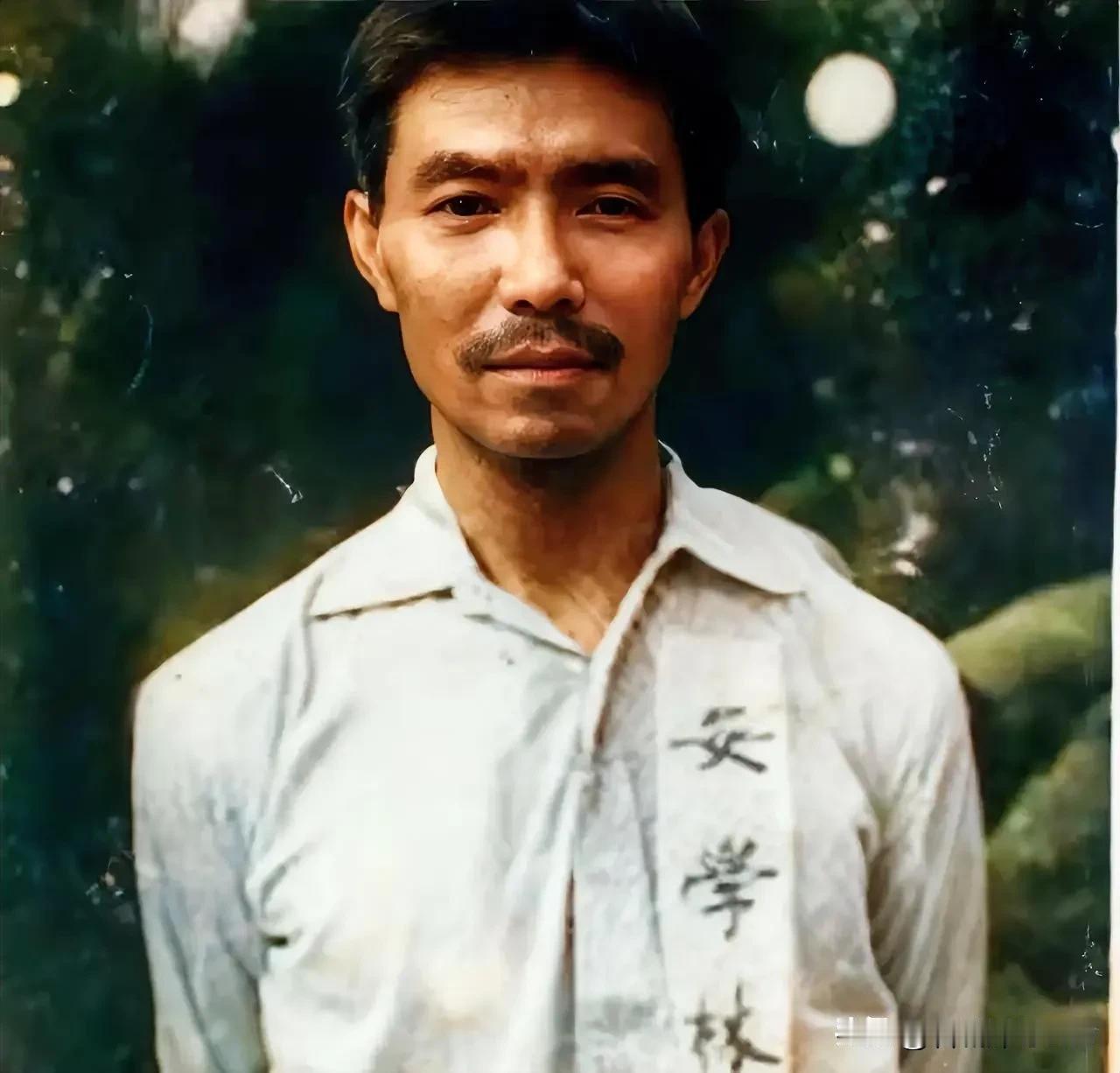

1950年6月,行刑后的马场町刑场,一具具遗体已经开始腐烂,2名青年偷偷过来,在尸堆中寻找,终于找到了已经肿胀变形的遗体,抬到火葬场,秘密火化后,骨灰被送到一女青年处,女青年选择跳海运回骨灰盒。 2024年清明,八宝山烈士陵园陈宝仓墓前。陈家后人放下三样东西:褪色教友证、旧船票、潮痕骨灰布。“这是唐叔叔、陈叔叔和殷姐姐的‘纪念’,从未敢忘。” 这三件信物,藏着1950年跨越海峡的生死义举。若无这三个普通人,烈士骨灰或许永无归处。 1950年7月香港岸边,黎明前的海水泛着冷光。19岁的殷晓霞爬上岸,胸前紧紧裹着布包。布包被海水浸透,里面是陈宝仓的骨灰盒。她瘫坐在沙滩上,掏出兜里皱巴巴的船票。 这张去香港的船票,因没入港证成了废纸。为送骨灰,她扔掉行李,深夜跳海偷渡。 时间回到1950年6月台北,教会活动室的灯光下。唐辉麟摩挲着师文通寄来的信,指尖发颤。信里说:“宝仓已牺牲,求你们帮他‘回家’。”一旁的陈克敏攥紧教友证,声音坚定:“去刑场。” 两人都是普通市民,此前只和陈宝仓见过两面。却因佩服他“为百姓做事”的口碑,决心冒险。 1950年6月10日,台北“高等军法会审庭”内。陈宝仓接过纸笔,写下最后遗言。“死后即用火葬”六个字,写得格外用力。他想起三天前,敌人用酷刑逼问情报时的场景; 鞭子抽在身上,他只说“我做的都是该做的事”。作为潜伏的“国防部”高参,他早把生死置之度外。 此前他留在台湾,是为完成未竟的工作。国民党驻军番号、沿海防御工事图,他都整理成表。趁每次见吴石的机会,悄悄递过去。妻子师文通劝他去香港,他却说:“情报没送完,我不能走。” 直到蔡孝乾叛变,吴石家搜出他手写的情报,他才被捕。 1950年6月中旬,台北马场町刑场的正午。唐辉麟和陈克敏躲在树后,看着刑场守卫换岗。盛夏的阳光烤得地面发烫,遗体开始腐烂。 两人按师文通说的“左臂旧伤、灰布衫”特征,在尸堆中寻找。“找到了!”陈克敏压低声音,指着一具遗体的左臂。他们趁着守卫转身,迅速将遗体抬上板车,往火葬场赶。 火葬场老板见两人神色紧张,本想拒绝。唐辉麟掏出所有积蓄,又拿出教友证:“这是为好人办事。”老板沉默片刻,点了头,连夜帮他们完成火化。 捧着骨灰盒出来时,天快亮了。陈克敏把骨灰盒裹进粗布,反复叮嘱:“一定送到香港。” 殷晓霞拿到骨灰盒时,正在收拾书包准备开学。她是陈宝仓女儿陈禹方的同窗,常听陈禹方说父亲的事。“我去送,”她没等家人同意,就藏好骨灰盒出发。 坐船时,她把骨灰盒放在腿上,假装是普通行李。快到香港时,却被通知“无入港证不得上岸”。她咬咬牙,趁夜色把骨灰盒绑在胸前,跳进海里。 1950年8月,香港师文通的住处。师文通接过骨灰布包,摸到里面的潮气,当场落泪。殷晓霞说:“师阿姨,陈叔叔回家了。”师文通握着她的手,看见她掌心的划伤; 那是跳海时被礁石划破的,还没愈合。后来师文通把这布包珍藏起来,上面的潮痕再也没洗去。 1953年9月,北京公祭陈宝仓的现场。李济深作为主祭,念到“普通人助烈士归乡”时,声音哽咽。毛主席签署的《革命牺牲工作人员家属光荣纪念证》,被郑重展出。 师文通带着六个孩子站在台下,最小的孩子才12岁。她悄悄把唐辉麟的教友证、殷晓霞的旧船票收进包里,这是她心里,最该被记住的“功劳证”。 1954年,师文通在北京病逝前。她把三个孩子叫到床前,拿出那三样信物。“唐叔叔、陈叔叔、殷姐姐,你们要记一辈子。”孩子们点点头,把信物和父亲的烈士证放在一起。 如今,陈家后人每年清明都会带着三样信物来扫墓。唐辉麟和陈克敏后来在台湾平安终老,临终前还提起“送骨灰的事”。殷晓霞定居香港,晚年常和陈家后人通电话,说“没做什么大事”。 八宝山的墓碑上,虽没刻这三个普通人的名字。但陈家后人的讲述里,他们永远是“让烈士回家的人”。 阳光洒在墓碑上,“陈宝仓烈士之墓”几个字格外清晰。来往的人听着这段故事,都会驻足片刻。英烈的信仰让人敬佩,普通人的义举更让人温暖。 这跨越海峡的守护,成了刻在时光里的感动,代代相传。 信源:冷月无声——新民晚报