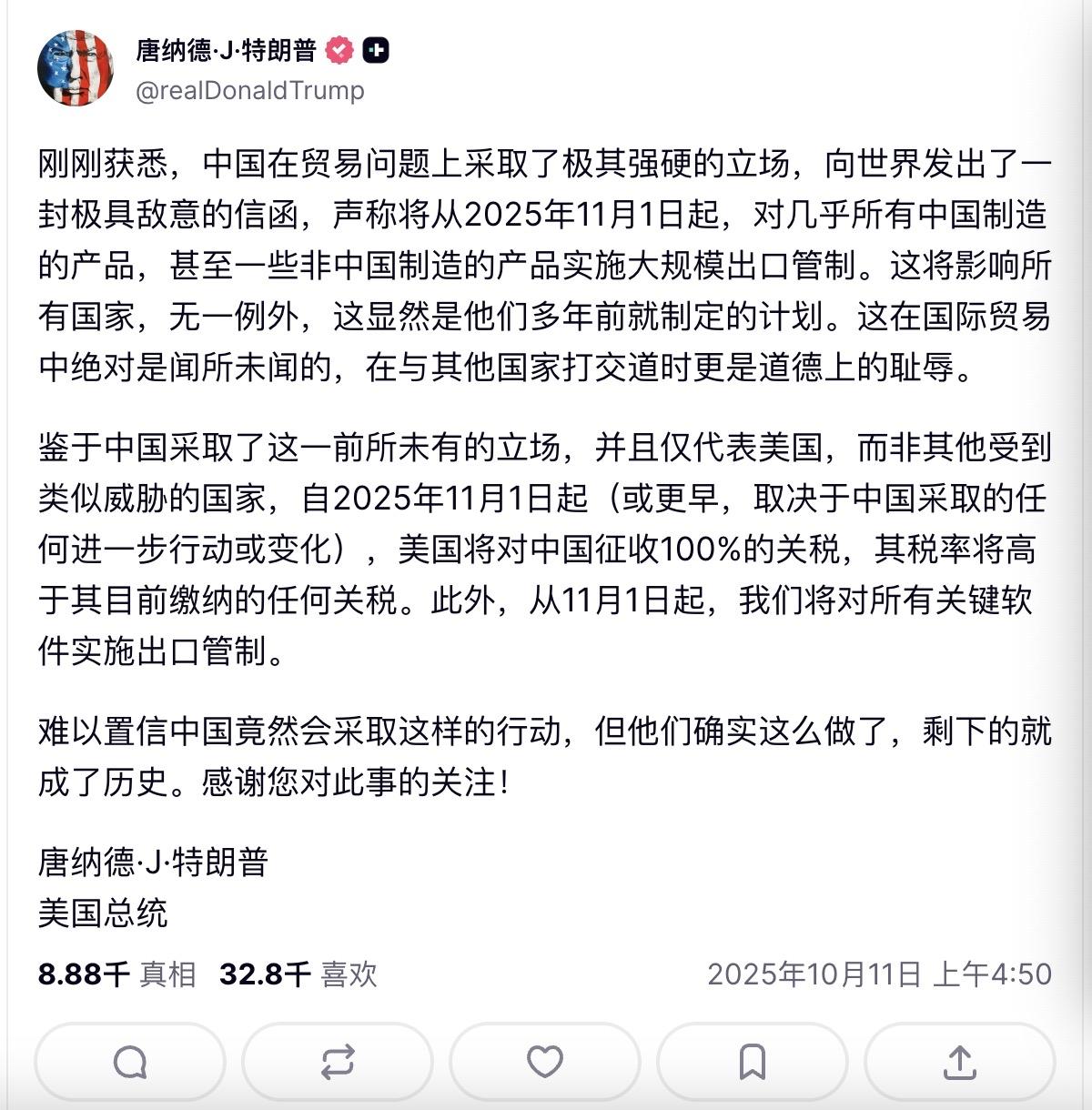

特朗普自己给自己台阶下了,特朗普表示,还是想跟中国在韩国见一面!10月11日,在特朗普扬言对中国额外征收100%的关税,并对所有关键软件实施出口管制之后,特朗普表示,他本人并没有取消与中方在韩国的会晤。而此前韩国媒体透露称,特朗普本月出席亚细安峰会及访问日本后,将在10月29日访问韩国一天或两天一夜。 特朗普团队为这次会晤准备了至少三套方案:强硬对抗、有限合作、暂时搁置。而最终选择在韩国这个"中间地带"会面,体现的是双方都需要一个体面的下台阶。 特朗普10月8日宣布的100%关税计划,表面来势汹汹,实则留有余地。美国贸易代表办公室的公告特意注明"给予90天缓冲期",且排除了医药产品和稀土等关键物资。这种"雷声大雨点小"的操作,更像是谈判前的虚张声势。 更关键的是实施可行性。美国海关与边境保护局内部评估显示,若立即执行100%关税,美国西海岸港口将积压120万个集装箱,引发供应链崩溃。这种自损八百的后果,让特朗普不得不收回成命。 选择韩国作为会晤地点充满地缘政治智慧。作为美国盟友且与中国经贸关系密切,韩国既能提供安全保障,又能确保外交中立。 会谈地点的选择与半导体战争密切相关。韩国三星电子和SK海力士在华投资超过500亿美元,美国最新芯片禁令使这些企业陷入两难。特朗普希望通过在韩国会谈,向中方传递"芯片供应链可谈"的信号。 更现实的是企业压力。英特尔、高通等美国芯片巨头股价在关税威胁后暴跌12%,这些企业总裁联名致信白宫要求缓和局势。特朗普的转变,很大程度上是资本力量的胜利。 朝鲜领导人金正恩近期频繁视察导弹基地,半岛局势再度紧张。中国作为朝鲜传统盟友,美国需要中方协助管控危机。这种安全需求,使特朗普不得不软化贸易立场。 更紧迫的是军事考量,美国印太司令部评估显示,若中美关系持续恶化,朝鲜可能趁机进行核试验或导弹试射。这种安全风险,让特朗普团队意识到对抗的局限性。 特朗普需要外交成果提振共和党选情。但过于明显的"让步"可能被批评为"对华软弱",因此在韩国会谈既能展示外交主动,又避免直接访华带来的国内压力。 更精妙的是议程设置。美方将气候变化、禁毒等低敏感议题列入优先议程,而将科技管制等棘手问题暂时搁置。这种"先易后难"的策略,有助于积累谈判势头。 更深远的是金融手段。中国持有的美国国债规模已降至8000亿美元以下,这种持续减持对美元汇率形成压力。美联储主席鲍威尔私下向白宫警告,金融战比贸易战更危险。 欧盟委员会主席冯德莱恩公开表示"不跟进对华新关税",日本也暗示"将保持对话"。这种盟友离心倾向,使美国单边行动效果大打折扣。 更尴尬的是韩国态度。韩国政府虽强化美韩同盟,但明确表示不愿在中美间选边站。这种"战略模糊",使韩国成为理想的中立会谈地点。 选择首尔而非板门店或济州岛,体现双方共识:将会谈定位于经济合作而非安全对峙。韩国产业通商资源部长官方文圭表示愿提供最大便利,暗示可能安排在三星电子总部这类"经济象征地"。 更值得玩味的是时间安排。"一天或两天一夜"的短暂会期,既保证议题聚焦,又为必要时提前结束留有余地。这种灵活性,是高风险外交活动的标配。 2017年特朗普首次执政时,同样在发出关税威胁后与中方在G20峰会会晤,最终达成临时休战。但当时的美中实力对比与今日不同,中国现在拥有更多反制工具。 更重要的教训是2019年大阪习特会。那次会晤因准备不足无果而终,这次美方显然吸取教训,提前派出国务卿布林肯打前站。这种更专业的筹备,增加会谈成功概率。 10月20日东盟峰会将是热身赛,10月25日美日韩外长会谈定调子,10月29日韩国会晤见真章。这三个时间点构成完整的外交序列。 特别要关注朝鲜动向,若半岛发生突发事件,可能使会谈焦点转移,甚至导致会晤取消。 特朗普的态度转变,不是个人意志的反复,而是国际政治现实主义的体现。当相互依存成为定局,对抗成本远超收益时,即使最鹰派的政客也不得不回到谈判桌。 这场"韩国会晤"的深层意义在于:它证明中美关系已成熟到能够承受危机测试,双方都学会了在对抗中保持对话渠道。这种"竞合平衡",或许正是新型大国关系的真实形态。