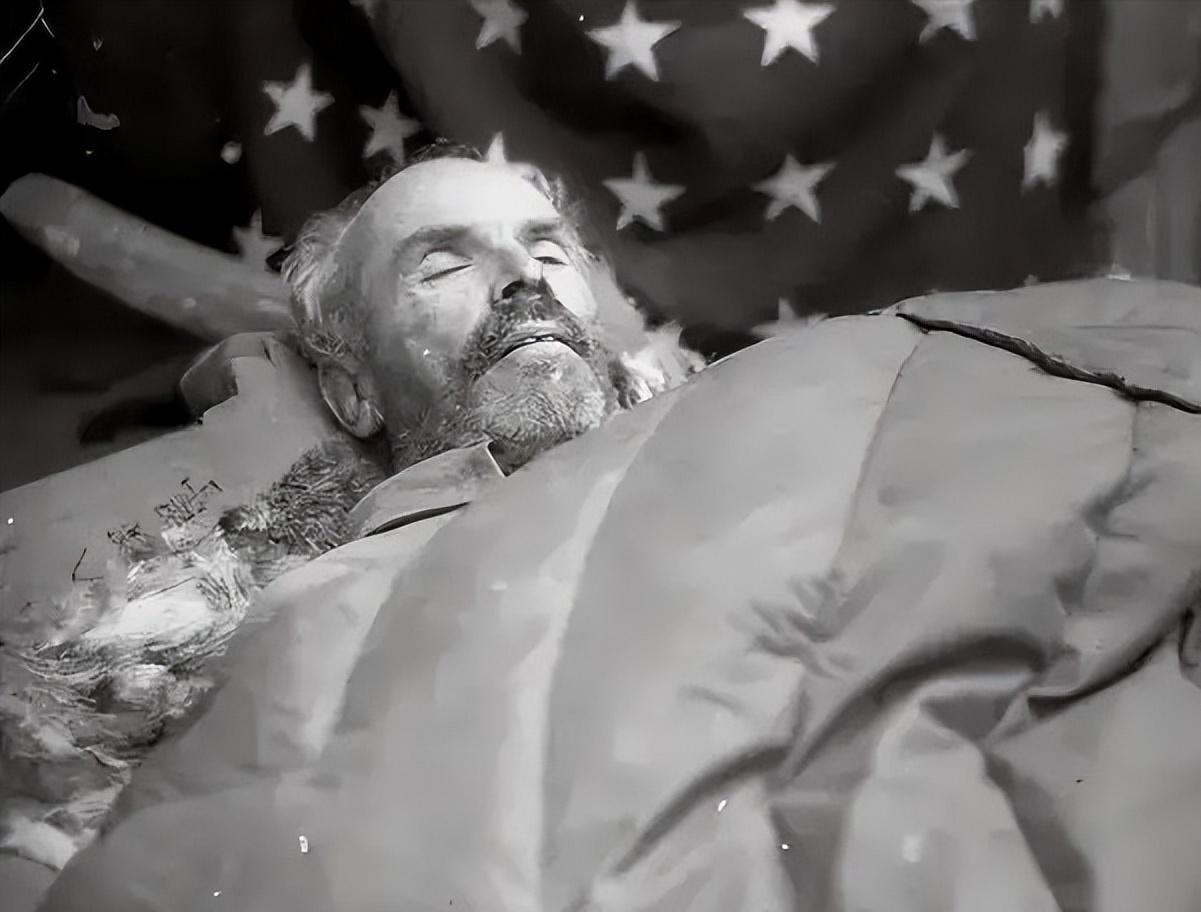

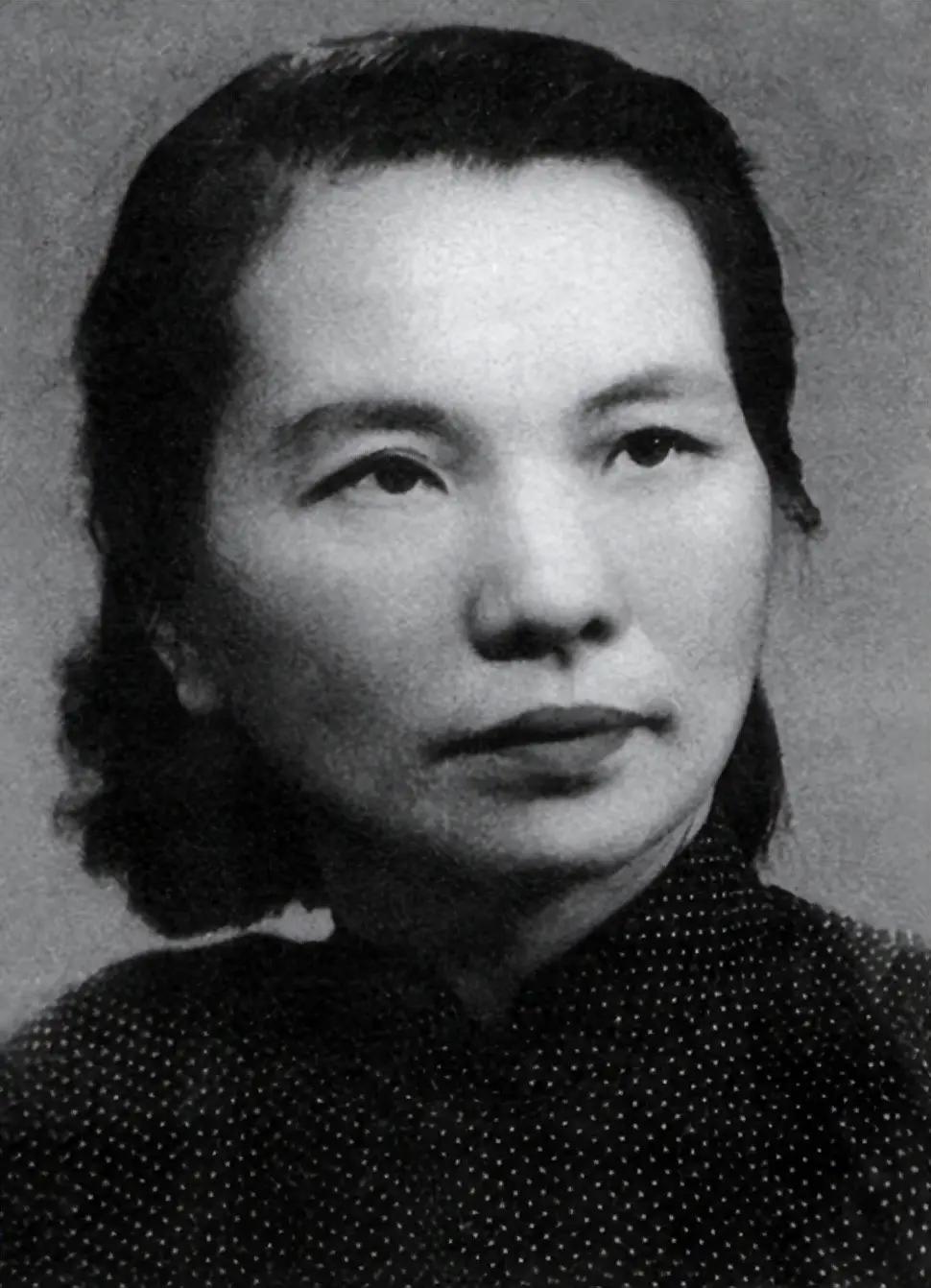

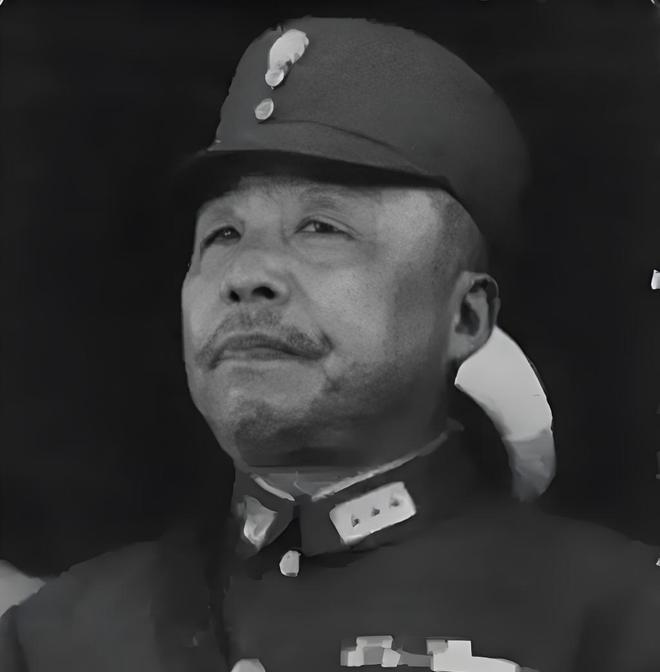

白求恩临终前,向聂元帅提出要求:“请给我的离婚妻子拨一笔钱——我的前妻,我亲爱的弗朗西斯,我弥留之际最放不下的人,希望我死后,政府能给她拨一笔钱,用作她的生活费。” 1940年晋察冀边区的窑洞,油灯映着白求恩苍白的脸。他攥着聂帅的手,声音微弱却执拗:“给弗朗西斯……拨笔钱。” 医护兵小周赶紧掏出纸笔,颤抖着记下这句话,字迹歪歪扭扭。聂帅点头:“您放心,我们一定办到。”他却还在重复:“她……苦了。”直到意识模糊,他嘴里还在念“弗朗西斯”,像在唤一个遥远的梦。 1935年加拿大蒙特利尔的小厨房,弗朗西斯把面包递给白求恩。“你明天要做手术,多吃点,我啃玉米芯就行。”她笑着把面包塞进他手里。 那时他忙着研究肺结核疗法,家里常常揭不开锅。他接过面包,心里发酸:“等我有了钱,一定让你过上好日子。”可后来,他把所有精力都投进医疗事业,连承诺都没来得及兑现。 1938年中国山西的破庙里,白求恩在手术间隙练写中文。纸上歪歪扭扭写着“弗朗西斯”,他边写边笑:“等打赢了,就用中文给她写信。”护士好奇:“这是谁呀?”他收起纸:“是我……最对不起的人。” 有次他给伤员取子弹,喊出“弗朗西斯”,才发现伤员名字叫“福兰西”。后来他总多照顾这个伤员,说“听着名字,就像见了老朋友”。 1940年窑洞内,白求恩清醒些时,又拉着聂帅说遗言。“她当年……卖了订婚戒指,给我买显微镜。”他喘着气,眼里泛着光。“我来中国,她没拦着……还送我到码头。”话语断断续续,却满是愧疚。 小周在旁补充记录,纸上又多了几行:“弗朗西斯,生活费,勿拖欠。”聂帅把字条折好,放进贴身口袋,心里沉甸甸的——边区物资匮乏,这笔钱难办。 1936年西班牙战场,白求恩收到弗朗西斯的包裹。里面是件毛衣,字条写着“别总穿单衣做手术,冻坏了怎么救病人”。他把毛衣穿在手术服里,每次手术前都摸一摸,像能感受到暖意。 后来毛衣被弹片划破,他舍不得扔,缝补后继续穿,直到来华都带在身边。他想回信,却总被手术耽搁,最后连信都没寄出去。 1940年白求恩弥留的最后时刻,声音轻得几乎听不见。“告诉她……我没忘……当年的面包。”说完,他攥着聂帅的手松了。小周赶紧把这句话补在字条上,泪水滴在纸上,晕开了字迹。 后来整理遗物时,大家在他枕头下发现张照片——弗朗西斯站在枫树下,笑得灿烂。照片背面写着“我的弗朗西斯”,字迹被摩挲得发亮。 1950年中国工作人员拿着当年的遗言字条,开始寻找弗朗西斯。他们辗转联系加拿大医院,终于找到在护士岗位上的她。“白求恩大夫临终前,一直惦记着您,让给您拨笔生活费。”工作人员说。 弗朗西斯接过字条,看着上面“给弗朗西斯拨笔钱”的字迹,泣不成声。她这才知道,那个总把病人放在第一位的男人,到最后都没忘了她。 如今,记录白求恩临终遗言的字条,和那张枫树下的照片,都陈列在纪念馆。字条上歪扭的字迹,承载着他对前妻最后的牵挂,也藏着铁血医者的柔情。 每年都有参观者驻足,听讲解员讲述这句遗言背后的故事——跨越国界的思念,从未因生死隔断。 弗朗西斯晚年时,常对着字条照片流泪:“他到最后,都还记得我。” 这句临终话,没有随着岁月消散,反而成了永恒的见证,见证着一个医者的仁心与深情。 信息来源:白求恩纪念馆官方网站(真实记录生平事迹与重要遗物)

白发飘飘

如果白求恩医生能活到建国,他是不是入职人民政府的外国人?