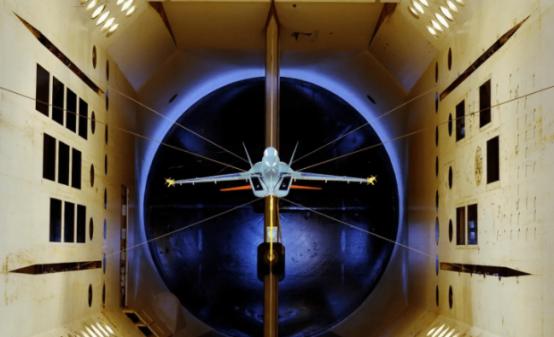

谁掌握了风洞,谁就掌握了天空的话语权。中国高超音速风洞到底有多厉害呢? 据说15马赫,法国申请用一次,咱们的报价是15个亿,欧洲申请用20马赫,我们的报价40个亿,而美国想申请用30马赫,不但要50个亿,外加数据共享,接受不了就不了了之了,敢报这个天文数字,而且还不怕这全球不来用,那是因为中国公众是全球独一档的存在 要搞明白中国高超音速风洞为啥敢报出天价还不愁没人问津,得先弄清楚这玩意儿的硬实力到底有多离谱,毕竟在航空航天领域,风洞就是 “飞行器的试金石”,没有过硬的风洞,再酷炫的设计也只是纸上谈兵。 中国现在手里握着的 JF-12 和 JF-22 两台风洞,堪称全球风洞界的 “顶流双子星”。先说 JF-22,这台 167 米长的庞然大物能吹出每秒 10 公里的气流,换算成马赫数就是 30 倍音速,相当于导弹刚发射就穿越了大气层,实验舱里温度能瞬间飙升到 18000 摄氏度,压强达到 10000 个大气压。 这种极端环境下,飞行器的任何设计缺陷都会被无限放大,而中国科学家就能在这种 “地狱级” 条件里打磨武器细节。 更关键的是它的实验时间能稳稳撑住 100 毫秒,别小看这 0.1 秒,美国最先进的 LENS-X 风洞拼尽全力也只能维持 10 毫秒,连气流变化的完整过程都抓不全。 日本的 HIEST 风洞虽然能到 10 马赫,但 5 毫秒的实验时间跟闪光灯似的,还经常气流震荡,数据根本没法用,俄罗斯的 KST 风洞更别提了,最高才 8 马赫,连入门级高超音速测试都费劲。 再看 JF-12,265 米的长度让它成为曾经的 “风洞巨无霸”,能模拟 5 到 9 马赫的飞行环境,最绝的是它用爆轰驱动技术,当年俞鸿儒院士带着团队硬生生在爆炸里闯出路来,1998 年建成的 JF-10 风洞就靠这技术轰动国际,后来的 JF-12 更是把有效实验时间拉到 100 毫秒以上。 要知道这在当年被国外专家看作 “挑战物理极限” 的目标。现在这两台风洞联手,直接把从 5 马赫到 30 马赫、25 公里到 90 公里高度的 “飞行走廊” 全给包了,全球独一份能做到全覆盖的,就中国一家。 这种技术垄断带来的直接后果,就是中国在高超音速武器领域的碾压式优势。东风 - 17 的乘波体弹头为啥能实现 “打水漂” 式变轨,让美国雷达根本摸不着轨迹? 靠的就是在这两台风洞里反复 “吹风”,祝学军团队光风洞试验就做了 137 次,才把精度从百米级提到十米级,2021 年那次试射,弹头中途突然大转弯绕圈击中目标,把美国五角大楼都惊着了,坦言现有防御系统根本拦不住。 反观美国,他们的 AGM-183A 高超音速导弹从 2019 年开始试射,连着三次失败,项目硬生生拖到 2027 年,说到底就是风洞不给力,没有精确的气动数据,设计只能靠猜,可不就频频掉链子嘛。 更有意思的是,中国风洞技术不仅先进,还走出了一条 “低成本高产出” 的路子。早在上世纪 60 年代,俞鸿儒团队建 JF-8 风洞才花了 8 万元,同期北京大学建个小型风洞都要 80 万,十倍的成本差距让国际同行都不敢信。 现在 JF-22 这样的国之重器,虽然建造成本不低,但运营效率极高,以前测试一个飞行器模型要几百次实验,现在几十次就够了,省时又省钱,这背后都是技术积累的底气。 这种底气自然就转化成了定价权。美国 2025 年主动上门申请用风洞,中国开口就要 50 亿美元,还得附带数据共享,对方立马没了声音。 这价格看着吓人,其实一点都不夸张,要知道建一座同等性能的风洞,不仅要砸几百亿,还得耗十几年时间,美国就算有钱有时间,也凑不齐这么多顶尖的科研人才队伍。 法国想测 15 马赫掏 15 亿,欧洲要 20 马赫就得拿 40 亿,这可不是漫天要价,而是技术垄断的正常行情 —— 毕竟全世界只有中国能提供稳定可靠的测试环境,别人不用也没办法。 看看其他国家的窘境就更清楚了。日本的 HIEST 风洞实验时间短还不稳定,俄罗斯的 KST 风洞速度跟不上,欧洲各国连个能撑得起 20 马赫测试的风洞都没有,他们要想搞高超音速武器、研发天地往返飞行器,只能来中国排队。就像当年美国对中国搞技术封锁,现在风水轮流转,轮到他们看中国脸色了。 中国风洞不仅能支撑本国的歼 - 20、神舟飞船、东风导弹研发,还成了国际高超音速领域的 “独家裁判”,毕竟谁掌握了测试标准,谁就掌握了技术走向。 从 1963 年实验楼被炸的挫败,到如今 JF-22 的 30 马赫狂飙,中国风洞用几十年时间走完了别人百年的路。 现在敢报出天价,本质上是技术实力的硬气 —— 你不用有的是人抢着用,毕竟在天空话语权的争夺中,没有先进风洞的国家,连参赛资格都没有。