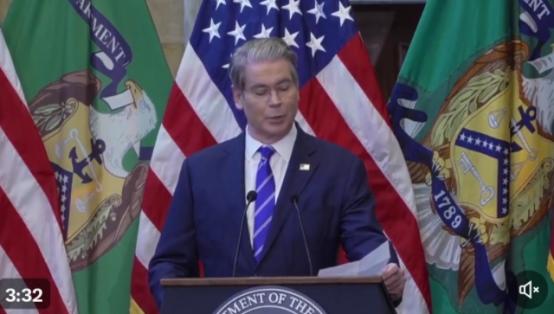

10月15日,美国的财政部长贝森特和贸易代表格里尔共同举办了新闻记者会。在会上不仅大放厥词,抨击中国加强稀土管制的行为是在“与世界为敌”;同时又表示敞开大门,希望月底中美之间能实现对话,并且愿意再次将关税延期以换取中国开放稀土。那么如何理解美方发言当中的这种矛盾性呢? 美国之前一直仗着自己是科技强国,觉得稀土这事儿不用操心,反正花钱从中国买加工好的材料就行,省得自己搞污染大、投入高的提炼产业。 可这些年中国开始加强稀土管制,不是故意卡脖子,而是为了保护国内的稀土资源,毕竟这东西是不可再生的,而且提炼过程中要是环保没跟上,对土地和水源的破坏可不是小数目。 中国出台的管制政策,本质上是在规范行业发展,比如限制未经加工的稀土原矿出口,要求企业提高资源利用率,这完全符合国际上对不可再生资源保护的通行做法,跟“与世界为敌”压根不沾边。 贝森特和格里尔骂得凶,背后其实是美国产业界急得跳脚。美国的新能源车企最近日子不好过,特斯拉、福特都在喊稀土材料不够用,要是稀土供应再紧张点,新车生产计划就得往后拖,到时候不仅股价要跌,还得丢了不少市场份额给中国和欧洲的车企。 更让美国军方焦虑的是,F-35隐形战机的生产已经因为稀土短缺放慢了节奏,之前计划一年造150架,今年上半年才造了不到60架,导弹工厂里的制导组件生产线也时不时停工。这些实打实的产业压力,才让美国财长和贸易代表在记者会上急得放狠话,想逼中国松口。 可狠话刚说完,又马上摆出想对话、愿延期关税的软姿态,这反差背后全是美国的无奈。关税这东西,美国加了这么多年,没伤到中国多少,反而把自己国内的通胀越推越高。 之前美国对中国输美商品加征的关税,最后大多变成美国消费者买单,超市里的日用品、电子产品价格涨了一波又一波,老百姓抱怨声不断。 现在美国经济还没完全稳住,要是关税到期不延期,很多企业就得再掏一笔钱,要么自己扛着利润下降,要么接着涨价把压力转嫁给消费者,不管哪种选择,都得得罪人。 更关键的是,美国想找中国要稀土,还真没别的替代品。澳大利亚和蒙古国虽然也有稀土矿,但澳大利亚的稀土矿里杂质多,提炼成本比中国高40%还多,而且他们的提炼厂要到2026年才能建成投产,远水解不了近渴; 蒙古国的稀土得靠中国的铁路运出来,最后还是得在中国加工,根本绕不开中国产业链。美国自己国内也想搞稀土提炼,可从建厂房、搞环保审批到培训技术工人,没个五六年根本运转不起来,现在急着用稀土的企业,等不起这么长时间。 所以贝森特和格里尔才会一边骂一边求——骂是想给中国施压,让国际社会觉得中国在“搞垄断”;求对话、延关税,是怕真把中国惹毛了,连现在的稀土供应都保不住。 这种矛盾的发言,本质上是美国既想维持自己“世界老大”的架子,又不得不面对自己在稀土产业链上依赖中国的现实。他们嘴上说中国“与世界为敌”,心里比谁都清楚,中国的稀土管制是合理合法的资源保护,而美国自己才是那个既想占便宜、又不想承担责任的角色——既不想投入资金搞自己的稀土加工产业,又想让中国无限制地供应廉价稀土,一旦中国开始规范行业,就急得跳脚。 还有个细节特别有意思,美国之前一直喊着要“供应链去中国化”,在稀土领域也搞过不少小动作,比如给澳大利亚的稀土企业送补贴,跟蒙古国签合作协议,可折腾了好几年,还是没摆脱对中国的依赖。 现在眼看中国的稀土管制越来越严,美国产业界的焦虑感越来越强,贝森特和格里尔才不得不放下身段,想靠延期关税这种小恩小惠,换中国在稀土问题上让步。可他们没搞明白,中国加强稀土管制是长期的资源保护战略,不是靠短期的关税让步就能改变的。 说到底,美国这场矛盾的记者会发言,就是一场自导自演的闹剧——既想靠着狠话维护自己的霸权形象,又得靠着软姿态求中国解决实际问题。 要是美国真不想在稀土问题上被动,最该做的不是骂中国,而是踏踏实实搞自己的稀土产业链,提高资源利用效率,而不是一边依赖中国,一边又指责中国,这种又当又立的做法,只会让自己在国际上越来越没说服力。