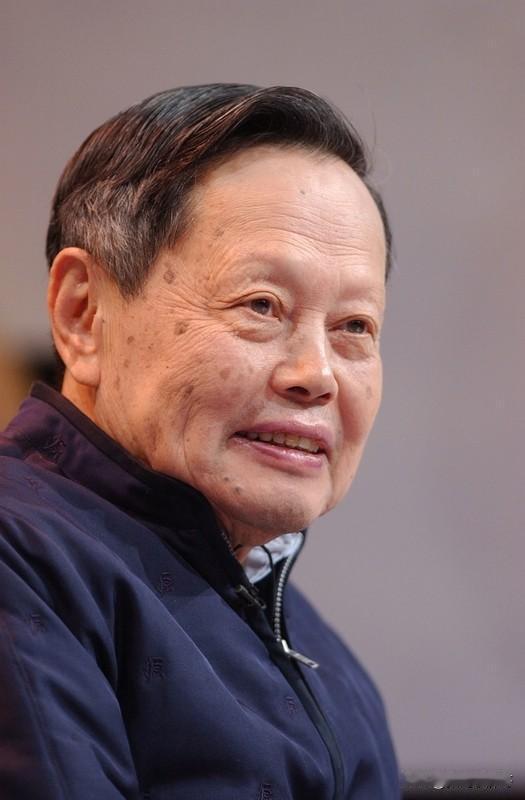

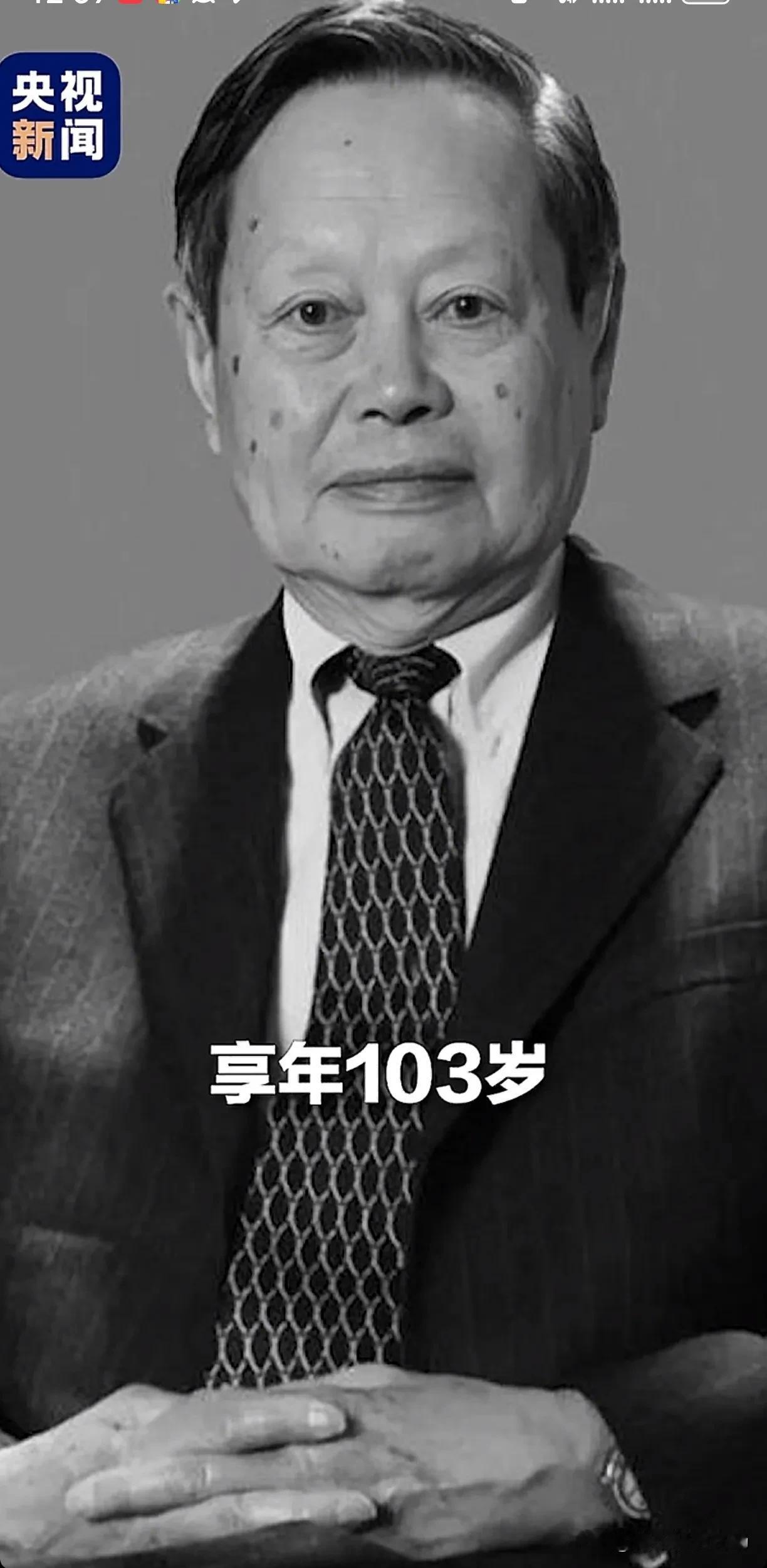

杨振宁逝世103岁高寿啊!

杨振宁是20世纪最杰出的理论物理学家之一,他的教育历程、工作环境、学术贡献与国籍变更体现了中美学术文化交汇的时代特征。[1][2][3][4][5]

教育背景

杨振宁1922年生于安徽合肥,自幼接受优良教育。抗战期间,就读云南昆明的西南联合大学,先于1942年获物理学学士学位,1944年获硕士学位(导师为王竹溪)。1945年,他通过“庚子赔款奖学金”赴美留学,在芝加哥大学师从爱德华·泰勒,1948年获博士学位,研究方向为理论物理,博士论文涉及统计力学与场论基础问题。[2][6][7][1]

工作环境

1948年博士毕业后,杨振宁在芝加哥大学任讲师,后转至普林斯顿高等研究院,与李政道、奥本海默共事,研究环境极其自由且鼓励创新,被誉为“思想的圣殿”。1957年后,他任纽约州立大学石溪分校爱因斯坦讲座教授并创建理论物理研究所,该所后来成为美国重要的理论物理中心。1999年退休后,他长期定居清华大学,从事教育与科研,清华为其设立了“杨振宁研究中心”。[6][3][5][1]

学术成就

杨振宁的三项代表性成就奠定了现代物理的基础:[4][5]

- 1954年与米尔斯提出“杨–米尔斯规范场论”,成为统一基本相互作用理论的核心;

- 1956年与李政道提出“宇称不守恒理论”,1957年获诺贝尔物理学奖;

- 1967年提出“杨–巴克斯特方程”,在统计物理与量子可积系统中起关键作用。

这三项成果被誉为与爱因斯坦相对论比肩的理论框架,对粒子物理、量子场论及凝聚态物理产生深远影响。[8][9]

获奖原因

1957年,杨振宁与李政道因“在弱相互作用中提出宇称不守恒定律并被实验验证”获诺贝尔物理学奖。这一成果颠覆了人类长期认为“自然规律具有镜像对称性”的信念。[10][8]

此外,他还获美国国家科学奖章(1986年)与阿尔伯特·爱因斯坦奖章(1995年)等国际荣誉。[6]