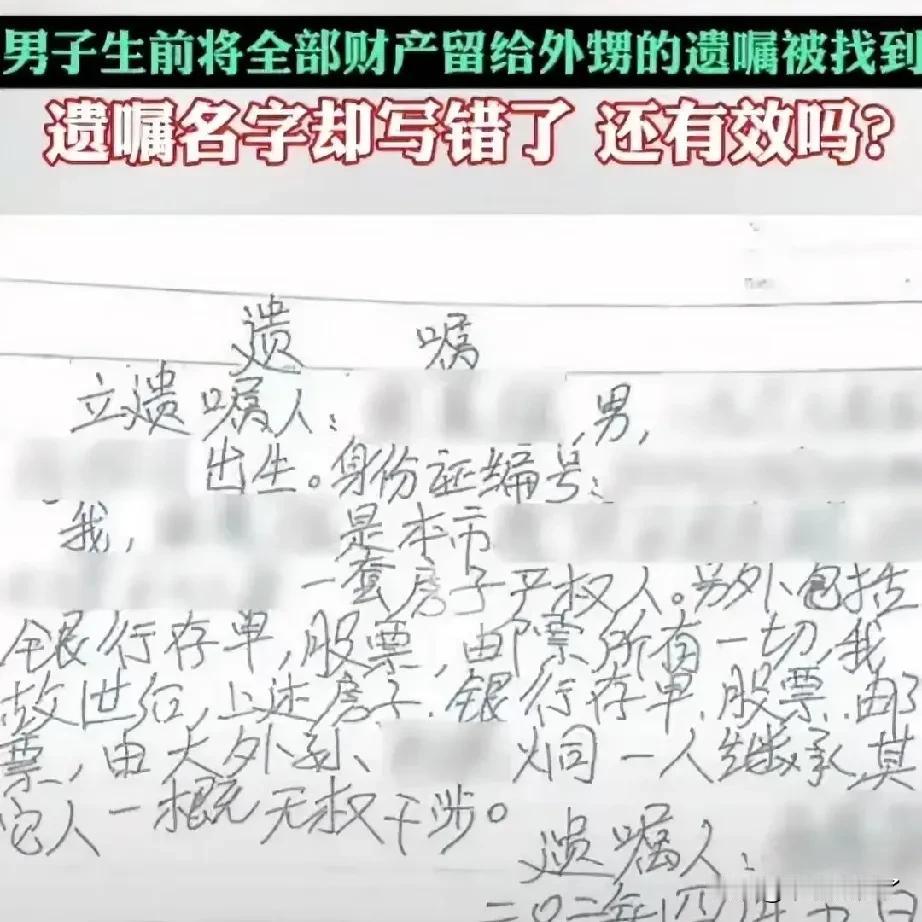

上海,男子去世后,其两位姐姐通过公证分了他的部分遗产。可男子二姐的儿子在整理遗物时,发现了男子留下的 一封自书遗嘱,内容是将遗产全部交由这位外甥继承。外甥立即联系了大姨表示接受这份遗赠。 但大姨却不同意,认为遗嘱写的是“大外孙”,而不是“外甥”,而且姓名和时间也不对,所以这份遗嘱无效。 外甥见协商无果,便将大姨告上了法院。(来源:纵览新闻,上海市奉贤区人民法院) 事情得从张先生说起,他没妻没孩,父母也早就不在了,最亲的就是两个姐姐和二姐家的儿子李某。 张先生身体一直不好,出院那段时间全靠大外甥李某忙前忙后照顾,这份陪伴让孤独的他特别暖心。 2022年5月张先生走了,两个姐姐操办了丧事,转头就去公证处办了继承公证。毕竟按《民法典》第1127条,没有第一顺位继承人,兄弟姐妹作为第二顺位确实能法定继承,姐妹俩就这么把部分遗产分了。 谁能想到,快一年后的2023年3月,李某整理舅舅遗物时,突然发现了一封自书遗嘱。上面写着把房子、存款、股票这些所有财产,都交给“大外孙李烔”。 落款是“二0二年四月五日”。李某鼻子一酸,舅舅从小疼他,没想到会把遗产都留给他,可遗产已经被姨母们分了,这可咋整? 他赶紧告诉妈妈,让妈妈转告大姨张大姐,自己愿意接受这份遗赠。可张大姐一看遗嘱,立马提出了反对意见。一会儿说遗嘱写的是“大外孙”,李某是外甥,压根不是一回事。 一会儿又说名字不对,李某叫“李炯”,遗嘱里是“李烔”;还揪着落款时间只有“二0二年”,没有具体年份说事儿。 更关键的是,张大姐搬出了《民法典》第1124条,说受遗赠人得在知道消息60天内表态,李某没法证明自己在期限内接受了,所以这遗赠不算数。 协商不成,李某只能把大姨告上了法院,这事儿也闹上了上海市奉贤区人民法院。 其实明眼人都能看出来,张大姐这是在钻牛角尖。法院审理时就说得很明白,自书遗嘱有错别字太常见了,张先生根本没子女,哪来的外孙? 再加上上海口音里“外甥”和“外孙”本来就难分清,显然是舅舅写混了。 至于名字里那多出的一横,就是笔误而已,亲戚里除了李某,也没人叫类似的名字。根据法律规定,只要能确定事实有高度可能性,就能认定有效,显然舅舅想给的就是李某。 时间问题也不难解决,虽然没写清年份,但结合张先生2020年才办的房屋产权,遗嘱肯定是那之后写的,而且就这么一份遗嘱,根本不存在冲突。 所以法院说,这遗嘱就算有瑕疵,也能明确看出给谁,当然有效。 还有那60天的期限,李某3月11日发现遗嘱,2天后就通过妈妈告知了两位姨母,明确说接受,时间根本没超。 最终法院驳回了张大姐的诉求,说李某有权继承,张大姐上诉也被驳回了,现在她得把分走的遗产退回来,不然就是不当得利。 这事儿真挺让人唏嘘的,说到底,遗产继承拼的从来不是谁会挑错,而是死者的真实心意和做人的良心。 李某照顾舅舅时没图回报,舅舅用遗嘱回馈这份亲情,法院的判决也守住了这份温暖。 反观张大姐,明明知道外甥照顾过弟弟,却盯着遗嘱的瑕疵不肯放手,非要争本不属于自己的东西,最后落得退还遗产的下场。这哪是在争财产,分明是丢了亲情。 其实生活里这种事不少见,总有人觉得法定继承天经地义,却忘了遗嘱才是死者最真实的意愿。 法律也从来不是冷冰冰的条文,会结合实际情况还原真相,就像这案子里,法官没被错别字困住,而是看到了背后的亲情和心意。 你们身边有没有遇到过类似的继承纠纷?你觉得法院这判决,是不是既讲了法理,又顾了人情?