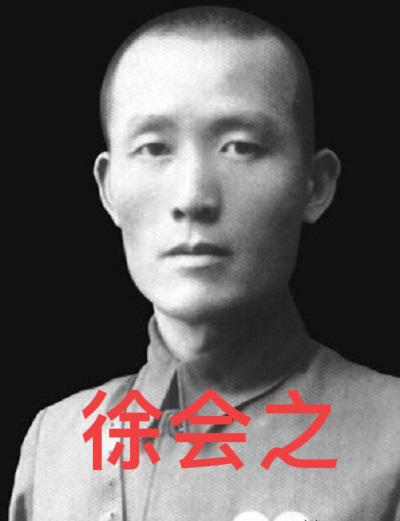

吴石将军就义后,组织上又派出了另外一位不得了的人物。他是中共隐蔽战线最高级别的潜伏者,同时是唯一一位终生都奉献在隐蔽战线的党员。 1950年,吴石将军在台北马场町倒在敌人枪口下,这位潜伏在国民党军高层的“密使一号”,用生命为隐蔽战线的使命画上句点。 而在同一时期的国民党军中将参谋岗位上,徐会之正带着组织的新任务,继续在看不见硝烟的战场上潜行。 他不仅是当时隐蔽战线级别最高的潜伏者,更用一辈子的时间,诠释了“无名英雄”四个字的重量。 徐会之作为黄埔军校第一期学生,他在大革命时期就加入中国共产党,这个背景既是他打入敌人核心的敲门砖,也是悬在头顶的利剑。 当时的国民党阵营里,黄埔师生构成了核心权力网络,但也正因如此,彼此间的监视和试探从未停止。 为了彻底融入这个圈层,徐会之主动切断了与组织的公开联系,对外只字不提自己的入党经历,甘愿背着“脱党”的误解往前走。 这种“自断后路”的选择,背后是对信仰的绝对笃定。在那个年代,潜伏者最可怕的不是敌人的审查,而是孤立无援的煎熬。 没有固定的联络方式,没有明确的任务期限,甚至不知道下一次接头能否安全完成。 徐会之却在这种环境里,硬生生靠着“笨办法”站稳了脚跟。 他不参与任何派系争斗,把每月军饷大部分寄回老家,自己过着极简的生活,有人拉拢他贪墨军需,他只以“军人当守本分”回绝。 这种不贪不占、不偏不倚的姿态,反而让他在国民党高层中显得“可靠”,逐步获得了接触核心机密的权限。 潜伏的智慧,从来不是靠巧言令色,而是把细节刻进骨子里的谨慎。国民党开展大规模“清党审查”时,特务们闯进徐会之的办公室,把文件翻得满地都是,最后只找到一本《战术学》。 书页边缘写满了密密麻麻的批注,从兵力部署到地形分析,看起来全是军人的专业思考。 特务们反复核对,没发现任何异常,只能悻悻离开。 他们不知道,那些看似随意的圈画,藏着情报传递的暗号,“山地作战需分三路”实际是指联络地点的三个标记,“补给线应隐蔽推进”则代表情报已准备妥当。 徐会之就这样,用一本普通的军事书籍,为自己筑起了一道安全屏障。 1948年淮海战役前,徐会之拿到了国民党军的兵力部署核心图纸,这份情报直接关系到战役的走向。 当时他身边已经被特务盯上,出门三步就有人跟随,要把图纸送出去难如登天。 徐会之没有选择冒险接头,而是借着“赴前线视察防务”的名义,带着藏有微型图纸的钢笔出发了。 一路上,特务吃饭跟着、休息盯着,他始终神色如常地分析地形、询问军情。 在一处荒坡旁,他借口查看工事,让特务在远处等候,趁着弯腰观察的瞬间,把钢笔悄悄塞进了早已等候在那里的联络员手中。 整个过程不过几秒,却耗尽了数年积累的信任与智慧。 建国后,许多潜伏者都恢复了身份,回到组织的怀抱,与家人过上了安稳日子。 徐会之却主动找到组织,提出继续留在隐蔽战线。他说自己熟悉旧阵营的运作方式,还有能用得上的地方。 此后几十年,他换了普通身份生活,身边的人只知道他曾在国民党军队任职,没人清楚他的真实使命。 就连他的儿子刘凡,也是后来在整理父亲遗物时,才从尘封的档案里了解到那些惊心动魄的过往。 刘凡后来回忆,父亲曾对他说过“选择了信仰,生命就不属于自己”,这句话成了他一辈子的精神坐标。 徐会之的一生,完美诠释了隐蔽战线的特殊法则。这里没有鲜花和掌声,甚至连名字都不能被铭记。 和他一样的还有很多人,朱枫烈士在台湾传递情报时被捕,面对酷刑始终守口如瓶。 北平地下党成员李炳泉深入傅作义集团,为和平解放北平奔走斡旋。他们都有着同样的特质,把个人生死置之度外,把信仰看得比什么都重。 这些年,随着更多档案的解密,徐会之的事迹慢慢走进公众视野。有网友说,比起战场上的冲锋陷阵,这种在敌人心脏里的潜伏更需要勇气。 这话没错,战场上的牺牲是瞬间的壮烈,而潜伏者的牺牲,是日复一日的孤独与隐忍,是对亲情、名誉甚至生命的全部舍弃。 徐会之从未留下惊天动地的壮举,却用一辈子的坚守,在历史的缝隙里写下忠诚。这样的英雄,或许名字陌生,却值得被永远记住。 你还听过哪些隐蔽战线英雄的故事?来评论区聊聊。