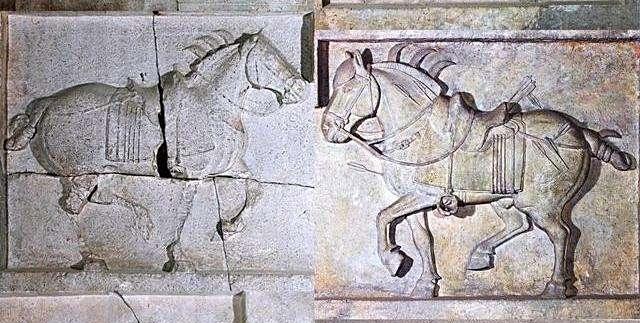

1972年,中美建交前夕,基辛格访华前问杨振宁:“带点什么礼品好呢?”没想到杨振宁却说:“有两件中国文物最合适。”这两件文物,和国内的四件文物并称“昭陵六骏”。 尽管这件事儿最后没办成,但杨振宁这个提议,那叫一个绝。 因为“昭陵六骏”不只是几块雕着马的石头,它们是唐太宗李世民刻在石头上的开国史诗,每一道刻痕都淌着大唐王朝的铁血记忆。 杨振宁会提出这个建议,并非偶然,这背后藏着他对中国历史文化的深刻理解,以及对文物回归的深切期盼。他早年在西南联大求学时,就曾通过史料熟知“昭陵六骏”的来历——这六块浮雕石刻,原本陈列在陕西昭陵唐太宗墓前,分别对应李世民在唐朝建立过程中骑过的六匹战马,每一匹马都关联着一场决定王朝命运的战役,比如“飒露紫”曾伴随李世民平定洛阳,“拳毛騧”则见证过击败刘黑闼的关键之战。 但这组国宝在近代遭遇了不幸,1914年,美国文物贩子联合国内盗墓者,将“飒露紫”和“拳毛騧”两块石刻盗运出境,最终被美国宾夕法尼亚大学博物馆收藏,剩下的“特勒骠”“青骓”“什伐赤”“白蹄乌”四块,则因当地民众的奋力阻拦得以留存,现藏于西安碑林博物馆。自此,“昭陵六骏”被分割在太平洋两岸,成为中国近代文物流失的标志性事件之一。 杨振宁深知,“昭陵六骏”对中国的意义远超普通文物,它们不仅是艺术珍品,更承载着民族的集体记忆与文化尊严。当时中美关系正处于破冰阶段,若能借基辛格访华的契机,推动两件流失石刻的回归,不仅能成为两国文化交流的象征,更能让国人看到文物回家的希望。虽然后来因美方内部协调等复杂因素,这件事未能达成,但杨振宁的提议,已然展现出一位海外华人学者对故土文化的深情与担当。 事实上,杨振宁一生都在为中国文化的传承与文物保护奔走。他多次在公开场合提及“昭陵六骏”的分割之痛,呼吁国际社会重视中国流失文物的回归问题,甚至还曾协助国内学者整理相关史料,为后续的文物追索工作提供支持。从他的提议中能看出,真正的文化交流,不应建立在对他国文化遗产的占有之上,而应基于尊重与归还,唯有如此,才能让人类共同的文化财富真正发挥连接心灵的作用。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。