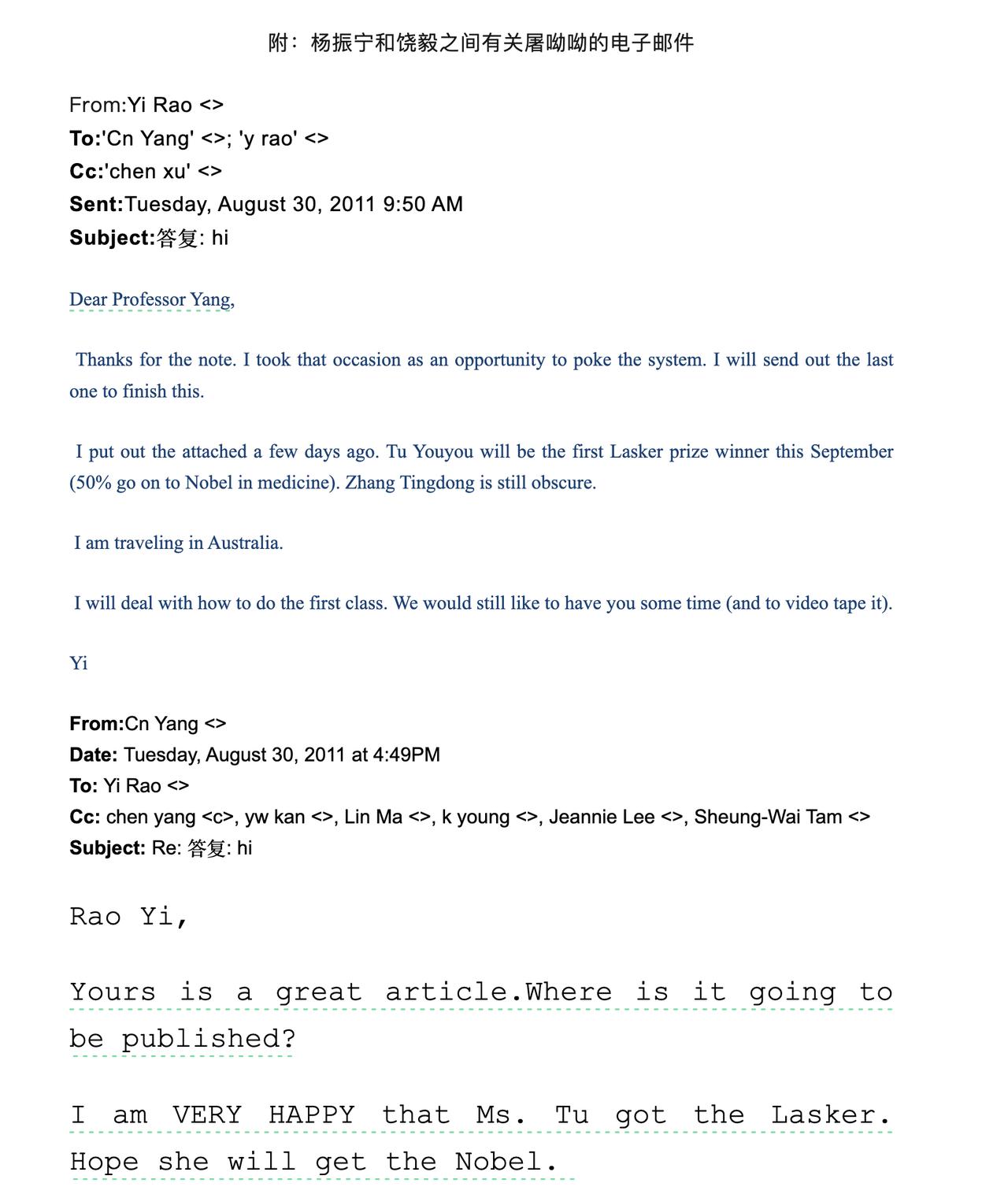

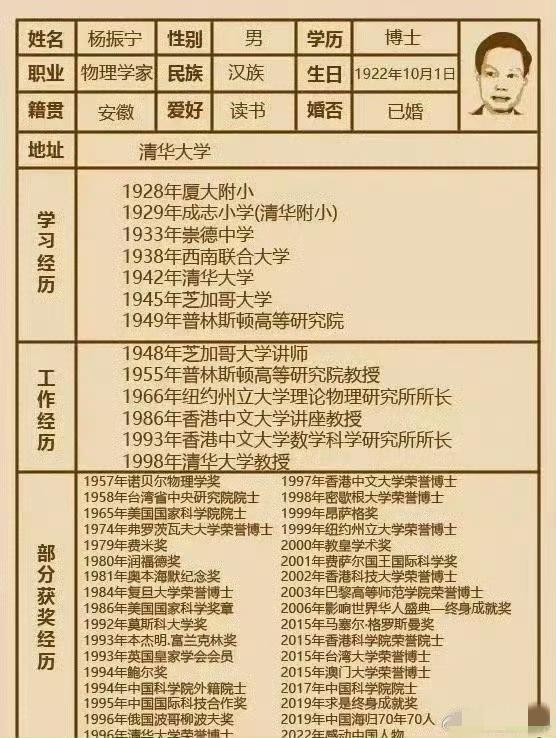

杨振宁将清华薪资,诺贝尔奖金捐献出来,看到金额,才知道多伟大 2003 年杨振宁 81 岁的时候,正式定居清华园全职任教。当时清华给这位国际顶尖学者开出的年薪是 100 万元人民币,这在 2000 年初可不是小数目,那会儿北京的平均房价才几千块一平米,普通工薪族一年能攒下几万块都算不错的。可让人没想到的是,这笔钱他一分没往自己兜里装,全直接划到了清华大学高等研究中心的账户里。 后来前清华校长顾秉林回忆起这事儿都感慨,杨先生哪是来拿薪水的,他是来 “倒贴” 的。那些年薪没用于翁帆和他自己的生活开销,全都花在了引进人才和培养学生上。 当时清华正想建一个能比肩普林斯顿高等研究院的学术平台,急缺顶尖学者加盟,杨振宁就用这笔钱给年轻研究员发补贴,还拿出一部分资助物理专业的本科生做实验。 有人算过,从 2003 年到他晚年,这 100 万年薪累计捐出去的就有上千万,再加上他和翁帆后来陆续捐的钱,总数早就超过 2000 万人民币了。 更让人动容的是那笔诺贝尔奖金,1957 年 35 岁的杨振宁和李政道一起拿奖时,诺奖每项奖金是 15 万瑞典克朗,搁当年可不是个小数目,要知道 2025 年的诺奖奖金已经涨到 1100 万瑞典克朗,折合人民币 836 万,按购买力算,1957 年的 15 万克朗放到现在得值几百万。 而且那时候他刚在美国站稳脚跟,正是需要钱支撑科研和家庭的时候,可他转头就把奖金分了好几份捐了出去。 其中一部分直接划给了清华,那会儿还是 1980 年代,中国的科研经费有多紧张?杨振宁自己后来在讲座里都提过,当年清华一年的经费和美国顶尖大学比起来简直微不足道。 这笔诺奖奖金就成了雪中送炭的钱,先是支持了中美教育交流基金会,前后送了近百名中国科研人员去美国石溪分校进修,后来又成了清华高等研究中心的启动资金之一。另一部分奖金他捐给了美国的石溪大学,不是为了自己留后路,而是想建个桥梁,让中美年轻学者能多交流。 他捐的可不止是现金,2021 年清华 110 周年校庆的时候,他把自己办公室里 2000 多件宝贝全捐了,里头有几十年的科研手稿、和爱因斯坦等顶尖科学家的来往书信,还有珍藏的字画雕像。 这些东西要是拿去拍卖,价值根本没法用钱衡量,但他直接无偿给了清华图书馆,后来专门建了 “杨振宁资料室”,现在又扩展成书屋和档案资料库,全球的研究者都能看。更早之前,他还卖掉了纽约的大房子,凑了 100 万美元捐给清华,就为了帮学校引进像姚期智这样的顶尖人才,正是这个举动,让清华后来在计算机领域的发展快了好多年。 有人可能会说,大科学家不差钱,捐点钱不算什么。可看看他的生活就知道不是这么回事。定居清华后,他和翁帆住的就是学校分配的普通公寓,家具都还是简单的样式,平时穿的衣服也多是普通的衬衫外套。 他自己都说,这辈子最重要的不是拿诺奖,是帮中国人找回自信,而这些钱和物,就是他把这份信念落到实处的法子。 1997 年清华刚要筹建高等研究中心的时候,75 岁的杨振宁就主动接下了名誉主任的担子。他当时在美国还没退休,却特意飞来飞去帮着选址、定方向,跟校长王大中说 “要找 10 到 20 个最有作为的年轻人”。 为了游说那些海外学者回国,他拿着自己的名气当 “敲门砖”,一个个打电话、写信,说 “清华能给你们做科研的土壤”。那些他用薪资和诺奖奖金支撑起来的项目,后来真的培养出了一批能在世界上拿得出手的物理学家。 现在再回头看那些数字,100 万年薪、数百万诺奖奖金、2000 多万捐款,好像只是一串符号。但要知道,2003 年的时候,很多高校的科研团队一年的经费都凑不够 100 万。 1980 年代那笔诺奖奖金,可能撑起了好几个年轻学者的留学梦。杨振宁最难得的不是捐了钱,是他把自己最值钱的两样东西,学术生涯积累的财富和声望,全都换成了中国科研的 “铺路石”。 前两年杨振宁书屋开放的时候,有学生在他捐赠的手稿里看到一句话:“科学的根要扎在自己的土地上”。 或许就是这份心思,让他把诺奖奖金、清华薪资这些别人眼里的 “巨款”,看得比不过培养一个中国本土的顶尖科学家重要。这种伟大,从来不是喊出来的,是一分一厘捐出来、一件事一件事做出来的。