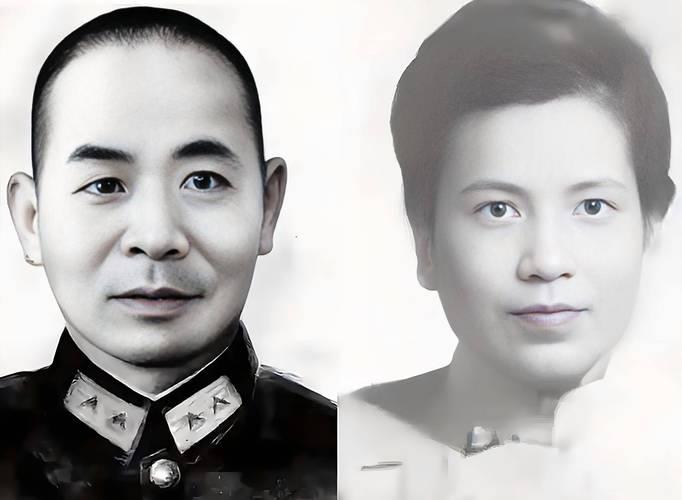

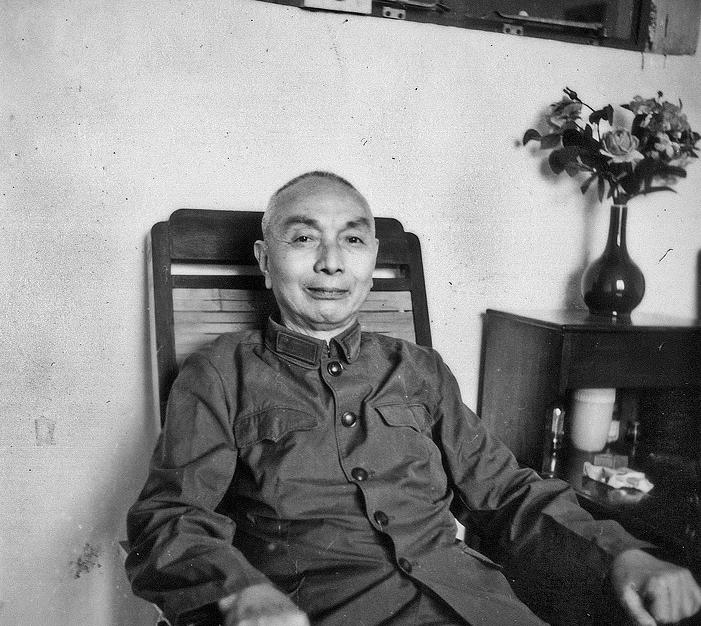

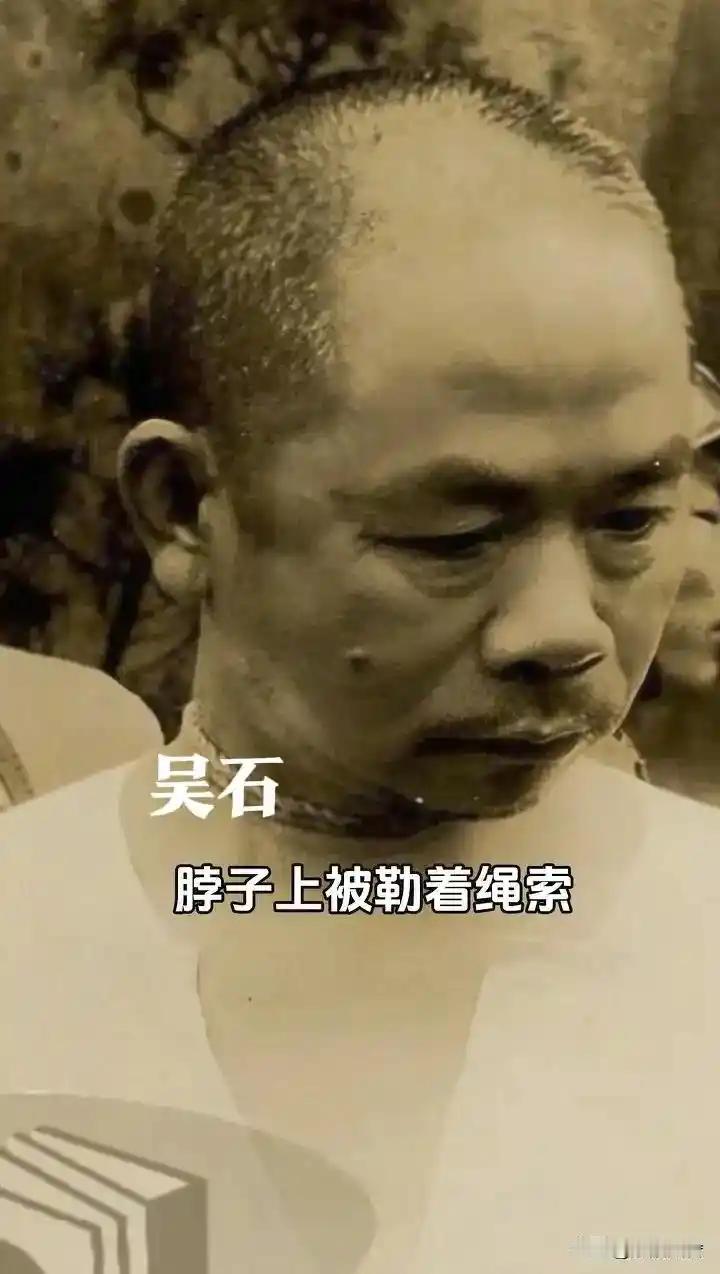

吴石到死不知妻子另一面!王碧奎早已看穿全局 在台潜伏期间,吴石始终不让妻子王碧奎碰任何机密。他带她参加军官太太的茶会,教她怎么和金戒指的教会人士打交道,却从不透露任务细节。这种"隔离式保护"成了他的精心安排。后来王碧奎受审时,哭着说"我什么都不知道",审讯官都信了,因为这是真话。 1949年后的台湾岛,表面上是国民党政权最后的堡垒,实则暗流涌动。吴石作为"国防部参谋次长",这个身份既是绝佳的掩护,也是致命的枷锁。 他带着王碧奎周旋于各种社交场合,军官太太的茶会、教会人士的聚会,这些看似平常的社交活动,实则是情报战场的前线。 王碧奎需要在这些场合中扮演一个符合预期的"将军夫人":既要展现适当的贵气,又不能显得过于精明;既要参与闲聊,又不能对政治流露出过多兴趣。 吴石的安排确实精妙。他让妻子接触足够的社交圈,以建立自然的生活轨迹,却又严格地将她隔绝在核心机密之外。 这种"半参与"状态,既为家庭提供了合理的社交掩护,又确保一旦事发,王碧奎确实可以凭着"一无所知"来争取生机。但长期生活在这样的环境中,一个敏锐的女性真的会对丈夫的异常毫无察觉吗? 王碧奎虽然出身传统家庭,但绝非缺乏洞察力的普通女性。吴石深夜焚毁文件、接听电话时使用的隐语、某些访客突然到访又迅速离去的身影,这些细节在朝夕相处的夫妻之间很难完全掩盖。 然而,王碧奎选择了不追问、不点破,这种"默契"或许正是她对丈夫特殊工作的另一种支持。 类似的情况在情报史上并不罕见。苏联王牌间谍佐尔格的日本情人石井花子,终其一生守口如瓶,并非因为她完全不知情,而是深知在某些特殊工作中,知道得越少反而越安全。 王碧奎的"无知",可能是一种主动的自我保护,也是对吴石事业的变相掩护。在那个风声鹤唳的年代,这种心照不宣的相处模式,或许是乱世夫妻特有的默契。 1950年吴石案发后,王碧奎在审讯中表现出的茫然与崩溃,连经验丰富的审讯官都没有产生怀疑。这种说服力,恰恰源于她长期扮演的"局外人"角色。 事实上,最高明的伪装不是精心编织的谎言,而是彻底融入自己设定的身份。王碧奎数年来在不知情状态下形成的言行举止、反应模式,都让她的"无知"显得无比真实。 与同期其他案件对比更能说明问题。在"中共台湾省工委案"中,部分家属因知情不报而同获重刑,而王碧奎的"无知"反而成了她的护身符。 更具讽刺意味的是,国民党情报系统内部甚至流传着这样一种观点:王碧奎的平凡恰恰证明她的清白——毕竟"哪个间谍会让妻子如此脱离行动?"这种思维定式,最终成了她最好的保护色。 王碧奎的遭遇,折射出乱世中女性独特的生存策略。她不像郑苹如那样主动深入险境,也不像江姐那般正面抗争,而是以传统妇女的隐忍姿态,在男性主导的谍战世界中找到了自己的生存缝隙。 这种选择,与当时台湾社会对"官太太"的刻板印象不无关系——很多人都低估了一个家庭妇女的观察力与韧性。 值得玩味的是,王碧奎晚年对往事始终保持沉默。这种终身的"不知情",或许是她对吴石遗志的最终守护。相比之下,当时某些情报人员家属为求自保主动揭发亲人的行为,更反衬出王碧奎选择的艰难与可贵。 吴石的隔离式保护,虽然保全了妻子的性命,却也造成了另一种遗憾:至死未能与妻子真正分享理想的重压。这种孤独,是许多潜伏者共同的悲剧。正如后来解密的资料显示,吴石在遗书中流露出对妻子的深深愧疚,这种愧疚不仅源于牵连之责,更源于长期的精神隔离。 但从历史结果来看,这种保护又是必要的成功。王碧奎最终熬过囹圄之苦,见证了子女的成长,而吴石的秘密直至多年后才完全揭晓。这种"延迟的真相",或许正是那个特殊年代许多革命家庭无奈的生存智慧。 王碧奎的故事,远非简单的"英雄遗孀"叙事所能概括。她的"无知",可能是一种看穿全局后的主动选择;她的泪水,既是恐惧的宣泄,也是对命运无奈的控诉。 在谍影重重的年代,保持"无知"有时需要比直面真相更大的勇气。这段往事提醒我们:历史中的沉默者,未必真是旁观者;她们或许早已在暗夜中,用另一种方式参与了历史的书写。 透过王碧奎的遭遇,我们看到的不仅是一个特殊家庭的悲欢离合,更是一个时代的侧影。在那个理想与信仰交织的年代,每个人都有自己坚守的方式,而王碧奎用她的"无知",书写了一段独特的历史印记。 这种隐藏在历史细节中的智慧,或许正是今天我们重新审视这段往事时,最应该珍视的精神遗产。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。