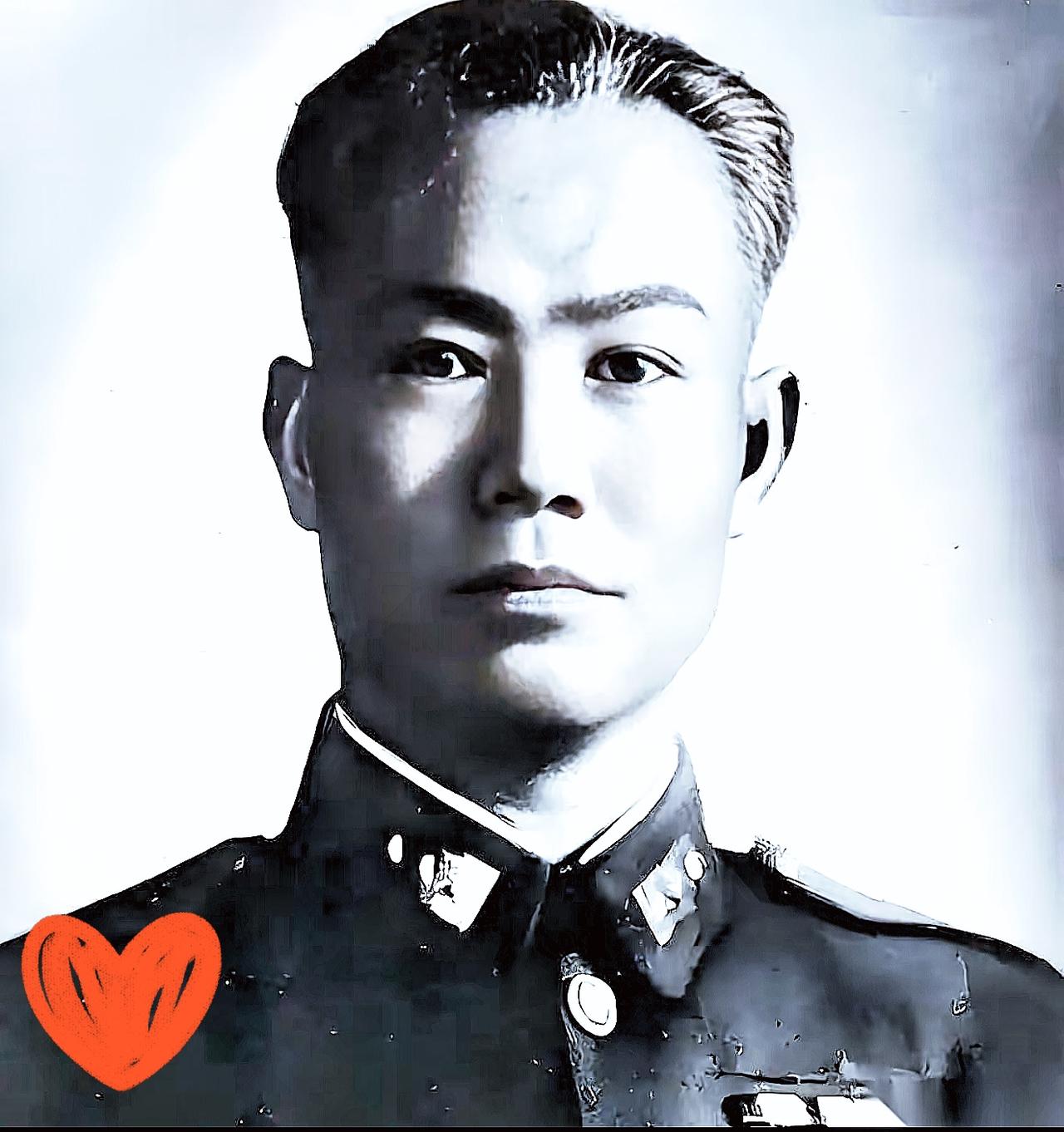

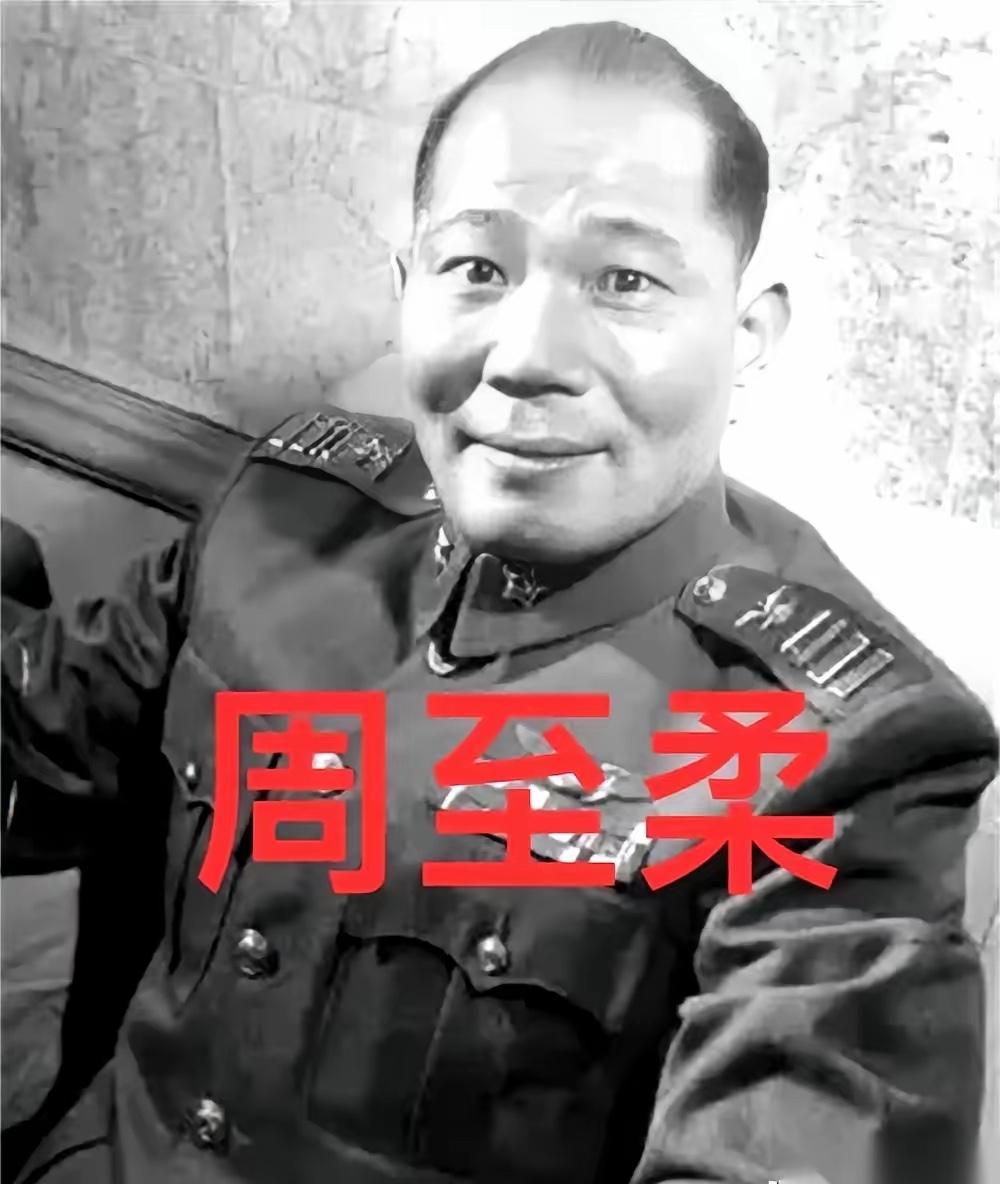

枪响了,吴石倒了。 围观的人里,有个叫陈诚的,面无表情,一句话没说。 像个冷血的旁观者。 可背地里呢? 你可能压根不知道,吴石这一倒,背后藏着多大的分量。他不是普通的牺牲者,是潜伏在国民党核心层的“密使一号”,是拿命给解放事业递情报的人。早在抗日战争时期,吴石就已是国民党军中的少将参谋,熟读兵书、精通战略,连蒋介石都曾召见他讨论军事部署,这样的人,本该在国民党里前途无量,可他偏要选一条最难走的路——因为看透了国民党的腐败,认定只有共产党能救中国,悄悄成了地下工作者。 1949年,国民党节节败退,吴石被调往台湾任“国防部参谋次长”,官至中将,手握台湾及东南沿海的军事部署核心情报。就是在这个位置上,他冒着灭门风险,把一份份标着“绝密”的兵力分布图、防御计划,通过秘密渠道送回大陆,这些情报直接帮解放军摸清了台湾的军事布防,为后续的解放准备打下了基础。可也正因如此,他的身份很快暴露,1950年6月10日,被国民党当局公开处决在台北马场町,牺牲时才56岁。 再看陈诚,当时他是国民党“台湾省政府主席”,手握台湾的军政大权,是蒋介石最信任的嫡系之一。围观处决时,他站在人群里,脸上没半点波澜,仿佛眼前死的只是个陌生人。但你真以为他是冷血?他心里比谁都清楚,吴石的价值有多高,也比谁都明白,这场处决背后,藏着国民党内部多少心惊胆战。 陈诚和吴石,其实早就打过交道。抗日战争时期,两人都在第九战区任职,陈诚是战区司令长官,吴石是参谋处长,一起制定过对日作战计划,陈诚很清楚吴石的能力——这个人脑子清楚、眼光毒辣,只要他认准的事,十头牛都拉不回来。后来吴石选择潜伏,陈诚未必没有察觉过蛛丝马迹,但他始终没吭声,不是因为同情,而是有自己的盘算。 当时的国民党内部,派系斗争比战场厮杀还狠。陈诚虽然得蒋介石信任,但周围全是竞争对手,尤其是以蒋经国为首的势力,一直想削弱他的权力。吴石案爆发后,蒋经国借着“抓共谍”的名义大肆排查,不少和陈诚有过交集的人都被牵连。陈诚心里清楚,这时候他要是表现出半点异样,轻则丢权,重则可能被安上“通共”的嫌疑,所以他只能装冷漠,用“无动于衷”当保护色,既撇清关系,也稳住自己的位置。 可他的“背地里”,远不止这点小心思。吴石被处决后,国民党当局想把他钉成“叛徒”,在报纸上大肆抹黑,说他“卖主求荣”。陈诚当时手握舆论话语权,却没跟着一起落井下石,甚至悄悄让人压下了一些过于夸张的抹黑报道。不是他良心发现,而是他知道吴石的为人——吴石一生清廉,连家人都跟着过苦日子,从来没为自己谋过私利,这样的人,说他“贪财叛国”,根本站不住脚。陈诚不想在历史上留下“诬陷忠良”的骂名,更不想让外界觉得国民党连个正直的人都容不下,毕竟那时候他还想稳住台湾的人心。 还有件事少有人提,吴石牺牲后,他的家人被国民党当局监视,生活困顿。陈诚虽然没明着帮忙,但暗中默许手下给吴家透了几次消息,让他们避开了进一步的迫害。这不是他同情吴石,而是作为一个政客的权衡——他知道吴石的牺牲是“信念之争”,不是个人恩怨,赶尽杀绝不仅会遭人唾弃,还可能激起更多人对国民党的不满,与其结仇,不如留一丝余地。 说到底,陈诚的“面无表情”和“背地里”,从来不是冷血,也不是善良,而是国民党政客最典型的生存法则——一切以利益和权力为中心。他不会为了一个“对手阵营”的吴石冒险,也不会为了迎合派系而彻底丢掉底线,所有的行为,都是为了保住自己在国民党体系里的位置,守住手里的权力。 而吴石的倒下,和陈诚的“旁观”,恰恰照出了两种选择的重量。吴石选了信仰,哪怕粉身碎骨也绝不回头;陈诚选了权力,在派系倾轧里步步为营,成了那个“清醒的利己者”。历史从来不会骗人,吴石虽然牺牲了,却被永远铭记为“红色间谍大师”,成为革命先烈;而陈诚即便权倾一时,留在历史里的,也只是一个在权力棋局里打转的政客形象。 这段历史最让人感慨的,不是谁对谁错,而是让我们看清:有些选择,是用生命写就的信仰;有些冷漠,是权力场里的身不由己。但无论时代怎么变,那些为了理想挺身而出的人,永远会被历史记住。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

用户17xxx86

蒋光头父子都是阴险小人。

用户10xxx34

一朝子一朝朝城,诚里尽藏英雄魂

浮云

北伐时,没有吴石搏命相救,陈诚早就死了!