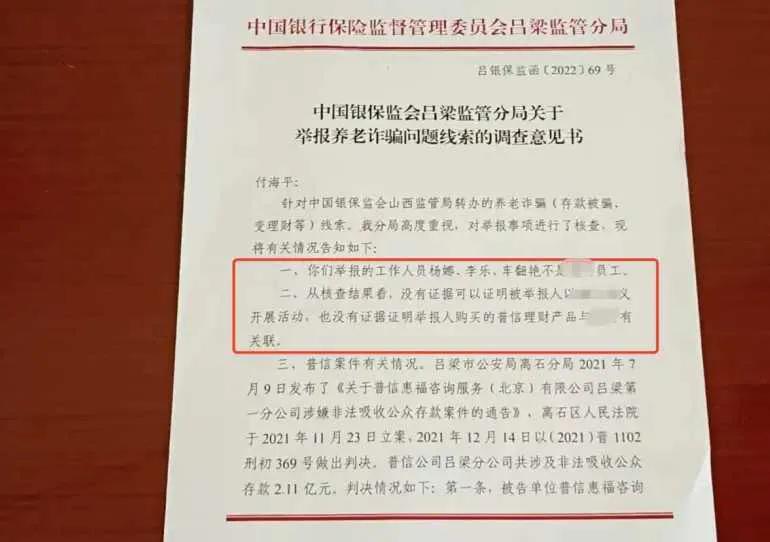

14亿人追问的“实名漏洞”:为啥诈骗虚拟号能逍遥法外? “谁能给14亿人一个合理的解释?”男子拍着桌子质问:咱买机票车票要实名,办电话卡要刷脸,咋电信诈骗的虚拟号就查不到实名? 这话一出来,估计屏幕前不少人都跟着攥紧了拳头。太戳心窝子了!你想啊,咱普通人出门买张火车票,身份证差一位都取不出来;办张手机卡,不仅要刷脸,还得录指纹,连给手机充个话费,后台都能精准定位到咱的消费记录。可偏偏就是这些诈骗分子用的虚拟号,像长了“隐身衣”似的,打着“匿名”的幌子到处骗钱,受害者报警后,警方往往说“虚拟号溯源难”,这落差谁能接受? 我身边就有朋友踩过坑。去年他接到个自称“银行客服”的电话,号码看着跟官方号差不离,对方说他信用卡逾期,要赶紧转钱到“安全账户”。朋友当时慌了神,真就转了两万,等反应过来报警,警方查那个号,发现是个虚拟运营商发的“临时号”,背后绑定的身份信息要么是冒用的,要么是早已失效的,查来查去卡在了源头,最后钱也没追回来。朋友气得直骂:“咱的信息比玻璃还透明,骗子的信息倒比铁还严实,这合理吗?” 其实不是查不到,是中间多了好几层“障眼法”。这些诈骗用的虚拟号,大多来自一些小型虚拟运营商,或者是利用境外平台生成的网络电话。按规定,虚拟运营商发卡也得实名,但有些商家为了赚快钱,压根不认真核验身份,甚至直接售卖“已实名”的空号,买家拿过去就能用,身份信息全是买来的“黑料”。还有些更隐蔽的,用VOIP网络电话伪装成本地号码,信号从境外绕一圈进来,国内警方要溯源,得跨国协调,流程长、难度大,等查到线索,骗子早卷钱跑了。 更让人窝火的是,咱普通人的信息被管得严严实实,是为了安全,可这份“严格”到了骗子这儿,咋就打了折扣?不是说监管不到位,而是有些环节的漏洞,刚好被骗子钻了空子。比如部分虚拟运营商的实名核验系统,只走个形式,上传张模糊的身份证照片就能通过;还有些平台对“号卡二次贩卖”睁一只眼闭一只眼,让实名卡变成了骗子手里的“工具”。说白了,不是技术做不到,是有些环节的责任没压实,给了骗子可乘之机。 这些年,反诈骗力度一直在加大,国家反诈中心APP帮很多人避了坑,警方也破了不少大案,但只要虚拟号的“实名漏洞”还在,骗子就有生存空间。咱老百姓要的不是复杂的解释,是实实在在的安全——既然普通人的信息能管得这么细,那骗子用的号,也该有办法管起来。要么严卡虚拟运营商的准入和核验,要么打通跨境溯源的通道,别让“实名”只针对老实人,却成了骗子的“保护伞”。 说到底,14亿人的追问,问的不只是一个技术问题,更是一份对“公平安全”的期待。咱的信息安全,不该是“选择性”的,既要管住普通人的规范,更要堵住骗子的漏洞,这样才能真真切切让人安心。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。