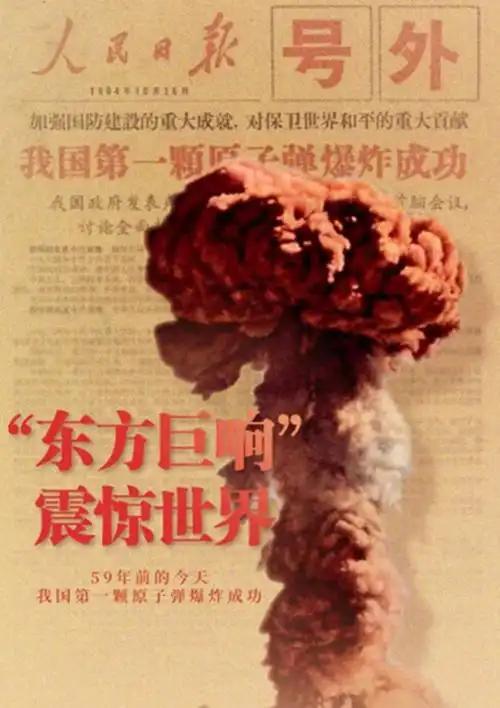

不可思议!被中国用核武器轰炸45次的罗布泊,现在竟然变成这样!我国的第一颗原子弹的成功爆炸在罗布泊爆炸,但是谁能想到原子弹的成功爆炸整整做了45次的核试验,而更让人没想到的是遭到了大量核污染的罗布泊,竟会变成这样?! 先说说核试验留下的痕迹,其实从一开始我国就对核污染防控格外上心。每次核试验前,科研人员都会提前划定安全区域,对周边环境做详细监测,试验后还会持续跟踪辐射值变化。 现在罗布泊核心试验区周围,已经建起了完善的防护设施,经过多年自然衰减和人工治理,土壤里的辐射剂量早就降到了安全标准以内,甚至比一些天然辐射较高的地区还要低。 之前有科考队深入罗布泊腹地,在距离核试验爆心不远的地方,发现了梭梭、红柳等耐旱植物的踪迹,这些植物的根系还能吸收土壤里微量的放射性物质,相当于给土地做了一次“自然净化”。 除了生态在慢慢恢复,罗布泊底下还藏着一个“宝藏”——钾盐。 我国是农业大国,对钾肥的需求量极大,以前大部分钾肥都得从国外进口,而罗布泊的钾盐储量高达2.5亿吨,能满足全国近百年的钾肥需求。 从2000年开始,我国就在罗布泊启动了钾盐开发项目,如今这里已经建成了世界上最大的硫酸钾生产基地,每年能产出160万吨硫酸钾,不仅让我国摆脱了对进口钾肥的依赖,还能出口到国外。 在开发钾盐的过程中,工作人员还意外发现,罗布泊的地下卤水经过处理后,能形成一个个人工盐湖,这些盐湖在阳光的照射下,会呈现出蓝、绿、黄等不同颜色,成了戈壁滩上一道独特的风景线,甚至吸引了不少摄影爱好者前来打卡。 以前的罗布泊,因为缺水被称为“死亡之海”,可现在这里不仅有了人工盐湖,还修建了水库和输水管道。 为了保障钾盐生产和工作人员的生活用水,我国从昆仑山引来冰川融水,在罗布泊边缘修建了大西海子水库,水库的蓄水量能达到1.6亿立方米,不仅能满足生产生活需求,还能滋养周边的植被。 现在沿着水库周边,已经形成了一片小小的绿洲,偶尔还能看到野兔、狐狸等野生动物出没,这些动物的出现,也从侧面证明了罗布泊的生态环境在不断改善。 除了钾盐开发,罗布泊还成了科研和科普的重要基地。 我国在罗布泊建立了核试验遗址纪念馆,馆里陈列着当年核试验时使用的仪器、照片和实物,每年都会有不少学生和科研人员来这里参观学习,了解我国核工业发展的历程。 科研人员还会定期到罗布泊进行地质、气候、生态等方面的研究,这里独特的地理环境和气候条件,为研究全球气候变化、干旱区生态恢复等课题提供了宝贵的样本。 以前提到罗布泊,人们总会想到荒凉和危险,可现在这里已经通了公路,还建了简易机场,虽然交通不如城市便利,但已经能满足生产、科研和旅游的基本需求。 在钾盐生产基地,有近万名工作人员常年驻守在这里,他们在这里工作、生活,还建起了学校、医院、超市等配套设施,让这片曾经的“生命禁区”有了烟火气。 可能有人会问,经过45次核试验,罗布泊真的安全吗? 其实早在2011年,我国就对罗布泊核试验区域的环境进行过全面评估,评估结果显示,除了核试验爆心周围极小的区域外,其他地区的辐射水平都在安全范围内,不会对人体健康和生态环境造成影响。 而且随着时间的推移,土壤和水体中的放射性物质还在不断衰减,现在的罗布泊,已经和普通的戈壁滩没什么两样,甚至因为钾盐开发和生态治理,变得比以前更有生机。 谁能想到,几十年前那个见证我国核工业崛起的“圣地”,如今会变成集资源开发、科研科普、生态保护于一体的地方。 罗布泊的变化,不仅体现了我国在核污染治理和生态恢复方面的技术实力,更展现了我国在发展过程中兼顾资源开发和环境保护的理念。 从“死亡之海”到“希望之地”,罗布泊的蜕变,是我国科技进步和生态治理的生动写照。 未来的罗布泊,还会继续发挥它的价值,在保障国家粮食安全(钾肥生产)、推动科研事业发展、保护干旱区生态环境等方面,做出更大的贡献。 现在再提起罗布泊,人们脑海里浮现的,不再是核试验留下的荒芜,而是戈壁滩上那片五颜六色的人工盐湖,是忙碌的钾盐生产基地,是不断恢复的生态绿洲,是我国核工业发展的辉煌历史,更是充满希望的未来。