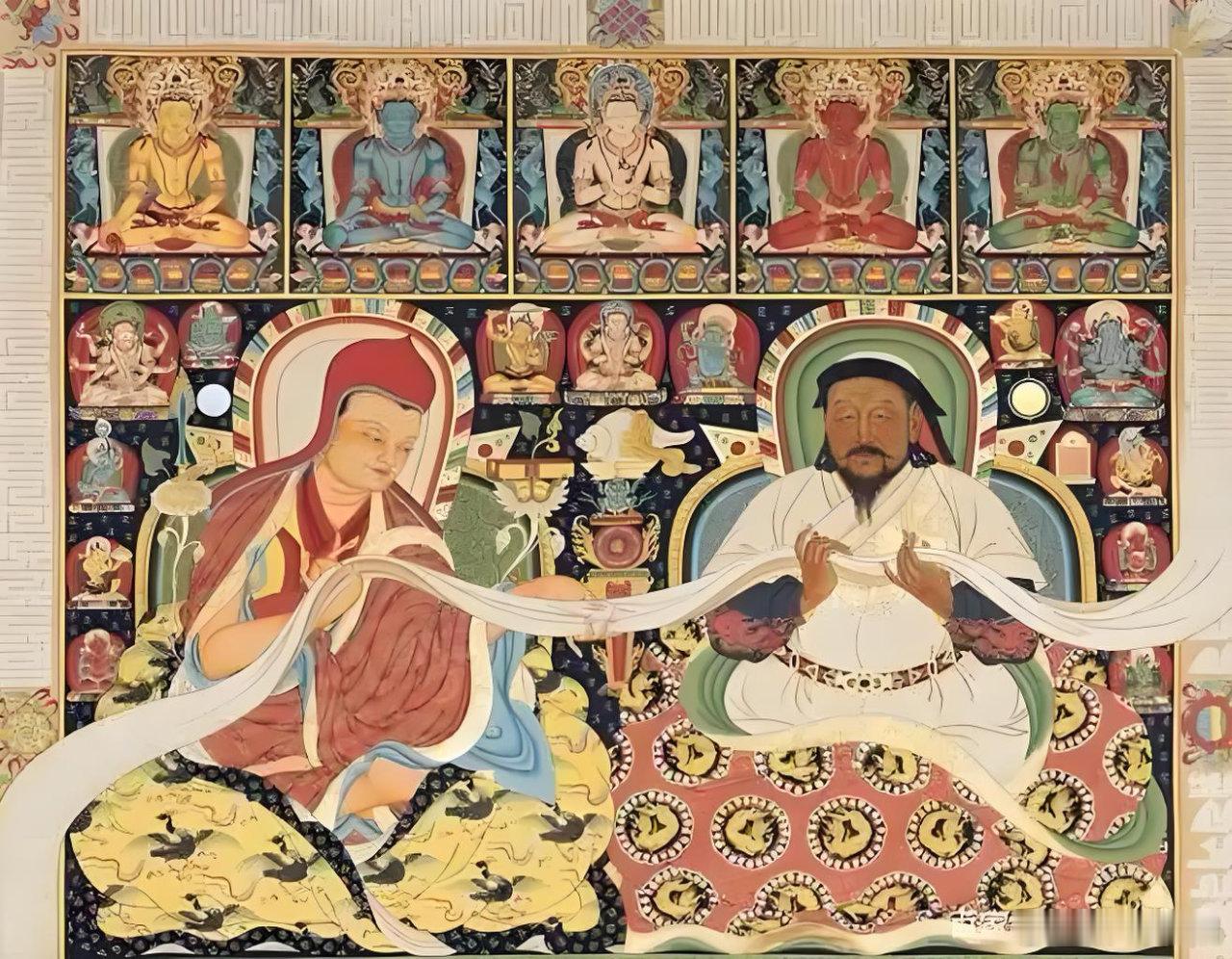

萨迦班智达和八思巴弘法利生。

八思巴(1235—1280),藏传佛教萨迦派第五代祖师,他出生于三世纪初西藏款氏家族,是萨迦派第四祖萨迦班智达的侄子,他自幼从伯父学法,且能略通其义,所以藏族人称他“八思巴”(即“圣者”)。长大后通学五明,15岁时,声誉已传播到蒙古汗廷中。

元朝建立后,八思巴得到元朝统治者极大崇重,当时佛教与道教为争夺蒙古汗廷的信任,引起了一场激烈的论战,1258年,八思巴在忽必烈面前与道教首领辩论,并驳倒对方,于是在1260年忽必烈封他为国师,并授以玉印。1269年又升号“帝师”、“大宝法王”,忽必烈亲自从他受戒,皇宫贵戚纷纷皈依。同年,他还完成了以藏文字为基础的蒙古新字(后人称八思巴文)的创制。他圆寂后,忽必烈辍朝致哀,并亲赐“皇天之下,一人之上,宜文辅政,大圣至德,普觉真智,佑国如意,大宝法王,西天佛子,大元帝师”谥号。

1247年13岁时,八思巴随伯父参加了具有重大历史意义的凉州会谈。1253年,他作为萨迦派宗主身份又独自与元世祖忽必烈会晤于六盘山。他效伯父之高瞻远瞩,与蒙古汗廷积极合作,终于使西藏免于战祸,顺利地归附了元朝政权,实现了祖国统一大业。他的这一历史功绩将千古不灭,永留青史。

藏传佛教承续了西夏、元、明三代的发展态势,于清朝统治下的多民族百姓中间得到了更广泛和深入的传播,实现了进一步的中国化。而乾隆皇帝乐以菩萨皇帝视世,对藏传佛教于清朝版图内的传播和发展做了很多政治干预,如制定“金瓶掣签”制度等,以加强对藏传佛教的管理,推动了藏传佛教中国化的进程。

佛教自吐蕃时期传入雪域高原,已经接触到汉传佛教,自此便开始了“中国化”的历程。又历经西夏、元、明、清时期的汉藏佛教融合,形成了传承至今、有别于印度佛教的藏传佛教之独特风貌。可以说,藏传佛教是中国佛教重要的组成部分。