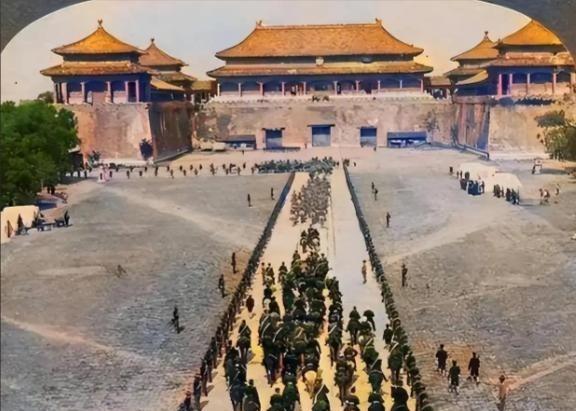

日本人为啥没抢故宫的文物?千万不要美化任何侵略者,故宫的文物能够留到现在,纯粹是因为当年故宫的工作人员干了一件非常疯狂的事! 1933年,日军坦克碾过山海关,北平城外炮声隆隆,空气里一股硝烟味儿直往鼻子里钻。紫禁城里,那些金灿灿的瓷器、墨宝千重的书画,本该是我们民族的命根子,眼瞅着就要落入豺狼手里。可奇怪的是,八年占领期过去,故宫宝贝几乎完好无损。日军为什么没下黑手? 1933年1月31日,山海关一丢,北平就成了孤城。国民党当局一看形势不对,华北守不住了,故宫理事会立马开会商量。院长易培基带头,联合马衡、庄尚严这些专家,认定留着文物就是等死。日军在东北已抢了多少古董,伪满洲国图书馆博物馆都成他们的仓库了。北平若陷,后果谁敢想?于是,决定分批运精品南下,先保住核心。2月7日,第一批两千多箱文物出发,包括清明上河图、宋元书画、青铜器和瓷器,总共一万三千多箱。打包时时间紧,永乐大典散页直接塞麻袋,箱子上只标“图书”或“瓷器”,连押运兵都不知道里面啥宝贝。五批运完,到5月23日结束,经津浦线火车到浦口,再换船到上海,存租界仓库。整个过程保密到家,免得情报走漏。 这还没完。1937年7月7日卢沟桥事变,日军大举进攻,北平形势更糟。文物队伍赶紧分三路西迁:南路走长江到汉口,中路火车到西安,北路沿陇海线到宝鸡,然后全汇四川,藏峨眉山、乐山和巴县。负责人有庄尚严、欧阳道达、马衡这些专家,带着箱子穿越战区。条件苦,火车颠簸,轮船摇晃,途中空袭洪水翻车不断。箱子从一万三千多增到近两万,还包括其他机构藏品。护送的吴瀛、俞同奎这些人,不分昼夜守着,拒绝补贴,就为让文物完整。行程两万多公里,历时多年,损毁寥寥,这在战乱中是奇迹。 北平留下的百万多件普通文物和建筑部件,也没闲着。1937年7月城破,日军进驻,140名员工组保卫队,24小时巡逻,盯着每块砖瓦。1943年,日军要铜缸充军需,清点277件,只交54件破的,藏起两尊铜炮,还编话说其余早熔了。日伪来查,员工拿账本堵,寸步不让。参观时表面配合,实际死盯不许乱动。这些侵略者野心大得很,在别处抢得手软,可故宫这儿,他们算计来算计去,没敢明抢。 为啥日军没抢成?我们得说实话,不是他们大发慈悲。侵略者本性就是掠夺,东北热河文物丢了多少?他们顾忌的是成本高,故宫在中国人心目中地位重,公开抢会惹全国众怒,坏了伪政权,还丢国际脸面。日本当时打中日亲善牌,抢等于自打脸。中国人提前布局,死守到底,才让文物没全丢。南迁不是一时冲动,而是基于敌强我弱、抗战持久的判断。1933年山海关陷落后,国民党政府觉得北平守不住,文物留在原地只有毁的风险,所以组织迁移。理事会和易培基他们讨论,决定分批运走,避免一锅端。 南迁后,在上海南京没多久,八一三事变,南京危急,又紧急西移。三路负责人带着箱子过战区,条件差,遇轰炸躲山洞,洪水来捞箱子,翻车重装。到四川,分散存峨眉乐山巴县,建临时库房防潮防虫。留守北平员工维持博物院运转,接待参观,但暗地保护剩余文物。日人集团和伪政府来时,表面配合,实际不让动真格。铜缸事件就是例子,只给次品,珍贵藏起来。日军搜查多次,没得逞,是因为员工账目详尽,口径一致。这些显示,侵略者野心大,但中国人抵抗顽强。 梁廷炜这样的护运者,14年迁徙,家人跟着颠沛,就信人走了东西不能丢。整个南迁创造文物保护奇迹,近百万件东西,几乎无损,靠的就是这帮人的拼劲。战后,日本投降,文物从四川各地先集重庆,再水陆东归南京。1946年集中,1947年12月全部运回,存朝天宫库房。 1948年底到1949年初,其中2972箱运台湾,剩下一万多箱1951年后陆续回北京故宫。易培基早逝重庆,梁廷炜1947年随箱北返,继续工作到老。这段历史告诉我们,文化命脉不是天上掉的,得靠一代代中国人用行动守住。