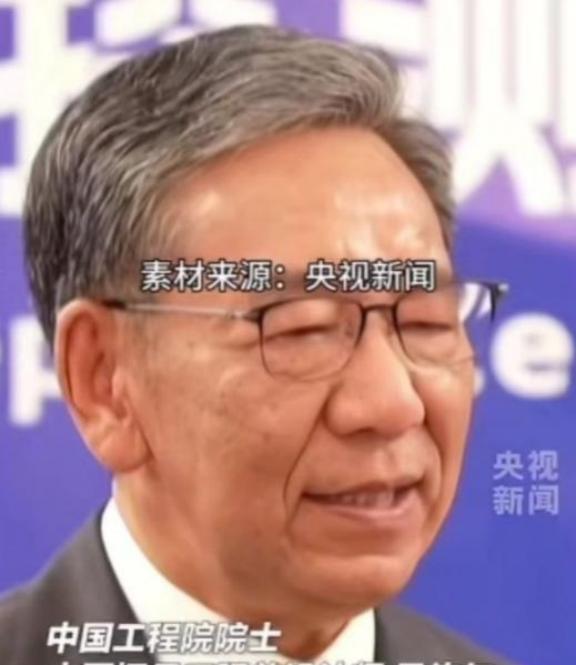

我们肯定是在月球发现了什么东西,现在已经不满足地球内的对手了,前脚才说东风快递能覆盖全球,后脚就来了个更狠的,在第三届深空探测国际会议上,探月工程总设计师透了底,要对一颗小行星搞动能撞击! 月球背面那片未知土壤里,肯定藏着些宝贝,让我们航天人眼睛亮堂堂。东风导弹刚秀完全球投送的硬实力,深空大门就砰的一声推开。合肥会议上,吴伟仁院士一语道破天机:要撞一颗小行星。这“快递”升级版,能否真把宇宙威胁挡门外? 中国航天这几年走得稳当,从近地到月球,一步步铺开大局。想想看,上世纪五十年代起步时,那会儿运载火箭刚点亮戈壁夜空,现在已能稳稳抓取月球样本。嫦娥工程就是活例子,2007年嫦娥一号上天,传回月面全图;2013年嫦娥三号落虹湾,玉兔车在上面转悠;2020年嫦娥五号带回近两公斤土样;今年5月嫦娥六号又从月背挖了1935克宝贝。这些样本不光是石头,是太阳系的线索,帮我们搞清行星怎么形成的。 月球探测干成这样,航天人自然不满足于地球家门口。东风系列导弹覆盖全球,那叫一个准狠,威慑力满分。可宇宙里头,小行星才是真麻烦货。直径几百米的一撞,够喝一壶的,能搅乱气候,砸出核爆级坑。中国人看问题,向来长远。第三届深空探测天都国际会议上,就把这事儿摊开了说。 会议在安徽合肥办,9月4到5日,来了上百位中外专家。吴伟仁院士是中国探月工程总设计师,也是深空探测实验室首席科学家。他在会上讲,中国正规划小行星动能撞击演示验证任务。这不是拍脑门想出来的,是基于实打实的技术积累。目标是一颗直径约210米的小行星,轨道周期7.6年,离地球不远不近,正好练手。 为啥要撞?小行星撞地球的概率低,但一出事儿就是灭顶之灾。联合国都把它列成人类二十大威胁之一。今年9月3日,就有一颗2025 QD8小行星在21万公里外擦肩而过,够惊心。国际上,美国的DART任务2022年撞了Dimorphos,证明动能撞击能改轨道。中国这回要走全链条,探测加撞击,验证防御方案的可行性。 任务分两步,第一步探测。发射探测器上去,近距离量形状、质量、表面结构。得知道它转多快,有啥成分,这样撞击才有准头。第二步就是撞击器上阵,以高速砸过去,改它轨道偏差。整个过程,误差控制在米级,数据全靠国产系统回传。吴伟仁院士强调,这套体系从监测到干预,全自主可控,不靠别人。 说起自主,航天人这几年憋足了劲。传感器、推进系统、导航算法,全是中国货。深空通信抗辐射,数据处理稳如老狗。国际合作不总是靠谱,咱自己掌握核心,才是硬道理。这任务不光防风险,还能挖科学宝。小行星是太阳系化石,研究它,等于翻开行星家谱。撞击数据还能校准动力学模型,提高轨道预测准度。 中国方案亮在哪儿?跟国际比,咱不光撞,还建全套防御手册。探测阶段,高清影像、成分分析,一网打尽。撞击后,联合监测评估效果。这叫多技术协同,靠谱。吴伟仁院士在会上还发了合作倡议,向全球伙伴喊话:数据共享,一起防小行星,守护地球家园。中国航天,向来不藏私,科技强国就得担责任。 这事儿搁谁身上都得掂量。深空任务,距离亿万公里,温度差大,辐射猛,通信时延长。导航得精,撞击角度速度时间卡死,否则白搭。地面模拟上千次,确保参数对头。风险管理、系统整合,全是真刀真枪。中国从月球起步,到火星落轮子,现在直奔小行星,航天能力延展得飞起。 战略上看,这标志中国深空探测新阶段。过去是探月火星,现在加行星防御。概率低的风险,一旦来就是全球灾难。中国率先干,既秀技术自信,也为人类探路。国际话语权水涨船高,合作机制跟着建。想想东风快递覆盖全球的底气,现在深空版更狠,宇宙对手也得掂量。 小行星防御不是科幻,是实打实的国家行动。吴伟仁院士的报告,系统讲了探测、防御、资源开发构想。未来,资源利用也能上议程,小行星上金属矿多,够挖的。但眼下,重点是防。2027年前后执行,这时间节点卡得准,技术成熟了就上。 而这项任务干成,全球行星防御模型就优化了。数据共享机制建起,国际伙伴拉进来,一起盯轨道异常。中国航天常态化深空时代,就这么开启。