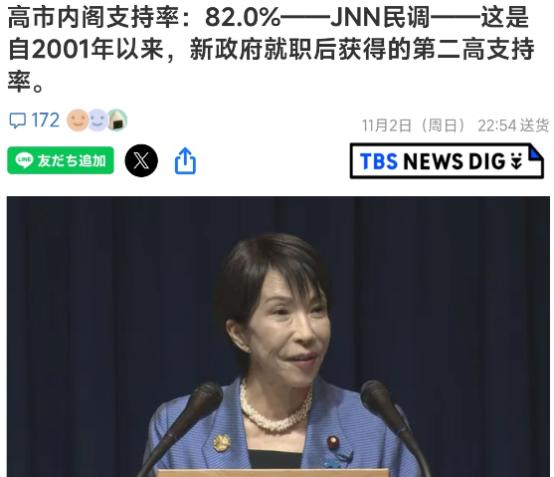

日本首相高市早苗10月31日接受媒体采访时表示,在中日会晤中,她就钓鱼岛、日本公民拘留、香港、南海和维吾尔人问题向中方提出了“严重关切”。 自2014年达成四点共识以来,中日双方在钓鱼岛问题上保持着"冲突管控"的基本框架,但2025年的博弈态势已发生根本性转变:中国海警船实现全年216天常态化巡航,日均14小时的执法强度构建起对争议海域的实际控制体系。 8月"三加丸"号渔船三次强闯12海里线的挑衅事件中,中国万吨级海警2501舰以76毫米主炮转向锁定、无人机群立体布控的战术组合,仅用17分钟即迫使日方船只撤退,这种"硬实力展示+软性克制"的处置模式,既维护了主权尊严,又避免了军事冲突升级。 值得注意的是,日方船只搭载的水文探测仪可实时回传海底地形数据,其军事侦察意图昭然若揭,而美国《美日安保条约》的隐形背书更让这场博弈增添了战略博弈色彩。 高市早苗提及的"维吾尔人问题",本质上是西方话语体系下的"人权叙事"翻版,中国外交部以铁证驳斥:新疆维吾尔族人口从1953年的454万增至2020年的1162万,宗教场所数量超过2.4万座,2019-2023年连续五年未发生暴恐事件。 而香港问题上的"一国两制"争议,日本政客刻意回避自身对殖民历史的模糊态度——1995年村山富市"殖民与侵略"的道歉传统,在2025年石破茂内阁已断裂。 这种"选择性叙事"背后,是日本试图通过人权议题制造国际舆论压力,转移其国内经济衰退、人口老龄化的结构性矛盾。 日本对南海问题的关切,实则是其"印太战略"的延伸,2025年日本防卫省报告显示,中国舰艇在琉球群岛周边航行次数同比激增三倍,而日方炒作"中国威胁论"的同时,却回避自身对琉球群岛的历史管辖争议——国际法从未明确承认日本对琉球的主权。 公民拘留问题则涉及经济利益博弈:日本对华水产品出口同比下滑40%,渔民群体向政府施压,高市借机提出"严重关切",实为安抚国内产业界,这种"经济问题政治化"的手法,与美国对华贸易战如出一辙。 高市早苗的"又拉又打"策略,折射出日本对华政策的深层困境:既依赖中国市场,又试图通过修宪扩军、强化美日同盟来平衡中国崛起。 这种"经济上合作、政治上对抗"的双轨思维,本质上是冷战思维的复辟。 中日关系要实现实质性突破,需构建基于四个政治文件的"新共识":在主权问题上坚持原则,在经贸合作上深化互利,在人文交流上扩大民间纽带。 唯有如此,才能真正实现"战略互惠关系"的内涵式发展,而非停留于外交辞令的表面文章。 历史经验表明,中日关系的稳定与否,关乎亚太乃至全球格局,当高市早苗在APEC峰会上玩弄"台湾牌"时,中国以"三个严重"警告划清红线;当日本防卫省炒作"中国军事威胁"时,中国以福建舰电磁弹射测试展现创新实力。 这种"硬实力+软智慧"的组合,才是维护国家利益、推动地区和平的正道,中日关系的未来,不在于谁在舆论战中占上风,而在于能否超越零和思维,构建真正意义上的命运共同体。 这种重构,需要政治家的智慧,更需要民间社会的参与,最终实现从"博弈"到"共生"的质变。