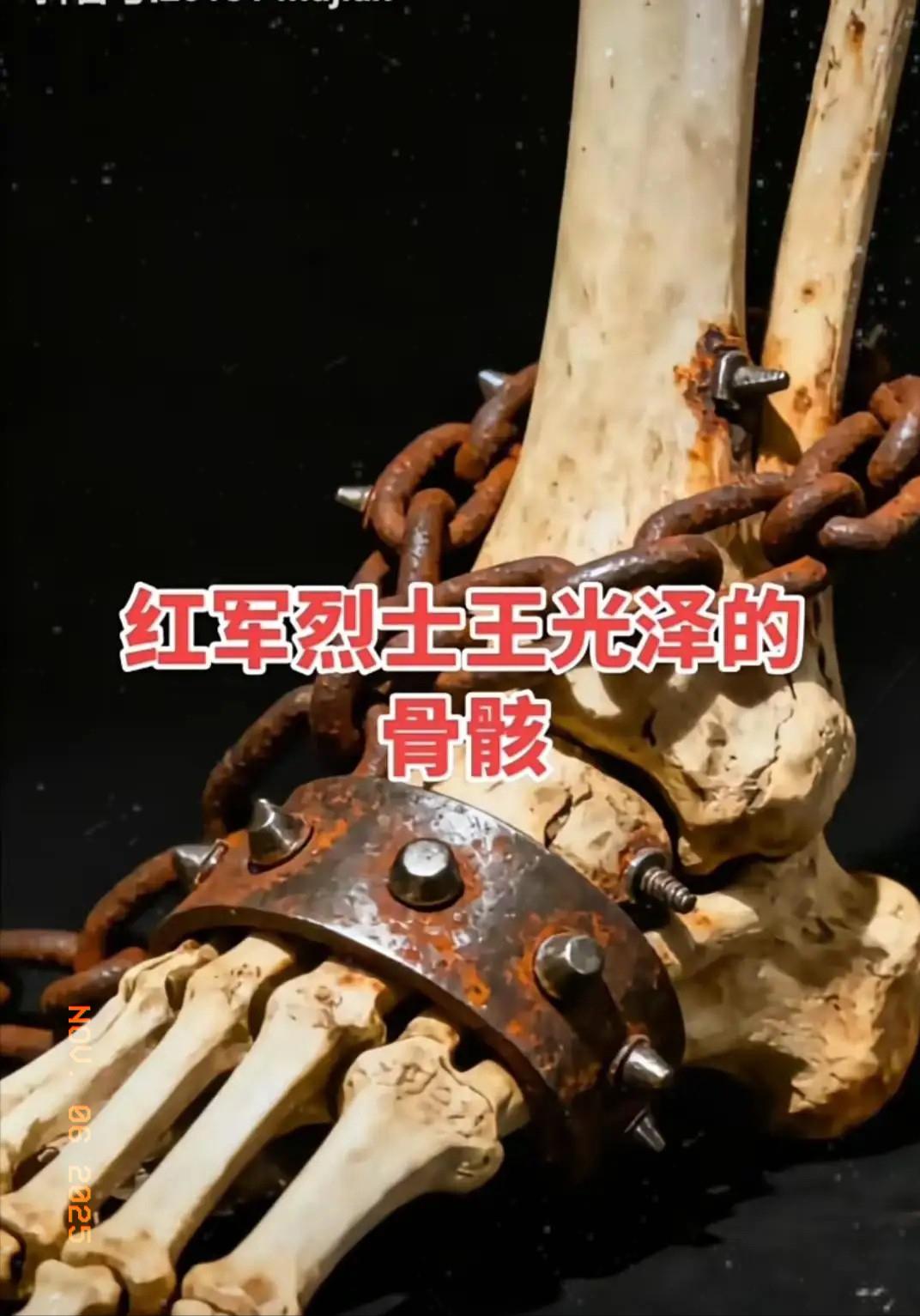

1982年重庆施工时挖出一具骸骨,脚踝拴着0.65公斤(3斤)镣铐,还钉着四颗铆钉。 后来证实是红军师长王光泽,被俘后受尽酷刑,始终没泄露党的秘密,牺牲时只有31岁。 1982年重庆邬家坡施工队一锄头下去,触到硬物——一具骸骨脚踝套着0.65公斤的镣铐,铆钉深深嵌进骨缝。 经考证,这是失踪48年的红军黔东独立师师长王光泽。 中国军网记载,当年8月红六军团西征为中央红军探路,会师后王光泽受命任黔东独立师师长,留守黔东特区。这个师700多人,任务是“牵住湘川黔三省敌军”,为主力红军开辟湘西根据地铺路。 这绝非简单的“断后”,而是主动担当“靶心”。王光泽能担此重任,源于其扎实的军事素养与革命资历——他出身贵州思南农家,早年参与农民运动,1927年加入中国共产党,在湘鄂西根据地历任连长、营长,多次带领部队以少胜多,尤其擅长山地游击作战,这也是组织选中他留守黔东的关键原因。 王光泽把“靶心”作用发挥到了极致,14天内打20多仗,故意袭击敌军薄弱据点,硬生生把湘军王东原部、川军达凤岗旅的注意力全吸引到黔东。 他制定“避实击虚、扰敌后方”战术,派小股部队夜袭川军粮库,迫使达凤岗分兵回防;又在甘溪设伏,击溃湘军一个营,缴获的弹药全部用于后续作战。 主力红军趁机顺利进入湘西,他却把5000多敌军引到了梵净山区。护国寺一战尤为惨烈,他将部队分为三路,自己亲率中路掩护重伤员突围,卫生员、炊事员全上了战场,三天激战后,700人的队伍只剩不足200人,政委段苏权左腿被子弹打穿,团长秦贞权牺牲、龙云被俘,王光泽带着残部向四川秀山方向转移时,因叛徒出卖陷入重围。 被俘后的遭遇,更能彰显其意志之坚,川军旅长田冠伍起初意图“招降”,以三天两宴、银元金条利诱,王光泽却借机宣讲抗日主张,劝说其联共。 利诱无效便施酷刑,20多天内老虎凳、辣椒水轮番上阵,脚踝被钉上镣铐限制行动,始终未泄露一句部队机密。1934年12月21日,蒋介石电令“就地处决”,他被捆在椅子上抬至刑场,牺牲时刚满31岁。 骸骨发掘后的考证过程,藏着冷门细节。当地老人回忆,行刑后村民吴荣友冒着风险将其埋在邬家坡树下,没立碑只做了记号。 1982年骸骨出土时,镣铐仍套在脚踝,骨头上的镣铐压痕和铆钉孔洞清晰可见。这副镣铐后经鉴定为上世纪30年代刑具,现藏于酉阳县历史博物馆,为国家三级文物。 最关键的佐证来自福州军区副司令段苏权——当年负伤的独立师政委,他看到骸骨和史料记载的受刑特征后,当场确认“这是王光泽同志”,还亲手题写了墓碑。 1937年国共合作后,红军才改编为八路军、新四军,王光泽牺牲于1934年,准确身份应为“红军师长”。 王光泽的故事,更值得关注的是“战略牵制”背后的群体逻辑,黔东独立师并非孤军,当年黔东特区有10万农民参与革命,不少人为红军充当向导、藏匿伤员。 吴荣友冒死掩埋遗体,正是这种军民同心的缩影。反言之,若无王光泽部的“舍命牵制”,主力红军开辟湘鄂川黔根据地的难度将呈几何级增长,长征序幕或受影响。 如今回望这具带镣骸骨,它不仅是一位英雄的见证,更是一支偏师战略价值的铁证。革命历史叙述中,大众常聚焦主力部队的辉煌战绩,却易忽略黔东独立师这类“牺牲型部队”。 他们虽无攻克大城市的战功,却以减员90%的代价,为全局胜利奠基。王光泽脚踝的镣铐,锁住个人自由,却锁不住共产党人的战略定力与信仰底气。 这副镣铐后来成为酉阳县历史博物馆的“镇馆展品”之一,每年有上万名游客参观,其中不少是中小学生。 博物馆还专门制作了“铁镣下的信仰”专题展,通过全息投影还原王光泽受刑场景,讲解员会详细介绍他“利诱不屈、酷刑不降”的事迹,让年轻一代直观感受革命先烈的气节。 1983年王光泽遗骨迁葬烈士陵园,段苏权题写的“永垂不朽”四字,凝聚着老战友的敬意。1982年的发掘事件,核心意义在于:让一段被尘土掩埋的牺牲史重见天日,更让世人明晰,革命胜利绝非侥幸,而是无数个王光泽们以镣铐锁不住的信仰拼铸而成。 2014年,王光泽牺牲80周年之际,黔东特区革命根据地纪念馆新馆开放,专门设立“王光泽师长事迹展厅”,展出他当年使用过的望远镜(复制品)、手稿残片等文物。 当地政府还将邬家坡发掘地列为红色教育基地,每年清明都会组织党员干部在此重温入党誓词,王光泽的事迹已成为黔渝地区传承红色基因的重要载体,其“舍身护主力、忠贞守信仰”的精神仍在滋养着后人。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。