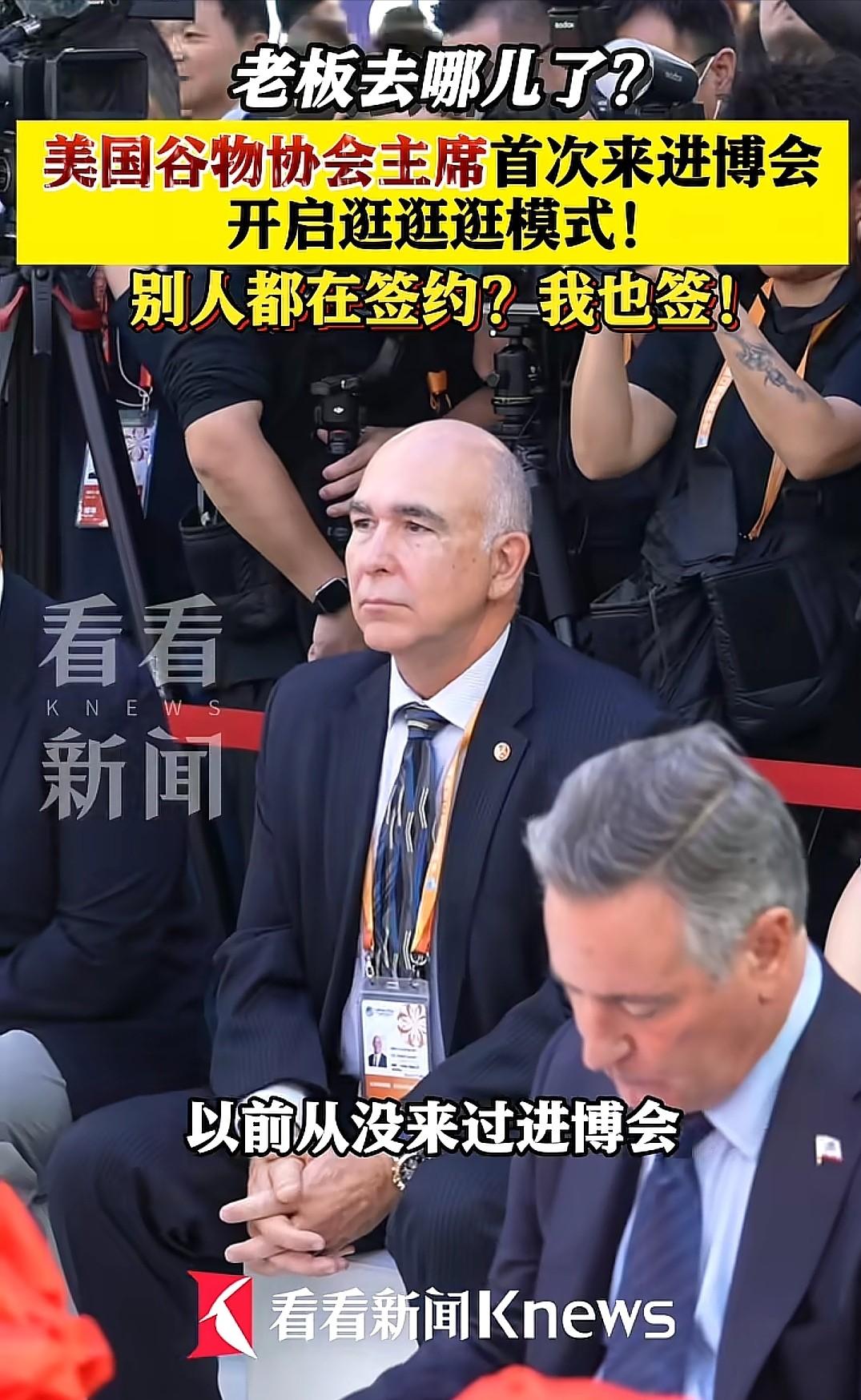

美国谷物协会主席,看到上海进博会后惊呆了,只想签单。 上海进博会的食品农产品展区里,美国谷物协会主席握着中国采购商的手不肯松开,眼神里满是急切。 眼前的景象让他彻底震撼:3500多家全球企业齐聚一堂,洽谈声此起彼伏,订单签约不断,而美国展区的农产品展台前,却远不如巴西、阿根廷展馆热闹。 这位见惯了大场面的行业大佬忍不住感慨:“我们来晚了,也来少了!” 就在他急于补签订单的同时,美国中西部的农场里,堆积如山的大豆还在仓库里蒙尘,农民们正为销路发愁,甚至有人凑不齐收割机的燃油钱。 美国农民的困境早有苗头,北达科他州的农场主斯科特·赫尔曼看着满地的大豆,满心无奈,从今年5月起,中国就没再买过一粒美国大豆,这是近30年来从未有过的情况。 明尼苏达州的种植者盖尔·唐克斯更发愁,当地每3行大豆就有2行销往海外,可今年的新豆订单少得可怜,只能推迟销售避免亏损。 这些农民们勤勤恳恳种庄稼,却没想到会陷入“丰收不增收”的尴尬,而这一切的根源,其实是美国农产品行业一直以来的“老毛病”。 他们早就习惯了“等客上门”的被动模式,靠着期货市场定价,觉得中国作为大客户会主动找上门,根本不用花心思跑市场、找商机。 当美国农民还在守着期货屏幕时,巴西农民已经组团带着样品直奔进博会,不仅提前规划好运输路线,还靠着更具竞争力的价格和稳定的供应,把中国市场的份额抢到了手里。 现在中国进口大豆里,巴西大豆占比超过七成,美国大豆却从曾经的“主力军”降到了两成多,再也不是独大的存在。 中国市场的选择从来都很实在,不看国籍,只看硬实力,采购商们会拿着检测仪器比对大豆的蛋白含量,算着海运成本对比价格,还会考察供应是否稳定。 巴西就是摸准了这个逻辑,一边升级港口物流提高效率,一边保持政策稳定,让中国买家放心下单。 反观美国,不仅大豆价格没优势,关税政策还反复无常,让采购商们不敢签长期合同,今年美国大豆的长期合同量直接下降了三成。 其实不只是大豆,进博会上的各国企业都明白,中国的开放不是口号,而是实实在在的竞争平台,阿根廷刚宣布大豆出口税归零,就拿下了70亿美元的订单,这就是市场的效率。 有意思的是,美国企业其实早就用脚投票了,进博会上美国企业参展规模连续七年第一,雅诗兰黛开幕首日就拿下4.8亿美元订单,耐克还专门在中国设立了创意制作中心。 可在农产品领域,美国却慢了半拍,直到这次谷物协会主席亲眼见到盛况,才急着补短板。 这也说明,进博会不只是一个展会,更是打破信息壁垒、对接全球商机的桥梁,那些抱怨没订单的美国农民,不是没机会,而是被过时的销售模式和信息差挡在了门外。 开放的市场永远不缺机会,缺的是主动抓住机会的勇气,美国大豆的境遇告诉我们,没有永远的“大客户”,只有永远的竞争力,没有坐等的商机,只有主动争取的合作。 进博会彰显的,正是中国市场的活力与包容,这里欢迎每一个有诚意、有实力的参与者,但绝不会等那些守着老观念、不愿改变的人。 机会不是等出来的,是跑出来的;市场不是靠垄断的,是靠诚意赢的,在开放的浪潮里,唯有放下架子、主动对接,才能握住真正的发展机遇。 信源:看看新闻——《一位美国“农民”的进博会奇幻之旅》

![真有这样的吗?图二可能是上海张江地铁站吧[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/593519694046243634.jpg?id=0)