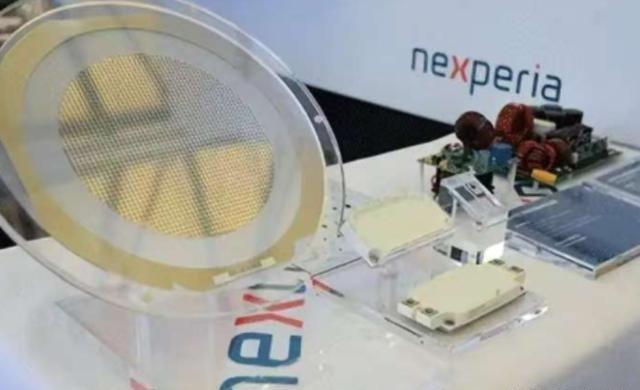

前脚安世半导体刚被人家“明抢”,后脚东山精密就揣着1亿欧元,把法国一家年入10亿欧的汽车巨头给整个端了回来。 11月3日晚间,东山精密发布公告称,其全资子公司DSBJ PTE.LTD已完成对法国GMD集团100%股权的收购与债务重组,交易金额合计约1亿欧元。根据披露口径,本次交易所有先决条件均已满足,相关文件签署完毕,GMD集团自2025年11月1日起纳入东山精密合并报表范围。 1亿欧元收购价的性价比。两组核心数据可佐证:GMD集团2024年营收达10.2亿欧元,1亿欧元收购价相当于以一折获取资产。 更核心的是其技术壁垒——作为法国汽车零部件领域隐形冠军,GMD手握新能源汽车电机铁芯、车载雷达散热组件等23项核心专利,客户涵盖宝马、雷诺等主流车企,仅欧洲市场占有率便达18%。 如此优质的资产之所以低价出售,核心原因在于欧洲制造业的“寒冬困境”。2024年以来,欧盟能源价格同比上涨37%,法国制造业PMI连续8个月低于荣枯线,GMD集团因能源成本激增陷入亏损,2025年上半年负债达1.8亿欧元,不得不寻求收购。 东山精密凭借国内完整的产业链配套,能源成本仅为欧洲同行的1/3,这构成收购的核心底气。 对比安世半导体的案例,更能看出这次收购的战略意义,2023年,荷兰恩智浦以溢价200%的价格强行收购安世半导体,核心原因就是安世掌握着汽车功率半导体的核心技术,而当时国内企业缺乏足够的产业链话语权,只能被动接受。 短短两年,东山精密能主动收购欧洲巨头,背后是中国新能源汽车产业的全面崛起——2025年1-10月,中国新能源汽车出口量占全球58%,产业链话语权已今非昔比。 收购完成并不意味着万事大吉,当年吉利收购沃尔沃时,市场曾预期技术快速获取,最终却发现核心专利仍被锁定。 东山精密已提前布局,在收购协议中明确约定,GMD集团23项核心专利全部无偿授权使用,同时要求保留80%研发团队,并在法国设立联合研发中心专攻车载芯片散热技术,这种“技术绑定”比单纯股权收购更关键。 从地缘政治视角看,这次收购更是一次巧妙的“破局”。当前欧盟正推动《芯片与科学法案》,试图构建独立的汽车产业链,对中企收购高科技资产设置重重壁垒。 但东山精密通过新加坡子公司作为收购主体,利用欧盟与新加坡的自贸协定规避审查,同时承诺未来3年不裁员并追加1亿欧元投资,获得了法国当地政府的支持,这种“曲线救国”的操作,堪称跨境收购的教科书。 汽车产业与军工存在“同源共生”属性,这一关联值得关注。GMD集团的电机铁芯技术可直接应用于装甲车驱动系统,车载雷达散热组件能为军用雷达小型化提供解决方案。 上世纪80年代,日本丰田便通过改进汽车发动机技术,为自卫队研制出坦克动力系统。东山精密掌握该类技术,将提升国内相关领域研发效率。 主流媒体大多只关注收购金额,却忽略了一个关键细节:GMD集团在摩洛哥设有生产基地,这个基地距离欧洲最大的汽车零部件集散地仅300公里,物流成本比从国内出口低40%。 东山精密计划将国内的电池组件运到摩洛哥基地组装,再供应欧洲车企,这种“本土生产+全球配送”的模式,能有效规避欧盟可能的贸易壁垒,这才是真正的长远布局。 风险同样不容忽视,欧洲工会势力较强,GMD集团法国员工曾因薪酬问题三次罢工。东山精密已与当地工会达成协议,将员工薪酬与生产效率挂钩,既保障基本待遇又激发积极性。 同时,为应对汇率波动,公司提前锁定欧元兑人民币汇率,将汇兑风险控制在2%以内,这些细节体现其充分准备。 回顾中国企业跨境收购的历史,从早期联想收购IBM PC业务的“消化不良”,到如今东山精密的精准操盘,背后是一代人的成长。 2004年联想收购后,因文化整合不力,连续6年亏损;而东山精密在收购前就组建了由法律、财务、技术专家组成的20人尽调团队,耗时8个月完成调研,这种“谋定而后动”的风格,正是中国企业走向成熟的标志。 需澄清一个常见误区:收购的核心价值并非仅在于获取技术,更在于掌握行业标准。GMD集团参与制定3项欧洲车载零部件行业标准,收购后东山精密可参与全球行业规则制定,这一价值高于单纯技术获取。 正如华为通过参与5G标准制定获得全球话语权,行业标准掌控是本次收购的核心隐性价值。 1亿欧元收购年入10亿欧的巨头,表面看是“捡漏”,实则是中国制造业产业链、资金链、技术链协同发力的结果。 从安世半导体的“被动失守”到东山精密的“主动出击”,两年时间,中国企业在全球产业链中的地位已经完成了从“追随者”到“引领者”的转变。未来,这样的跨境收购只会越来越多,而核心逻辑,永远是“实力决定话语权”。