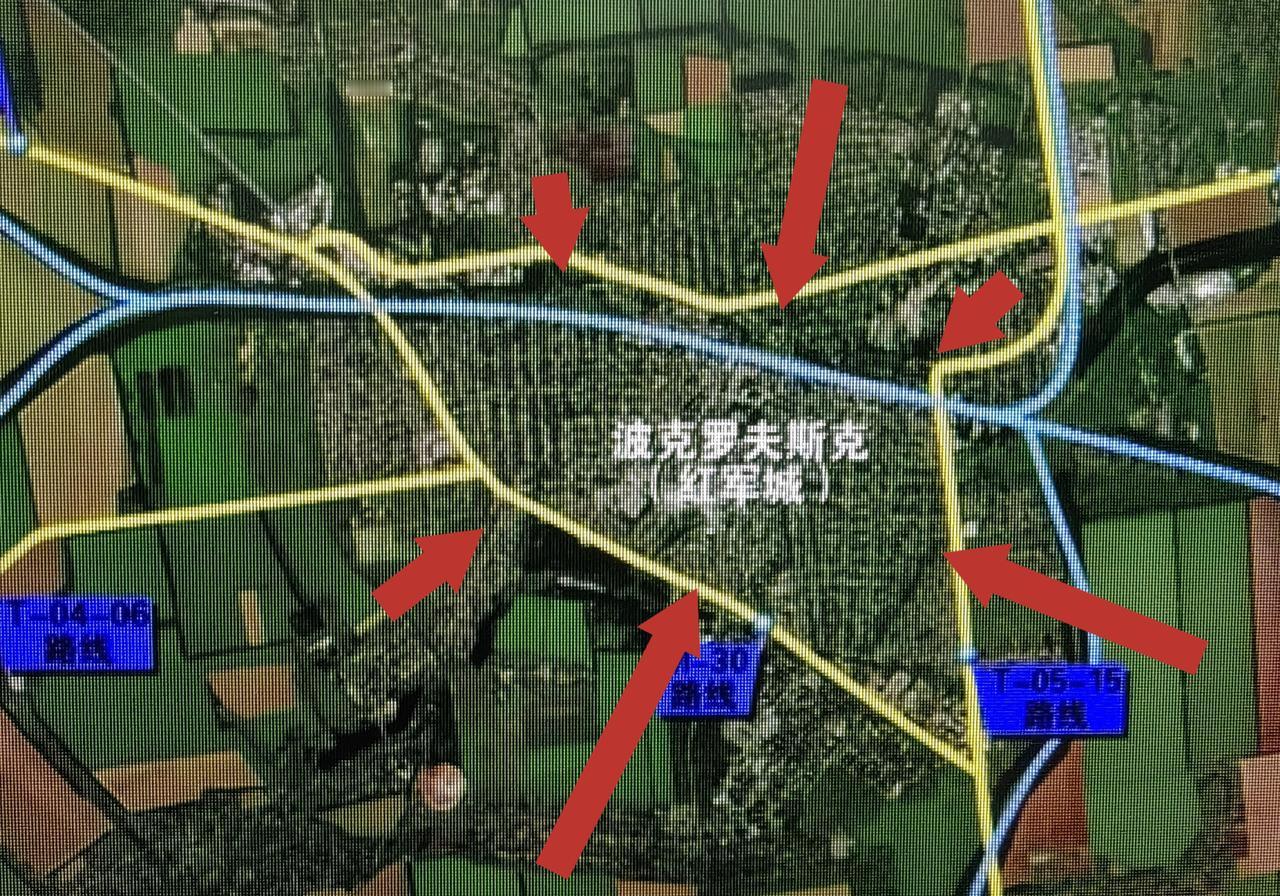

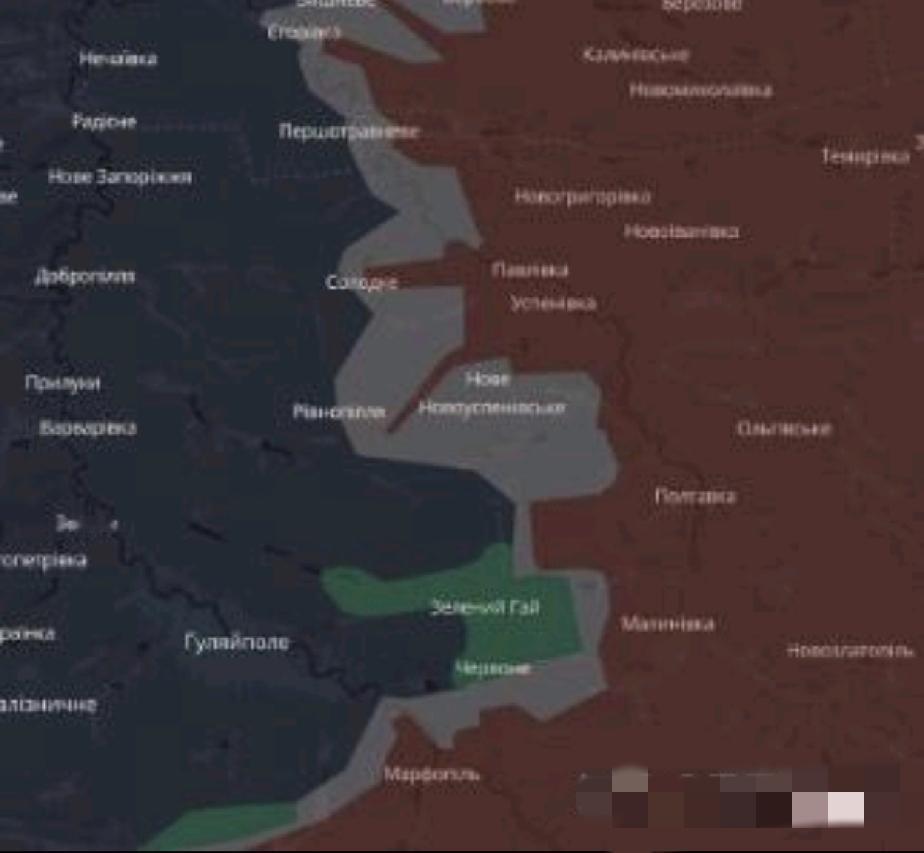

打了三年,血都快流干了,乌克兰才看明白一件事: 那个口口声声要你命的“敌人”,伸手要的是你的地;而那些拍着胸脯帮你忙的“朋友”,张嘴要的是你的钱,还得连本带息。 2025年2月,特朗普刚上任就致电普京,称要直接谈判乌克兰问题。 泽连斯基急得召见欧洲使节,反复问“我们会被抛弃吗”,语气满是恐慌。 这场打了三年的战争,终于在“朋友”的转身中露出最残酷的真相。 没人忘了2024年夏天的绝望,乌克兰发动的南部反攻彻底失败。 阿夫杰耶夫卡失守那天,前线士兵在电台里喊“弹药只够撑两小时”。 可此时西方援助已降至冰点,基尔研究所数据显示援助同比降了90%。 美国国会4月刚通过610亿美元援助,转头就把50亿装备冻成“待售商品”。 乌军只能放弃阵地,看着俄军在顿巴斯继续蚕食地盘。 时间再拨回2023年,那时的乌克兰已丢了半条经济命脉。 5月巴赫穆特失守后,顿巴斯的煤矿开始昼夜不停地向俄罗斯运煤。 赫尔松的黑海港口里,俄国旗的运粮船取代了昔日的乌克兰船队。 扎波罗热核电站被接管的第三个月,俄方就宣布恢复向欧洲输电。 而乌克兰的债务,在这年年底悄悄突破了1500亿美元大关。 战争刚爆发的2022年,其实藏着所有悲剧的伏笔。 2月24日俄军越过边境时,泽连斯基拒绝了中立谈判的提议。 他坚信西方会“挺乌到底”,一门心思要推进北约东扩。 可当年11月赫尔松市短暂收复时,欧盟就开始提“债务抵押”。 美国更直接,要求乌克兰开放农业市场作为援助条件。 2023年1月的冬天,成了乌克兰军工体系的“葬礼”。 西方承诺的重型坦克迟迟不到,本土工厂却因缺订单停产。 原本能供应55%装备的生产线,锈迹爬上了机床导轨。 等F-16战机在2024年8月抵达时,乌军已没足够飞行员操控。 那次闯入库尔斯克的突袭,最终因燃料短缺草草收场。 2024年6月的七国集团峰会,看似给了乌克兰希望。 500亿美元援乌贷款被高调宣布,实则绑定了能源开采权。 瑞士和平峰会上各国重申主权,转头就默许贝莱德接管国企。 泽连斯基这时才松口愿谈判,可俄方已控制四州核心区域。 1400万难民的数据,成了谈判桌上最无力的筹码。 2025年的乌克兰,早已没了三年前的底气。 哈尔科夫郊区的农田里,地雷探测器的滴滴声取代了拖拉机轰鸣。 东部工业走廊的工厂废墟上,孩子们在弹壳堆里捡拾“玩具”。 IMF最新报告显示,债务已达GDP的108.6%,人均负债4300美元。 而2023年的人均GDP,不过才5200美元。 俄罗斯的资源收割仍在继续,顿巴斯煤矿产量较战前涨了27%。 赫尔松的粮食出口额半年内增30%,收益全进了俄方账户。 扎波罗热的工业设备被拆解运走,只留下空荡荡的厂房。 普京提到“全球冲突”时的强硬,背后是占领区的资源红利支撑。 西方的算盘打得更精,援助成了清空库存的生意。 德国军援规模悄悄缩减,美国援乌占GDP比例仅0.5%。 丹麦、爱沙尼亚虽掏了2.9%,却换走了农业技术专利。 贝莱德牵头收购的港口资产,成了控制航运的棋子。 所谓“战后重建”,不过是资本的趁火打劫。 2025年深秋,泽连斯基在基辅办公室里翻看旧地图。 上面标着2022年的防线,如今大半被红线覆盖。 窗外传来防空警报,他却没像以前那样去地堡。 桌上放着特朗普与普京会晤的新闻,标题写着“很快停火”。 如今的乌克兰,就像被夹在中间的陀螺,被两方势力抽打着旋转。 “敌人” 伸手要地,“朋友” 张嘴要钱,它却连反抗的力气都快没了。 没人知道,这场博弈的终局里,乌克兰能剩下什么。 信源:泽连斯基:将拿“被冻结俄资产收益”还英国贷款 新华社 2025-03-02