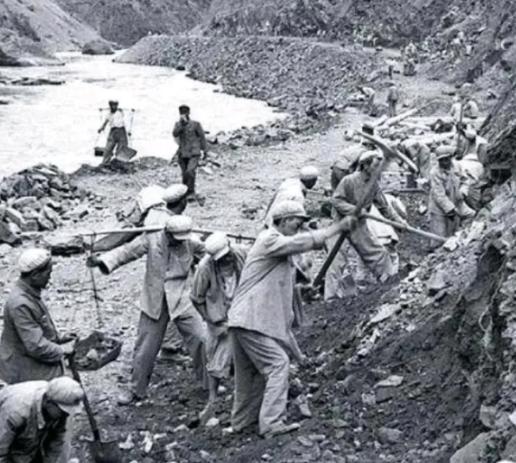

1952年藏区,18军军部的饭点刚开,一个战士突然冲进来,他推开警卫员,一把掀翻了军长张国华的搪瓷碗,青稞糌粑混着野菜汤洒了一地,张国华摔下筷子,铁青着脸站起身,这不是哗变,是战士们快扛不住的信号。[得意] 1952年的西藏高原,18军战士们在零下二十度的寒风里迎来了最隐秘的敌人,饥饿,随着后方运输线屡遭雪崩阻断,存粮很快见底,连煮软的皮带都成了珍贵食物。 就在这危急时刻,从印度购入的三千吨大米成了救命稻草,当炊事班掀开蒸笼,南方籍战士望着雪白的米饭眼眶发红,可这份喜悦没持续几天,怪事接连发生:士兵们开始集体浮肿、腹泻,军医帐篷里挤满了身上起斑点的病号。 张国华军长立即下令停食印度米,调查组在基层发现关键线索,有个营的发病率明显偏低,原来他们的炊事员心疼好米,每次煮饭都掺入本地青稞糌粑。 这个无心之举却揭示了高原生存的真理,精磨大米在加工过程中流失了维生素,而粗糙的糌粑正补充了这份营养缺口。 全军迅速调整食谱,将青稞与大米按比例搭配,不到一周,浮肿的战士逐渐恢复血色,这场看似中毒的事件,实则是18军在高原上的营养学实践课。 粮食危机刚缓解,新的任务又至,为落实“不吃地方”政策,部队开始在拉萨西郊开荒,这片布满碎石的荒地让老农都摇头,战士们三人轮换使用一把锄头,冻土震得虎口开裂,女兵们组成背肥队,每日翻山进城收集肥料。 有次几个藏兵朝粪筐扔石头,溅得女兵满身污物,她们默默擦把脸,继续弯腰捡拾,当二百五十万斤肥料终于铺满土地时,慕生忠带领的开荒队也在拉萨河畔唱起了《南泥湾》,他们手上的血泡结痂又破,镐头磨短了三寸。 秋收时节,奇迹在石头地里诞生,十几斤重的大白菜让哲蚌寺僧人连连称奇,脸盆大的萝卜需要两人合抱,这两片被命名为“七一农场”和“八一农场”的土地,从此成为高原驻军的生命线。 张国华军长始终与士兵同甘共苦,有次运输队牦牛坠崖,他蹲在雪地里一粒粒捡拾散落的青稞,冻僵的手指仍小心翼翼,当炊事班想挖虫草换粮时,他立即制止,“不能动群众一草一木。” 七十载光阴流转,昔日的八一农场已变成多民族聚居的社区,但每当初春播种时节,老人们仍会指着绿油油的菜畦,向年轻一代讲述那段用血汗浇灌土地的故事。 看了这篇关于18军在西藏开荒的故事,网友们被那个年代的坚韧打动了,那个物资匮乏的年代,战士们用智慧和汗水在高原扎根,这种精神值得永远铭记。 "我爷爷就是18年的老兵,他说当时每人每天只有4两青稞面,饿得眼冒金星也要坚持开荒,现在想想都心疼。" "作为营养师必须说,糌粑配大米这个搭配太智慧了!糙粮和精粮互补,维生素和碳水都有了,这是用实践总结出的营养学啊。" "我在西藏当兵五年,深有体会,现在条件好了,但老西藏精神一直在传承,向先烈致敬!" "看完鼻子酸了,想想现在点个外卖都嫌慢,前辈们却在用生命种粮,这才是我们该追的星。" "细节最动人,张国华军长捡麦粒、女兵背粪筐,没有豪言壮语,只有实实在在的担当。" "我是95后,第一次知道这段历史,原来八一农场是这么来的,下次去西藏一定要去看看。" "作为藏族人,我爷爷常说当年解放军宁可饿肚子也不动群众一草一木,这才是真正的鱼水情。" "那个炊事员立功了!要不是他心疼粮食掺了糌粑,还得有多少战士遭罪,平凡岗位也能做出大贡献。" "在高原待过就知道,缺氧环境下营养跟不上真的会没命,18军这是在用生命探索生存之道。" "希望这段历史能拍成电视剧,比那些抗日神剧有意义多了,真实的故事最能打动人。" "我是农业大学的,板结地能种出十几斤的大白菜,说明他们改良土壤很成功,这是农业奇迹。" "想想女兵们背粪的画面,现在的女孩子应该很难想象,但正是她们的付出,换来了今天的安宁。" 如果让你用一句话形容什么是"老西藏精神",你会怎么说?欢迎在评论区分享你的理解,点赞最高的三位网友将获得精美西藏主题纪念品一份! 信源:中国西藏网