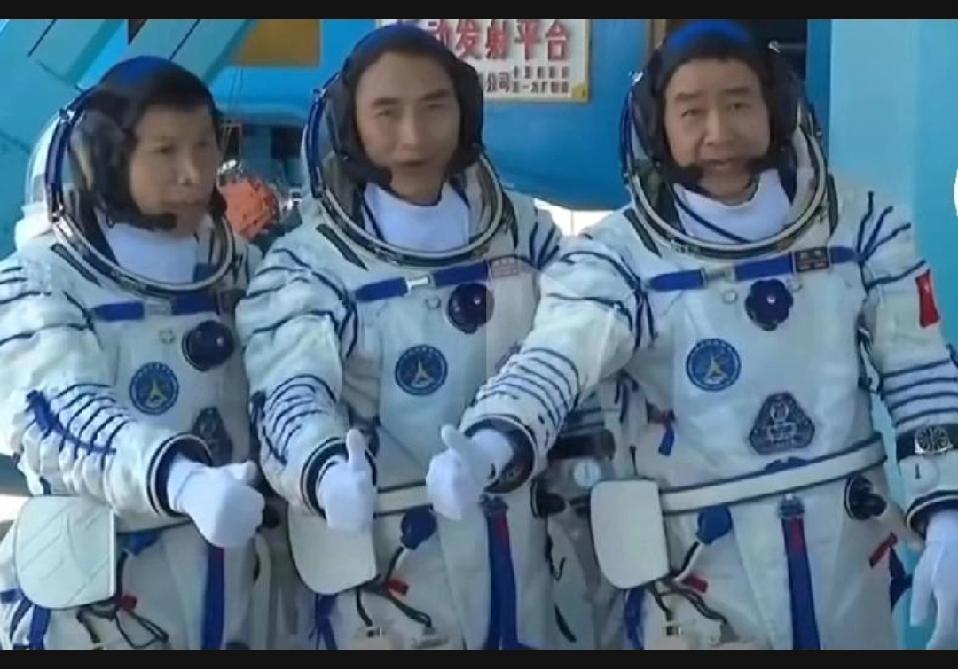

应急机制的首次考验:神舟二十乘组的回家路 2023年11月14日,神舟二十号乘组陈冬、陈中瑞、王杰将于下午16:20至16:50之间,踏上回归地球的征程。这次任务与以往存在明显不同:他们并非乘坐神舟二十号返回舱,而是搭乘神舟二十一号飞船回家。这一决定背后,既突出了“以生命为核心底线”的原则,也展现了中国航天领域逐步完善的应急机制与技术实力。 从计划到调整的转折:为什么选择神舟二十一号? 按照最初的任务规划,神舟二十乘组应当“自带返回舱”完成降落。在任务即将收尾之际,中国航天决策团队作出了调整,改用早先已对接空间站的神舟二十一号作为替代载具。此举并非多此一举,背后关乎一项至关重要的原则——安全保障。 神舟二十一号是空间站的“备份飞船”,在对接后一直处于随时待命的状态。事实上,这一安排并非偶然,而是针对载人航天潜在风险所设计的应急机制。作为中国载人航天史上的首次备份飞船启用,此次调整全面验证了紧急预案的可操作性。不仅凸显了中国航天系统对突发情况的充分准备,也向外界传递了对航天员生命安全的高度敬畏。 保障机制与技术突破:备份飞船背后的战略设计 在载人航天任务中,为航天员提供多重安全防线,是一项复杂而精密的工程。其中,备用飞船的部署是核心之一。神舟二十一号被启用的背后,包含了几大技术与战略考量: 首先是状态的“随时可用性”。备用飞船上天后仍保持完整功能,并持续接受地面控制中心的监测与调整。这一过程中,飞船的各项指标需达到任务需求的最高标准,如接入系统的信号稳定性、飞行控制精度以及舱内支持能力等。 其次是备用系统的联动验证。神舟二十一号的设计理念不仅围绕自身技术,也考量了整个空间站系统的协同能力。从对接口的兼容性到对接分离的执行精度,每一环都为关键时刻的救援需求服务。 这一安排也反映了“生命至上”的使命导向。“备份飞船”向航天员提供了直接可用的逃生通道,确保在任何失败风险下都有一条退路。这项考量的落实,意味着中国航天对载人探测极限的深入把控,也为未来更复杂任务的执行奠定了基础。 对航天探索的意义:应急机制带来的系统启发 从历史经验来航天工程的核心在于“高度精密”和“系统冗余”之间的平衡。美国阿波罗13号登月计划因氧气舱爆炸,被迫转入生存模式,最终依靠应急预案将航天员安全送回地球;苏联“联盟11号”返回时因高空舱体失压全组遇难,这一悲剧直接推动了后续飞船的设计迭代。中国在载人航天事业的发展中,逐步构建起完善的应急体系,而神舟二十一号的启用,则是这种体系首次得到全面验证的时刻。 这一机制的作用,不仅在于航天员个人的安全保障,更在于整个航天工程的容错能力提升。更为重要的是,这种应急设计的背后,还包含了对未来更复杂、多任务并行的空间站运营需求的提前布局。 未来展望:从“安全”到“持续探索”的跃升 神舟二十一号此次执行返航任务,标志着中国航天应急体系向更成熟、更高效的方向迈进。而这样的进步并非终点,而是一次里程碑式的阶段突破。 展望未来,备份飞船的配置不仅将在轨飞行任务中继续作为常态策略,也可能在深空探测、月球基地与火星任务中扮演更加关键的角色。未来的飞船设计或需具备更多任务弹性,为科学实验、物资运输及航天员生活支持提供一体化解决方案。搭载更多智能控制、自动评估的系统,将进一步提升对复杂突发事件的快速响应能力。 这次差异化的返航,为中国航天的后续发展提供了深刻启示:只有在每一条退路都设有扎实保障,才能真正推动探索的脚步迈向未知的边界。 :一次调整背后的深层思考 用一个小小的决策去解读一个系统的成熟度,神舟二十乘组改道神舟二十一号返航,展现的是中国航天安全理念的微妙进化。它不仅仅是对风险的规避,更是对技术与人命运的深邃筹谋。这次任务是中国探向未来星空的一步,而未来的每一步,都将行走在坚实的安全与技术保障上