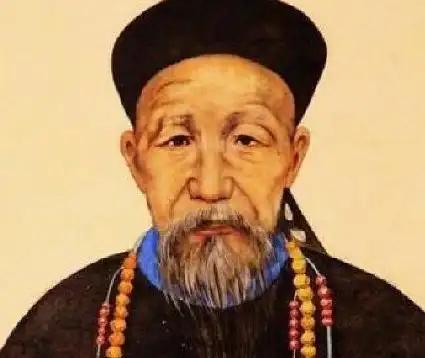

曾国藩为何认为一个家族盛衰在于子女是否早起、读书和做家务? 咸丰十年的某个凌晨,两江总督府的油灯还亮着。曾国藩捏着长子曾纪泽的家书直皱眉 —— 儿子说最近天冷,总挨到卯时才起。 这位湘军大帅立刻提笔:"尔若贪睡,明日我便差人送湖南的锄头来,让你下地挖三亩菜畦!" 此时他不会想到,这句带着湖南土味的威胁,竟成了曾氏家族两百年来最硬核的闹钟。 老曾家的 "早起文化" 堪称变态。曾国藩自己雷打不动寅时(凌晨三点)起床,翰林院同事笑他 "曾三起",他转头就在家书中写:"人家子弟睡到日头晒屁股,我家子弟若七点钟还不起,便是猪狗不如。" 孙子曾广钧十岁那年贪睡,被祖父罚跪祠堂,面前摆着《朱子家训》,旁边放着祖父当年进京赶考时穿的补丁裤。这招狠辣在于,曾家子孙后来回忆:"看见那条裤子,比看见戒尺还害怕。" 数据最能打脸:从曾国藩祖父算起,五代人里没出过一个睡到七点的,连曾纪泽出使俄国时,都保持着凌晨四点读《汉书》的习惯 —— 沙俄外交官后来嘀咕:"大清的公使,闹钟比我们的军号还早。" 读书这事,老曾家玩的是反套路。曾国藩的父亲曾麟书考了十七次秀才才中,按理说该逼儿子们死磕科举,偏他在家书里写:"读书不为做官,为的是不变成王八蛋。" 长子曾纪泽天资聪颖,父亲却不让学八股,反而让他读《几何原本》和英文圣经。更绝的是,曾纪鸿十岁学算学,曾国藩特许他 "每天只算两题,算完可以下河摸鱼"。 这种放养式教育反倒出了成果:曾纪泽成了晚清最会谈判的外交官,曾纪鸿把圆周率算到小数点后百位,曾家后代 160 多人接受高等教育,其中不乏院士教授 —— 对比隔壁左宗棠家,孙子辈就出了赌棍,曾家的书房确实比牌桌争气。 家务活在曾家是门玄学。曾国藩规定:"少爷小姐必须自己叠被子,总督千金出嫁,嫁妆里必有锄头和针线筐。" 女儿曾纪琛出嫁时,曾国藩只给 200 两银子,亲家嫌少,他直接甩过去一句:"我家闺女会种菜,饿不死。" 最绝的是同治年间,一个亲戚来投靠,吃饭时挑出稗谷,曾国藩当天就打发他回家:"连糙米都嫌,还想享曾家的福?" 这招 "家务活验真心" 后来成了曾家选婿标准 —— 曾宝荪的丈夫进门先被安排喂猪三个月,邻居笑话说总督府招的是长工,结果这姑爷后来成了著名农学家。 数据更狠:曾家五代人里,没出过一个不会做饭的,曾昭抡留学美国时,靠给同学做湖南腊肉换实验器材,愣是省下三千大洋买书。 老曾家的生存哲学,说白了就是跟人性死磕。曾国藩太知道豪门的通病:第一代拼杀,第二代享福,第三代败家。他算过账:同时代督抚家,三代而衰的占九成,而耕读之家能撑五六代。 所以他把早起、读书、家务变成家族的 "三件套"—— 早起破懒,读书破愚,家务破骄。曾纪泽管理两江总督府内务时,账本记得比军机处奏折还细; 曾广钧中进士后,照样每天扫祠堂前的青石板。这些在别人眼里的 "傻事",恰恰成了曾家的护身符 —— 看看同时代的豪门,李鸿章家后代抽大烟,左宗棠家子孙卖祖宅,曾家却出了 100 多个教授,不得不说,老曾的土办法,暗合了最朴素的生存法则。 光绪年间,曾纪泽出使英国,有人问他曾氏家风秘诀,这位外交官想了想:"我爹说,人要是连早起都做不到,还谈什么齐家治国?读书读的是明白,家务练的是耐烦,这两样东西,比银子靠谱。" 两百年来,曾家的子孙或许记不住祖训的每一个字,但都记得祖父们的口头禅:"日上三竿还不起?去菜园挑两担水!"" 书读不进去?先把猪圈打扫干净!" 这些带着泥土味的唠叨,最终熬成了曾氏家族最坚韧的血脉。