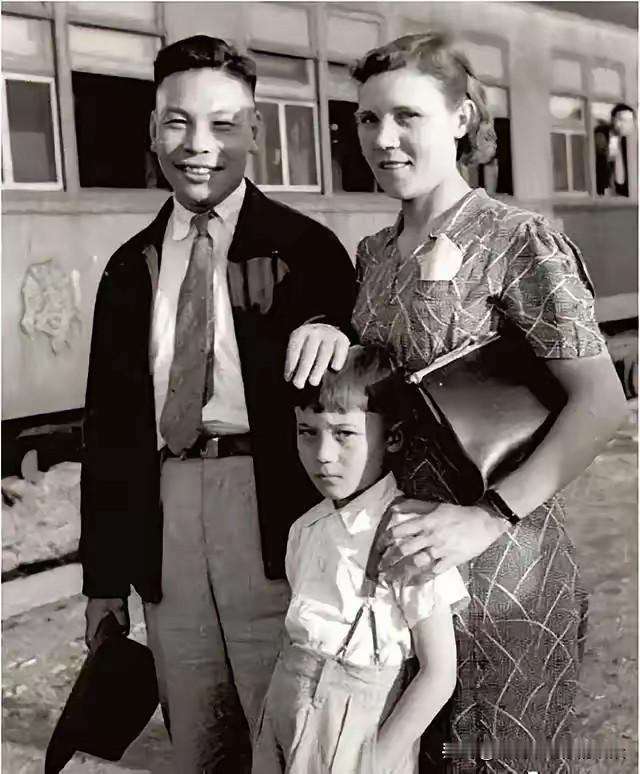

1939年,蒋经国的妻子蒋方良正在屋内行走。突然,她脱光了自己的衣服,从楼上跑到楼下,兜了一圈,又噔噔噔地跑上了楼。仆人因此受到惊吓,慌忙给她披上衣服…… 后来,蒋方良经过诊断,患上了精神躁郁症。 蒋方良作为蒋经国的妻子,本应该过着出人头地的生活,本应该是“蒋夫人”的她,为什么会落到如此境地?这还要从她的经历说起。 蒋方良,原名芬娜,1916年出生于俄罗斯,从小失去父母,与姐姐相依为命,16岁时,为了讨生活,芬娜来到乌拉尔重型机械厂工作。 那时的蒋经国正因政治境遇不顺,被流放至苏联乌拉尔地区,褪去了豪门子弟的光环,日子过得清苦又压抑,每日埋首车间干活,少言寡语没个笑脸。 芬娜在厂里做事踏实肯干,手上磨出厚茧也从不抱怨,见蒋经国孤身一人在异国漂泊,时常主动多递一份热乎的饭菜,偶尔用简单的俄语跟他搭话解闷。 两个各怀心事的人在冷清的车间里相互慰藉,慢慢靠得越来越近,蒋经国在芬娜身上看到了纯粹的温暖,芬娜也觉得蒋经国虽沉默却靠谱,1937年,两人在苏联登记结婚,婚后接连生下两个儿子,日子虽平淡,却有着难得的安稳。 1937年年底,蒋经国带着芬娜和孩子启程回国,芬娜特意给自己改了中文名字蒋方良,满心期待能开启新的生活,可她没料到,这场跨国迁徙,竟是痛苦压抑的开端。 刚到中国时,蒋方良连基本的中文都不会说,跟家里仆人沟通全靠手势比划,常常半天说不清楚自己的需求,闹不少笑话。 她吃惯了俄罗斯的酸面包、红菜汤,对着满桌中式菜肴难以下咽,可碍于蒋家的身份体面,只能硬着头皮夹菜,悄悄咽下去后胃里总泛着不适。 更让她煎熬的是蒋家繁琐的规矩,出门要端正仪态,坐立要讲究礼数,见人要精准称呼,半点不能随意。 她本是在俄罗斯自由长大的姑娘,在厂里干活时能随意说笑、自在奔跑,可到了蒋家,连走路都要放慢脚步、挺直腰背,稍不注意就会被旁人议论举止轻浮,这些束缚像绳子一样缠在她身上,让她喘不过气。 蒋经国回国后很快投入到繁忙的事务中,忙起来常常几天不着家,家里大小事全靠蒋方良打理。 三个孩子要照顾,日常饮食起居、穿衣读书都要亲力亲为,蒋家上下的人情往来也要她费心应付,可她身边连个能说心里话的人都没有。 她想念俄罗斯的姐姐,想念家乡的白雪,想念厂里一起干活的工友,偶尔提笔给姐姐写信,要辗转好几个月才能寄出去,收到回信更是难上加难,每次拆信时手指都忍不住发抖,读着姐姐的字迹,眼泪总会悄悄往下掉,怕被旁人看见,只能赶紧擦干眼泪,装作无事发生。 身边人对她虽恭敬,却多是碍于蒋经国的身份,没人真的关心她过得好不好,有人私下议论她是“外国媳妇”,不懂中国规矩,配不上蒋家的身份,这些话传到她耳朵里,她只能默默忍下,连反驳的勇气都没有。 日子久了,蒋方良的情绪慢慢变得不对劲。 一开始只是偶尔低落,坐在窗边望着远方发呆,半天不说一句话,对孩子的哭闹也提不起耐心;后来渐渐变得烦躁,一点小事就能让她情绪爆发,对着仆人发脾气,发完火又后悔自责,夜里翻来覆去睡不着,脑子里满是杂乱的思绪,有时甚至会突然心慌胸闷,浑身冒冷汗。 她试着想跟蒋经国倾诉,可每次蒋经国回家都疲惫不堪,没说几句话就忙着处理事务,根本没留意到她的异常,只当她是刚到中国不适应,劝她多忍忍、慢慢习惯。 没人理解她的痛苦,没人分担她的压抑,负面情绪像潮水一样不断堆积,越积越多,终于撑不住彻底爆发,才有了脱光衣服在屋内奔跑的失控举动。 被诊断出精神躁郁症后,蒋方良开始接受治疗,可病情时好时坏,情绪稳定时能正常打理家事,发作时依旧会失控哭闹。她不敢让外人知道自己的病情,怕丢了蒋家的脸面,也怕连累蒋经国,只能在房间里默默承受病痛的折磨。 后来跟着蒋经国到了台湾,生活环境变了,可压抑的处境没丝毫好转,蒋经国依旧忙碌,她依旧孤独,身边依旧没有能交心的人,连出门都要被人盯着,没有半点自由。 她这一生,看似顶着“蒋夫人”的光环,过着衣食无忧的权贵生活,可实际上,她只是这场身份落差里的孤独者,远离故土、无亲无故,被规矩束缚、被孤独包裹,长期的压抑没处宣泄,最终拖垮了精神,落得患躁郁症的结局。 蒋方良的一生,满是无奈与悲凉,看似风光的身份背后,藏着数不尽的痛苦。 她本可以在俄罗斯过着简单自由的生活,却因一场婚姻远嫁异国,被身份、规矩、孤独困住,最终被精神疾病缠身,着实让人唏嘘。 光鲜体面的生活从来不是幸福的代名词,没有自由、没有理解、没有温暖的日子,再风光也只剩煎熬。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

顺丰

穷命享不了福

火山

有所得则必有所失,人生就是这样。