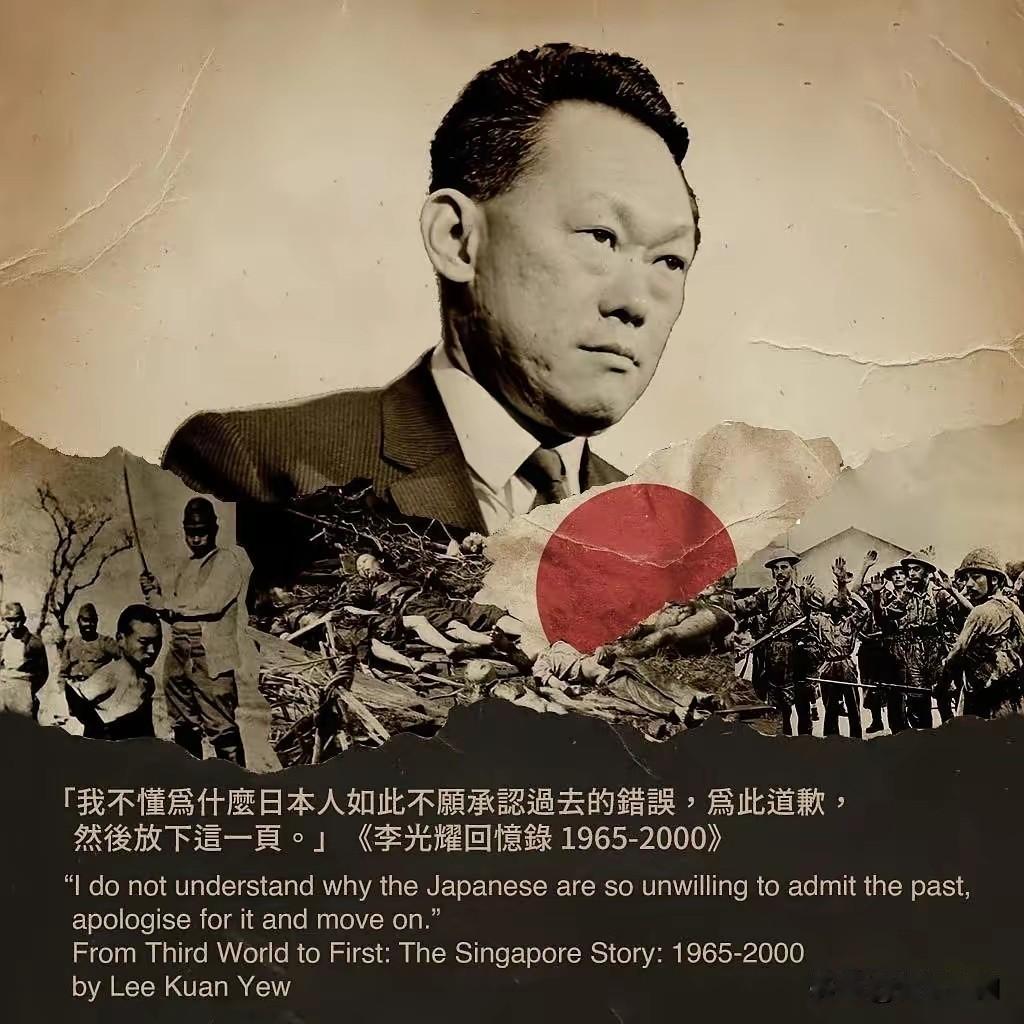

对比黄循财前几天的言论,我们看看新加坡国父李光耀是怎么看待日本这个国家的。 11月19日彭博创新经济论坛上,黄循财呼吁中日缓和局势,强调日本有“降温”意愿,却对高市早苗涉台挑衅的核心问题只字未提,这番“和稀泥”式表态让不少人错愕——作为曾被日本侵略的国家领袖后裔,他似乎忘了,历史的伤痕从不是“向前看”就能轻易抹平的。而李光耀对日本的认知,从头到尾都带着血与火的淬炼,从未有过这种模糊的“中立”。 李光耀的一生,早被日治时期的三年零六个月刻下了无法磨灭的印记。1942年新加坡沦陷后,日军发起针对华人的“大检证”,戴眼镜的知识分子、手掌无老茧的非苦力,甚至眼神不顺从者都可能被处决,年轻的李光耀也曾被日军拦下,险些成为丹那美拉勿刹海滩的冤魂。他在回忆录里直言不讳:“我在监狱内外看到了日本人的本性,文明礼节、90度鞠躬全都是表面文章,他们骨子里是禽兽”。这种亲身经历的恐怖,让他对日本的判断永远带着清醒的警惕,绝不会像黄循财那样,把侵略历史简化为“世代更迭就能淡化的情感”。 李光耀从未否认日本民族的优点——地震后民众的沉着有序、工作中追求完美的劲头、团队协作的默契,这些他都看在眼里、记在笔下 。但他更犀利地指出,日本最大的硬伤,是对历史罪行的逃避与对未来危机的麻木。他对比德日两国的战后态度,痛斥日本“不像德国人那样得到精神净化,没能清除思想中的毒素”,教科书回避侵略史实,政客不愿真诚道歉,甚至否认南京大屠杀、慰安妇等铁一般的罪行。在他看来,这种对历史的漠视不是小事,而是“可能重蹈覆辙的隐患”,只有真正为过往羞愧,才能降低犯错的概率。 更让人佩服的是,李光耀对日本的预判从不掺杂情绪,全凭理性推演。晚年他在《李光耀观天下》中断言,日本正走向“平庸”,核心症结就是人口问题——老龄化严重、生育率低迷,却固执地拒绝引进移民,生怕“破坏人种纯净”。他算过一笔实在账:老人不消费、少创新,年轻人才是经济活力的根源,而日本的人口萎缩不可逆,再发达的科技、再高的国民素质,也挡不住消费萎缩、创新乏力的颓势 。“如果我是年轻日本人,会选择移民”,这句话听着尖锐,却是基于人口规律的冷静判断,比任何“唱衰”都更有分量。 李光耀的务实,远比黄循财的“和稀泥”更有底线。他推动新加坡与日本发展经济合作,签署自贸协定、吸引日资投资,却从没有忘记历史——每年2月15日的全面防卫日,新加坡都会在死难人民纪念碑前悼念逝者,他在揭碑仪式上明确定调:“我们非为重燃仇恨,而是警示自强”。他知道国家生存需要务实合作,但更清楚,没有对历史的正视,任何合作都可能埋着隐患。反观黄循财,在日本拒不撤回涉台错误言论、不道歉的前提下,就呼吁中方“见好就收”,这种回避核心矛盾的“劝和”,本质上是对侵略行为的纵容。 同样是新加坡的领导者,李光耀对日本的看法之所以深刻,在于他既没被仇恨蒙蔽双眼,也没被利益模糊是非。他看到日本的优点,也不回避其致命缺陷;推动双边合作,却始终守住历史底线。而黄循财的言论,恰恰少了这份清醒——他忽略了中日关系紧张的根源是日本的挑衅,把受害者的正当反制等同于“不够包容”,这种看似中立的论调,其实是对历史正义的漠视。 历史从不是可以随意翻篇的故事,而是指引未来的镜子。李光耀用一生证明,真正的务实是正视历史、预判风险,而非回避矛盾、和稀泥。日本近年来的右翼抬头、涉台挑衅,恰恰印证了李光耀当年的警惕并非多余。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。