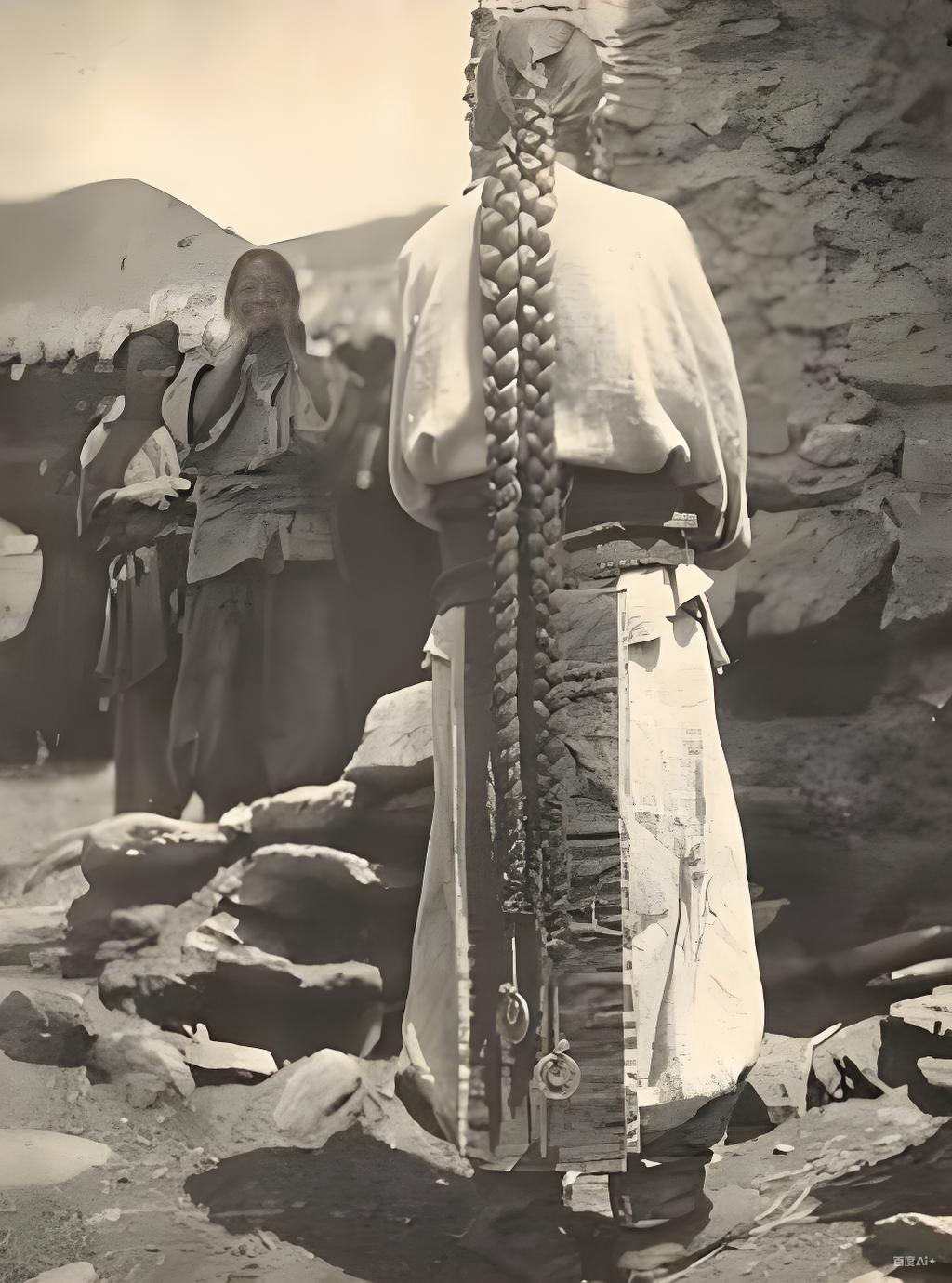

清朝男人的大辫子,睡觉碍事只是小问题,脏才是真要命。这辫子哪像偶像剧里那么油光水滑,简直就是“生化武器”。 那根油光水滑的辫子,不过是荧幕上的幻象。真实的清朝辫子,是能让人退避三舍的存在。 英国传教士安德鲁在日记里写过这么一幕:北京茶馆里,一位大爷解开辫子纳凉,虱子簌簌落在茶桌上,“像撒了一把黑芝麻”。周围茶客瞬间后退,空出三米见方的隔离带。 而这辫子在此时,不仅是个人卫生问题,更成为了移动的“生态圈”。就想一位商人曾雇瓦工修房,工人弯腰时辫子垂下,“板结如黑砖”,但在发缝里却钻出不知名的小虫。 为什么如此肮脏?答案藏在日常生活中,要知道洗一次辫子,要用掉半斤皂角的同时,还得雇人梳理,这笔开销相当于,够一家三口吃两天半斤猪肉了。老北京有句俗话:“辫子三年不洗,省下件棉袄。”而这对于挣扎在温饱线上的百姓来讲,整洁是奢侈品。 这背后是清朝统治者“留头不留发”的强制政策。1645年,摄政王多尔衮颁布《剃发令》,规定“官民尽皆剃发”,以此作为臣服的标志。 有汉人私下抱怨:“这辫子白天是鞭子,抽得人直不起腰;晚上是绳子,捆得人喘不过气。”但表面上,所有人都默默遵守,因为不剃发就要掉脑袋。 实际上,辫子的肮脏某种程度上成了保护色。穷苦人用污垢固定发型,既省打理时间,也避免频繁解编被官府找麻烦。久而久之,辫子从政治符号变成了生活负担,缠绕着整个民族的窘迫。 这种卫生困境直到清末才出现转机。沿海开埠后,西洋理发师带来新工具。上海租界出现了“剪辫一元”的招牌,但敢尝试者寥寥。 有个笑话流传:第一个剪辫的人被邻居撞见,对方惊叫:“你脑袋怎么轻得像要飞走?” 真正改变这一切的是时间与革命。1912年辛亥革命后,孙中山发布《剪辫通令》,延续268年的辫子风俗终于走向终结。 当时《申报》记载了街头一幕:年轻人握着剪下的辫子茫然四顾,老人在旁叹息:“这玩意儿跟了咱一辈子,倒像割了块肉。” 只能说,辫子从强加到舍弃,记录了民族从被迫服从到主动革新的历程。它不仅是头发,更是时代烙印,因为他既刻着统治者的意志,也写着普通人的生存智慧。 当最后一个清朝遗老剪去发辫,剪断的不只是肮脏与不便,更是一个沉重时代的象征。历史总是在这些细节里,藏着最真实的呼吸。 科普清朝 信息来源: 中华热点新闻|《清朝人的“辫子”到底有多脏?说出来你可能不信,有的人一年不洗》 文|沐琨 编辑|南风意史