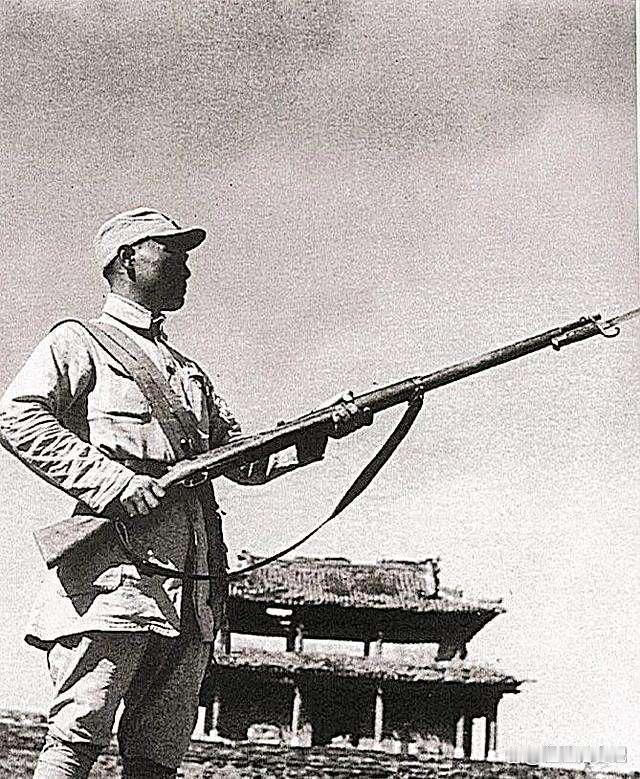

1944 年 8 月的沂蒙山区,暑气裹挟着硝烟弥漫在青纱帐间。八路军鲁中军区第 1 团的战士们紧攥步枪,枪刺在烈日下划出冷冽弧线 —— 一场针对日军 “扫荡” 部队的伏击战,正悄然酝酿。谁也未曾预料,这场精心部署的围歼战,最终会演变为一场震撼人心的白刃对决:100 多把八路军刺刀齐出,与号称 “白刃无敌” 的日军短兵相接,首回合便撂倒十余敌,20 分钟内 60 余名日军倒在血泊中,我军战士如猛虎扑食,竟让侵略者无一生还之力。 彼时的鲁中抗日根据地,已是日军眼中的 “心腹大患”。此次来犯的日军第 59 师团第 53 旅团一部,配属伪军共 300 余人,携轻重机枪、迫击炮等重型装备,自沂水城出发对根据地实施 “铁壁合围”。这支部队是日军精锐,士兵均接受过至少半年的白刃战特训,“三段刺” 战术炉火纯青,更装备了加长型三八式步枪刺刀,在近战中向来有恃无恐。日军指挥官甚至狂言:“八路军的土枪土炮不堪一击,白刃战更是送死!” 然而,日军的嚣张恰好撞上了鲁中八路军的 “独门绝技”。深知装备差距的八路军,早已将白刃战作为克敌法宝。战士们大多来自沂蒙山区的农民、猎户,常年劳作练就的臂力与腰腹力量,成为刺杀的天然优势;部队每天清晨的 “刺稻草人” 训练、黄昏的实战对抗演练,让 “突刺、防刺、劈刺、挑刺” 四式刺杀术烂熟于心。更关键的是,战士们腰间还别着磨得锃亮的梭镖 —— 这种长度超一米五的冷兵器,在近身缠斗中比步枪刺刀更具灵活性,成为日军的 “噩梦”。 8 月 25 日拂晓,战斗在葛庄附近的山谷打响。八路军先以迫击炮轰击日军先头部队,随即轻重机枪交叉扫射,日军阵型瞬间溃散。但残余日军很快依托地形反扑,凭借火力优势构筑临时防线。眼看双方距离缩短至百米内,炮火已无法误伤,指挥员一声令下:“上刺刀!吹冲锋号!” 100 余名八路军战士如离弦之箭冲出青纱帐,喊杀声震彻山谷。 日军迅速摆出 “三段刺” 阵型:前排士兵半蹲防刺,中排突刺进攻,后排补位支援。然而,八路军的战术完全打破了他们的预判。战士们并未正面硬刚,而是采用 “小组协同” 战术:两人一组,一人佯攻吸引注意力,另一人绕后突袭;遇敌集群则迅速分割包围,用梭镖牵制日军刺刀,再以步枪刺击要害。20 岁的战士王小虎便是其中佼佼者,他曾是猎户出身,练就一身敏捷身手,面对三名日军的合围,先是侧身避开正面突刺,反手用梭镖挑飞一名日军的步枪,随即刺刀直刺其胸膛,转身又用刀柄砸晕另一人,最后一个劈刺终结第三人,整套动作一气呵成。 首回合交锋仅持续 3 分钟,冲在最前的 12 名日军便全部倒地。日军士兵满脸惊骇,他们从未见过如此迅猛的刺杀技巧 —— 八路军的突刺角度刁钻,往往避开刺刀防御直取咽喉、腹部等要害;而梭镖的长距离攻击,更让日军的 “三段刺” 无从发挥。慌乱中,日军试图重组阵型,却被八路军战士分割成数个小股,陷入各自为战的绝境。 战斗进入第 15 分钟,日军的抵抗已沦为徒劳。有的战士刺刀刺入日军身体后被骨头卡住,便顺势拔出腰间梭镖继续战斗;有的手臂被日军刺刀划伤,仍单手紧握步枪,用体重将刺刀压进敌人胸膛;还有的战士三人一组,形成 “品” 字形包围圈,让日军进退两难。一名日军曹长挥舞军刀反扑,刚劈倒一名八路军战士,便被两名冲上来的我军士兵前后夹击,一把刺刀刺穿其肩胛骨,另一把梭镖直透其腹部,当场毙命。 20 分钟后,山谷间的枪声与喊杀声渐歇。60 余名日军横七竖八倒在阵地前,剩余伪军见势不妙纷纷投降。此战共歼灭日伪军 200 余人,缴获三八式步枪 120 余支、轻重机枪 6 挺,而八路军仅伤亡 17 人。这场白刃战的胜利,彻底击碎了日军 “白刃无敌” 的神话,更让 “鲁中八路军刺刀厉害” 的消息传遍沂蒙山区。 战后打扫战场时,战士们发现日军士兵的刺刀大多完好无损,许多人甚至来不及拔出刺刀便已丧命。原来,八路军的刺杀战术讲究 “快、准、狠”,往往在日军出招的瞬间便已完成致命一击。而战士们保家卫国的坚定信念,更让他们在战斗中爆发出超乎常人的勇气 —— 正如一名被俘伪军所言:“八路军打仗不要命,刺刀捅出去就没打算回来!” 这场葛庄白刃战,成为鲁中抗战史上的经典战例。它不仅彰显了八路军的战术智慧与战斗意志,更证明了正义之战中,精神力量足以弥补装备差距。消息传开后,鲁中根据地百姓自发组织慰问队,为战士们送去粮食、布鞋,而日军则在此后半年内不敢再对鲁中根据地发动大规模 “扫荡”。 如今,葛庄战斗遗址上已建起纪念碑,碑文中 “白刃喋血,忠魂不灭” 八个大字,镌刻着那段热血岁月。100 多把八路军刺刀创造的战场奇迹,早已超越了战斗本身 —— 它是中华民族不屈不挠精神的缩影,是沂蒙儿女保家卫国的见证。回望这场惊心动魄的白刃战,我们更应铭记:和平从来不是妥协而来,而是无数先烈用热血与勇气铸就的;