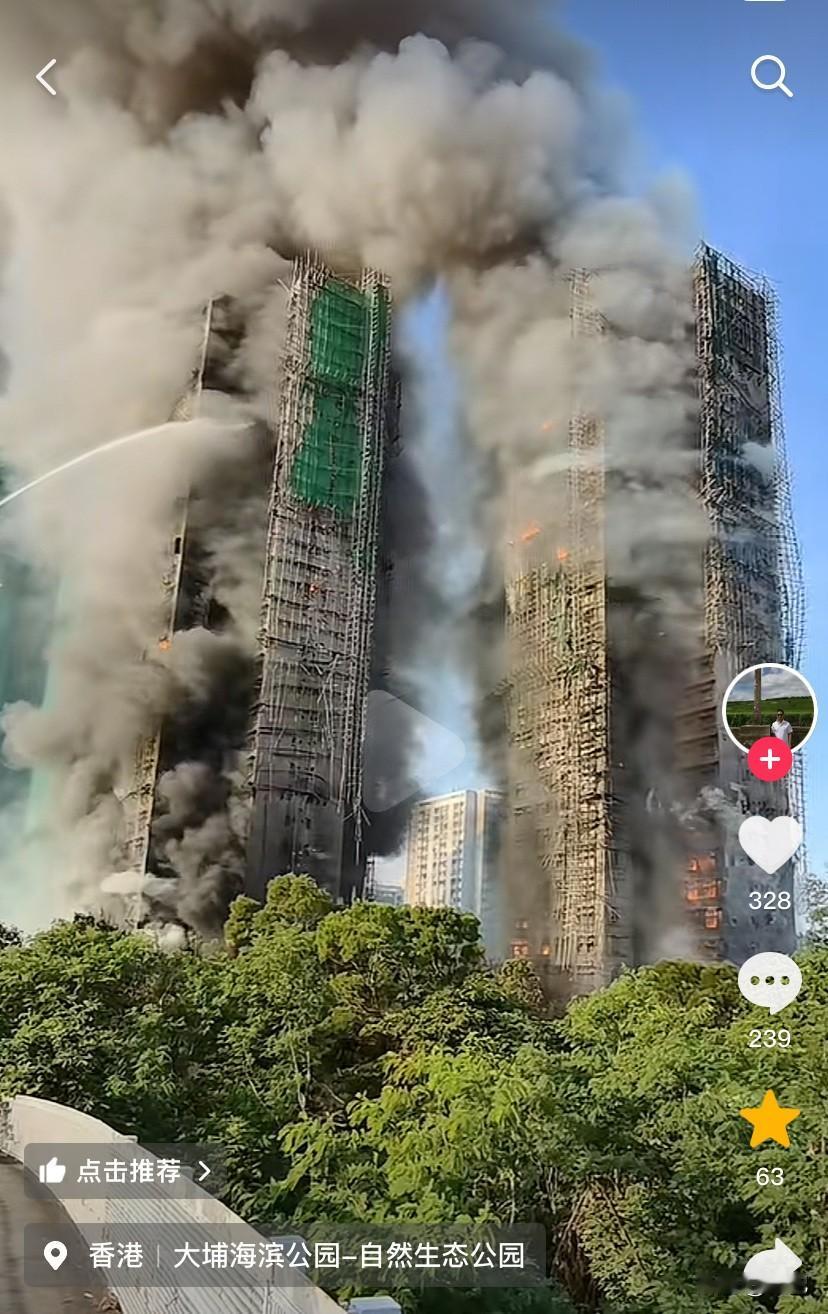

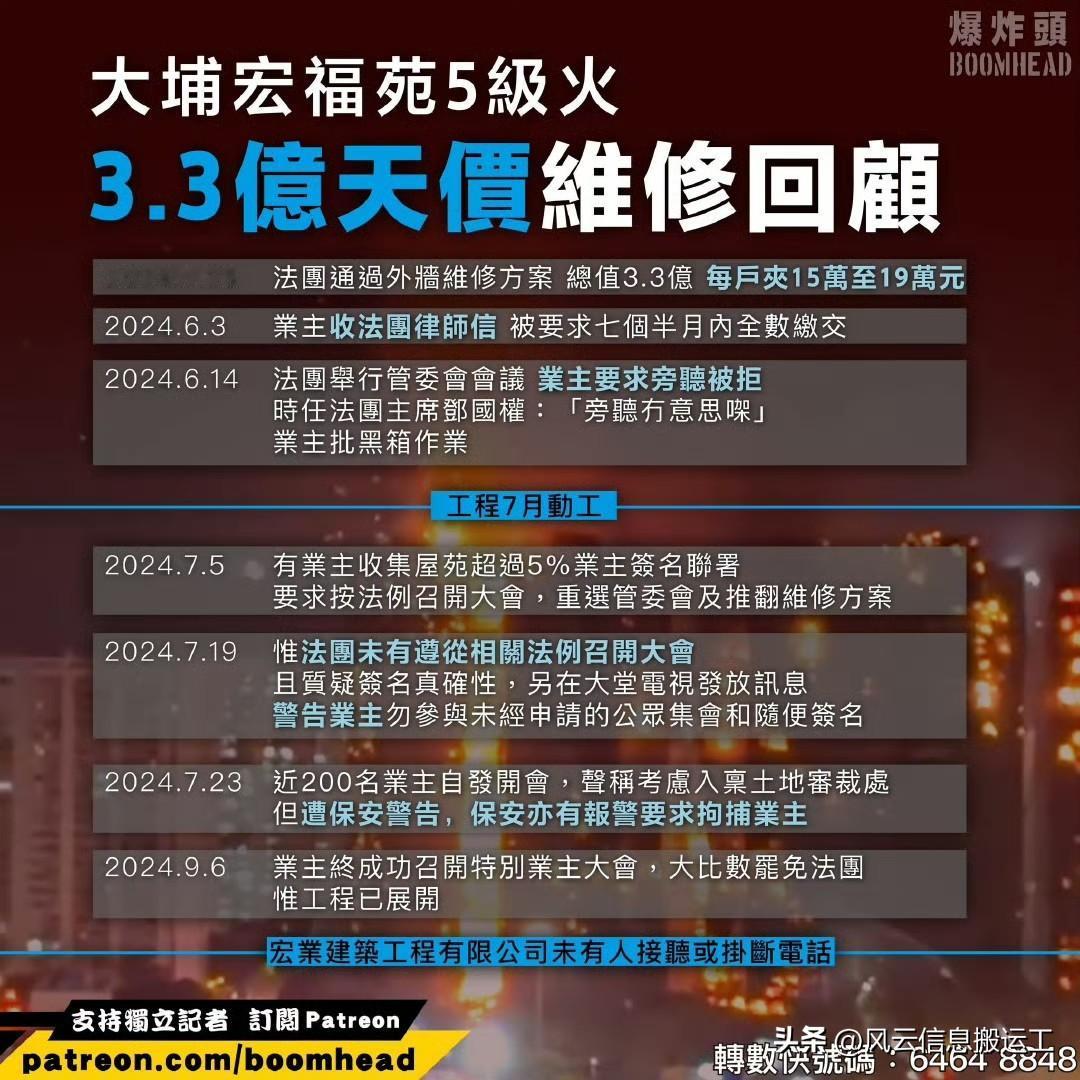

【香港的大火就是社会制度造成的】 26 号下午,香港大埔宏福苑的烟火突然冲破了楼群,这场五级火警烧了整整一夜,直到第二天中午还有零星火苗在冒。站在警戒线外能闻到刺鼻的焦糊味,7 座楼被烧得黑乎乎的,最严重的那栋连窗框都化成了焦碳。 消防队员拼了命地救,1200 多人轮着上,架起 8 部旋转台钢梯车喷水,26 支搜救队一栋栋楼破门搜救,可直到下午 3 点,还是确认了 55 人遇难,其中包括一名殉职的消防员,72 人受伤住院。 有居民哭着说,逃出来时只穿了件薄外套,老人还在家里没出来。可谁能想到,这场惨祸的背后,藏着香港人几十年的居住隐痛。 大伙儿总说香港房子小,这话一点不夸张 —— 全港人均居住面积才十几平方米,21.6 万人挤在 10.8 万个劏房里,啥是劏房?就是把一套正经房子隔成七八个小格子,有的才五六平方米,放张床就没地方转身,厕所对面就是灶台,霉斑爬满墙。 更离谱的是 “越穷住得越贵”:劏房每平方尺租金要 42 港币,比中环普通住宅还贵近一倍,一个月房租就得 5000 港币,差不多占了普通市民收入的四分之一。 想买房子?别想了,香港连续 14 年是全球房价最难负担的城市,房价中位数是收入的 14.4 倍,不吃不喝 14 年才能买得起,真要攒钱可能得三四十年。有人开玩笑说,香港一个家庭的住房面积,还不如内地人家的客厅大,这话听着扎心,却是不少基层市民的真实处境。 但把火灾直接赖到 “资本主义制度” 上,实在太片面了。这次大火警方已经抓了 3 个工程公司负责人,怀疑是维修问题导致的,不排除刑事案件可能。更深层的原因,是香港旧楼的消防隐患早就埋了雷。全港 30 年以上的旧楼超过 2.7 万幢,其中 60 年以上的就有 3545 幢,很多是 “三无大厦”—— 没业主组织、没物业、没人管,消防设施老化,走廊堆满杂物,政府早就发过整改通知,可要么没钱修,要么没人管,最后不了了之。宏福苑虽然是居屋,可楼龄不短,这次火势蔓延得那么快,跟建筑维护不到位脱不了干系。 特区政府亦同样注意到这类隐患,早于2008年就曾向该大厦业主立案法团(法团)发出消防安全指示,要求涉事大厦提升至切合现代要求的防火保障,亦曾与法团跟进并发出劝喻信,但法团仍未遵办指示。 根据早前特区政府发展局公布的数字,截至2021年底,香港楼龄达30年或以上的私人楼宇超过2.7万幢,当中如华丰大厦这般超过60年楼龄的私人楼宇有3545幢。如何吸取此次事故教训,清除潜在的消防安全隐患,成为香港社会关注的焦点。 “旧楼在设计、设施、管理等方面,未必能满足如今的安全要求,比如这次火灾中出现的大量浓烟,就可能是改建用料出现问题。 而许多大厦管理混乱,甚至没有什么管理,更不用说那些‘三无大厦’(无业主立案法团、没有任何形式的居民组织及没有聘用物业管理公司的大厦)。” 香港特区立法会(建筑、测量、都市规划及园境界)议员谢伟铨对记者说,这是为何特区政府过去一段时间持续要求旧楼提升安全设备,却收效甚微的原因。上述隐患的存在,令此类旧楼一旦发生火灾,“可能比想象中更严重,火势扩散得更快。” 再说住房问题,香港政府不是没做事。现在三分之一的香港人住公屋,租金便宜还带配套,吴女士以前住 5 平方米的板间房,7 年后搬进 320 平方尺的公屋,孩子终于有了自己的书桌,整个人都开朗了。 李家超上任后更是把住房当头等大事,已经找到能建 41 万个公屋的土地,轮候时间从 6 年降到 5.7 年,目标是 2026 年降到 4.5 年,还在搞劏房最低标准,限制租金涨幅。 这次火灾后,政府 6 小时就开了 8 个庇护中心,调了上千警力和消防员,社会各界捐床垫、送热饭,志愿者连夜忙活,这些都不是 “制度恶果” 能解释的。 我觉得,这事儿暴露的不是制度问题,是香港 “土地财政循环” 的老毛病。香港税低,个人所得税最高才 17%,政府收入靠卖地,自然舍不得放开供应,开发商趁机抬价,普通人买不起只能租劏房,旧楼没人愿花钱修,隐患越积越多。 这是个几十年攒下的 “慢性病”,不是换个制度就能立马好的。但最近几年能看出变化:公屋越建越快,劏房开始管了,旧楼消防要修例,这次火灾后肯定会更重视维护监管。 火灾确实惨,55 条人命敲了警钟,但咱们得客观看。香港有两个世界,中环的豪宅和深水埗的劏房差距巨大,但政府在补短板,社会有凝聚力,这些都是事实。 把所有问题都归为 “制度恶果”,既忽略了基层市民的挣扎,也否定了那些实实在在的改变。真正该关注的,是怎么让公屋建得再快点,旧楼隐患清得再彻底点,别让居住困境变成致命陷阱。