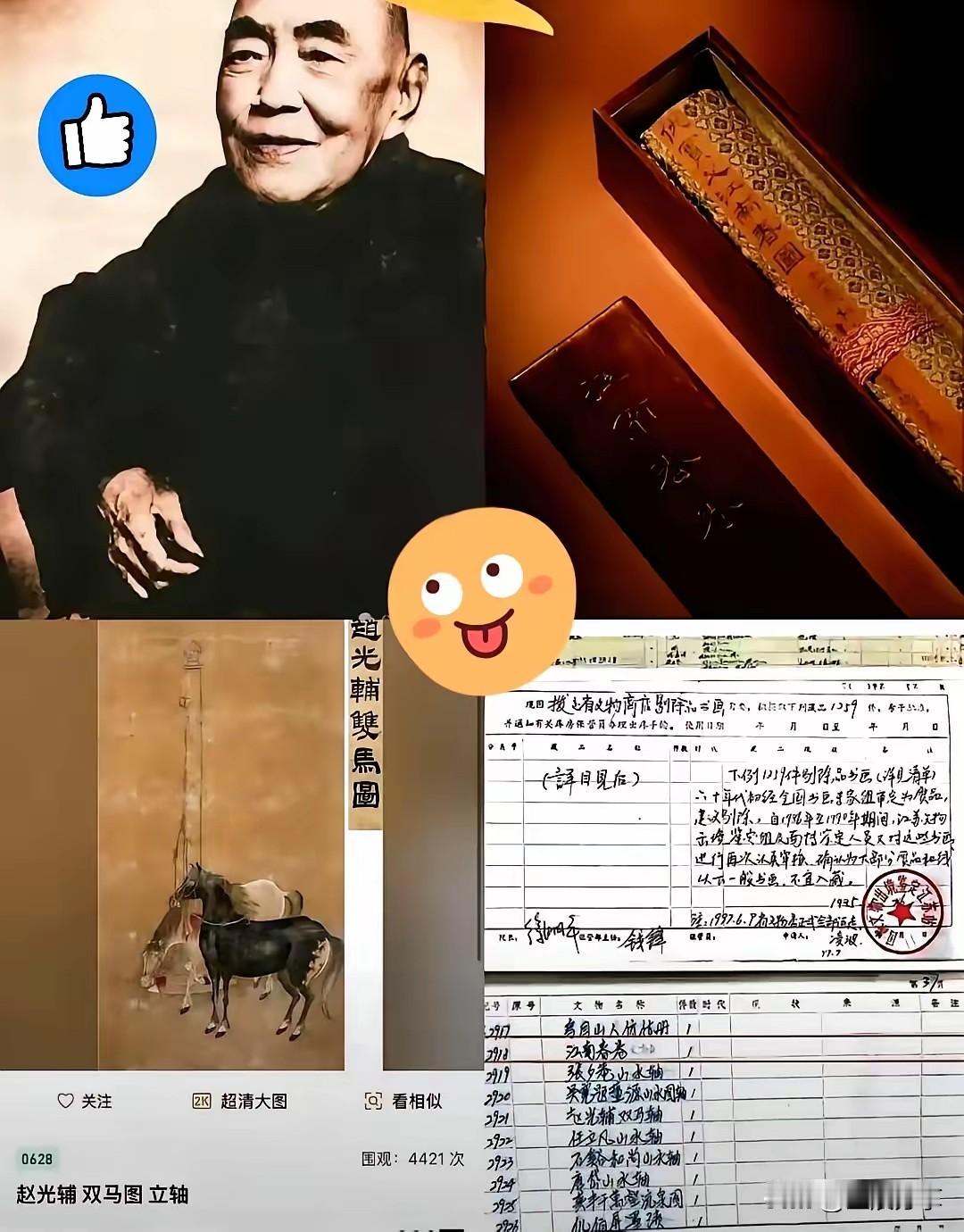

庞叔令回忆: 当年省文化局有个姓郑的官,带着一大帮子人,跑她家里好多趟,就为动员曾祖母和他父亲捐画。 我的天!这“好多趟”可不是随口打哈哈!前前后后足足跑了九趟,从1958年秋跑到1959年冬,春寒料峭时踩着泥路来,三伏天汗透中山装还提着两斤刚摘的桃子,寒冬腊月裹着旧棉袄揣着热水袋,连门房大爷都跟他熟得能唠两句家常! 你可别以为是摆官威,这位郑官(后来才知道叫郑逸梅,省文化局文物科科长)全程弯腰说话,进门先给曾祖母鞠个躬,一口一个“庞老夫人”“增和先生”,手里的公文包磨得边角发白,里面装的全是文物政策文件和笔记本,连半点架子都没有,这种干部放到现在都少见! 庞家可不是普通人家啊!曾祖父庞莱臣是晚清民国顶级收藏家,“虚斋旧藏”在文博界那可是响当当的金字招牌,光流传下来的书画就有上千件,仇英的《江南春》、石涛的《山水清音图》、唐寅的《墨竹图》,随便拎一幅出来都是国宝级别的! 这些画不是用钱堆出来的,是曾祖父跑遍大江南北,甚至冒着战乱风险从海外赎回来的,每幅画轴上都有他的题跋和“虚斋”“莱臣珍藏”的收藏印,有的还夹着当年的收购账本,字字句句都是庞家几代人的心血! 曾祖母每次提起这些画,都要摩挲着画轴上的包浆,眼眶发红:“这是老头子用命护下来的东西啊!” 郑官第一次上门时,曾祖母直接把人堵在客厅,连画箱都没让看。 他也不恼,坐在八仙桌旁,喝着粗茶,慢悠悠地说:“老夫人,我知道这些画是庞家的根,但现在国家要建博物馆,这些宝贝放在家里,一来怕受潮发霉,二来怕被小偷惦记,三来只有少数人能看,太可惜了!” 他掏出1950年颁布的《文物保护管理暂行条例》,指着上面“鼓励民间文物捐赠,国家予以妥善保管并颁发证书”的条款,一字一句念给曾祖母听,还说“以后你们想看画,随时能去博物馆,我们派专人陪同”! 可曾祖母还是不松口,她见过太多战乱中文物流失的惨状,就怕捐出去之后没人当回事。 郑官也是真有耐心,第二趟来带了省博物馆的库房照片,黑白照片上,工作人员正把书画放进樟木箱,箱子里铺着防虫的花椒和樟脑,墙角还放着简易的温湿度计。 “老夫人您看,我们虽然条件有限,但保管文物的心思一点不含糊!” 第三趟来,他带了几位老专家,现场给庞家的画做简单的保养,教曾祖母怎么防潮防虫,还说“这些画留在家里,你们精力有限,时间长了容易受损,捐给国家,有专业团队打理,能传得更久”! 父亲庞增和一开始也犹豫,他跟郑官说:“不是不爱国,就怕当年的承诺不算数,以后画没了、坏了,我们没法对祖宗交代!” 第八趟上门时,郑官带来了一个让曾祖母动容的消息——北京的郑振铎先生特意托他带话。 郑振铎是新中国文物局局长,一辈子都在抢救流失海外的文物,当年为了把《五牛图》《韩熙载夜宴图》从海外赎回来,差点把自己的积蓄都掏空! 郑官说:“郑先生知道‘虚斋旧藏’的价值,他说庞家要是能捐画,是国家之幸、民族之幸,他亲自督办保管事宜!” 曾祖母沉默了一晚上,第二天一早打开了最珍贵的紫檀木画箱,指着仇英的《江南春》对父亲说:“郑先生是懂文物的人,郑科长跑了八趟,这份诚意我们领了,捐了吧,让更多人看看祖宗的宝贝!” 第九趟上门,是来清点登记的。 郑官带着工作人员,小心翼翼地把每幅画展开、拍照、登记编号,连画轴上的小裂痕都记在本子上,曾祖母站在一旁,一边抹眼泪一边叮嘱:“轻点拿,轻点放,这些画比我的命还金贵!” 父亲亲手把137幅古画装进特制的木箱,郑官当场颁发了《文物捐赠证书》,上面盖着省文化局的红章,写着“庞增和先生捐赠古画壹佰叁拾柒幅,为国家文物保护事业作出重大贡献”! 那天送郑官出门时,他握着父亲的手说:“增和先生,您放心,这些画我们一定好好保管,绝不辜负庞家的信任!” 可谁能想到,几十年后,这些画有的被弄丢,有的被标成“伪作”低价处理,当年郑官的承诺落了空! 你想想,当年没有恒温恒湿设备,郑官敢拍胸脯保证,靠的是对文物的敬畏;庞家愿意捐出传家宝,靠的是对国家的信任! 现在博物馆条件好了,反而把捐赠者的信任当儿戏,这难道不可惜吗? 要是你,祖辈用命护下来的国宝,面对一次次上门的干部,会选择捐赠吗? 而那些接受捐赠的单位,又该如何守住当初的承诺? “虚斋旧藏”之所以能成为传奇,不仅因为藏品珍贵,更因为庞家人“护宝为国”的情怀。 郑官九次上门的诚意,是那个年代文物工作者的缩影——没有惊天动地的口号,只有踏踏实实地做事,用真诚打动人心。 可后来的文物管理漏洞,却让这份情怀打了折扣,这也是庞叔令几十年后坚持要讨说法的原因:不是为了钱,是为了让祖辈的心血不白捐,让捐赠者的信任不被辜负! 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。