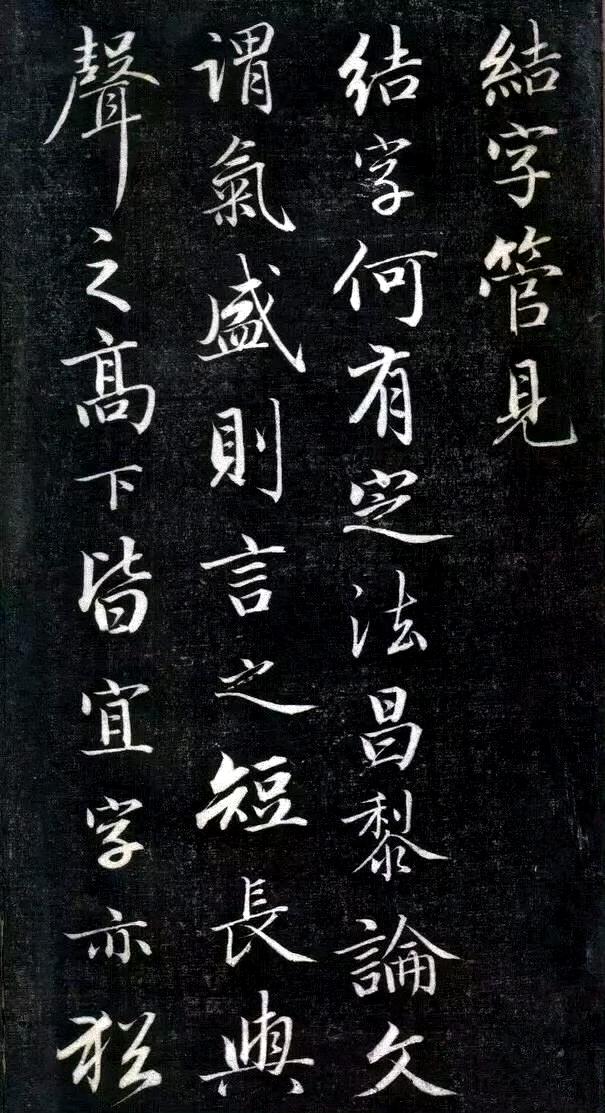

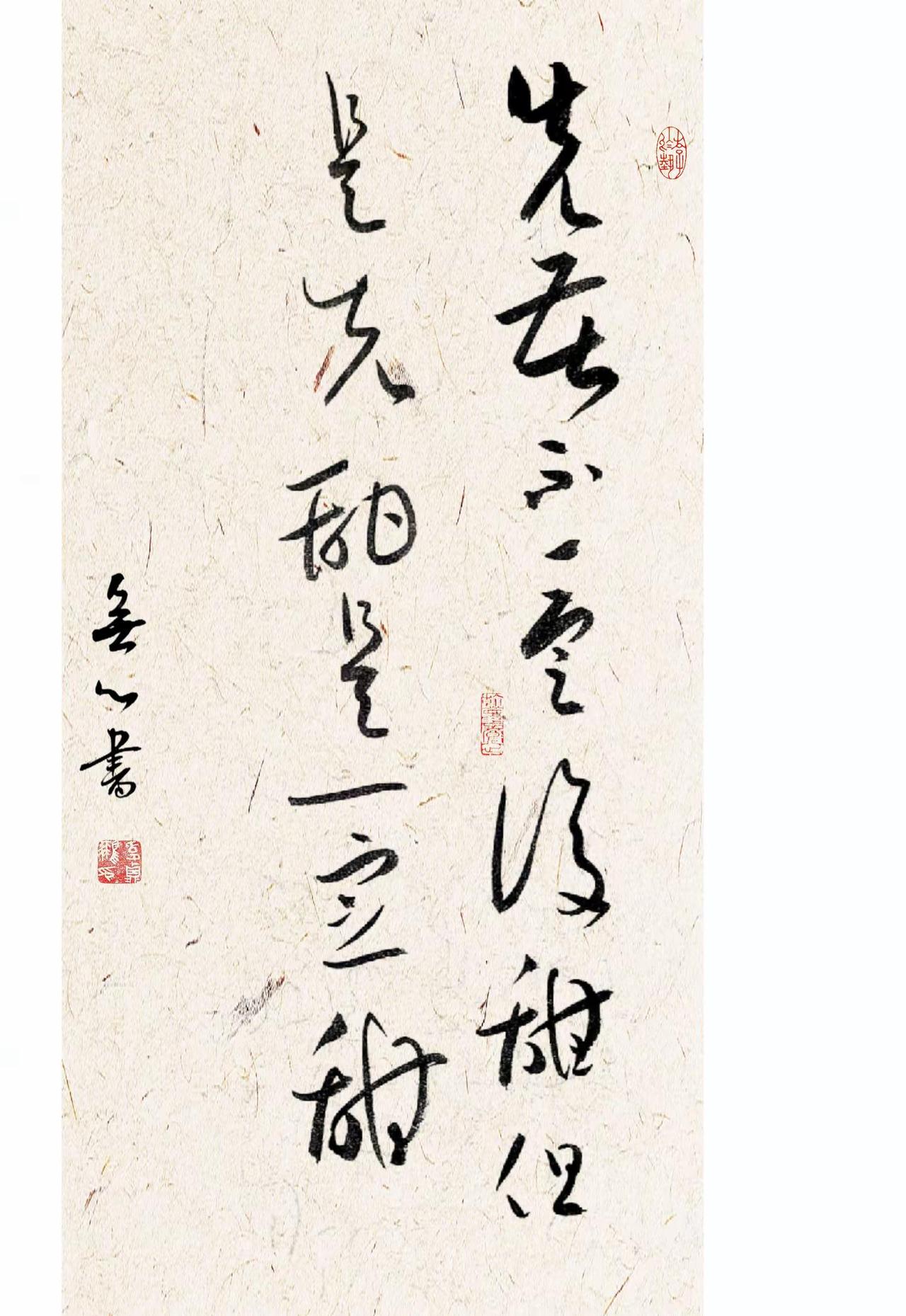

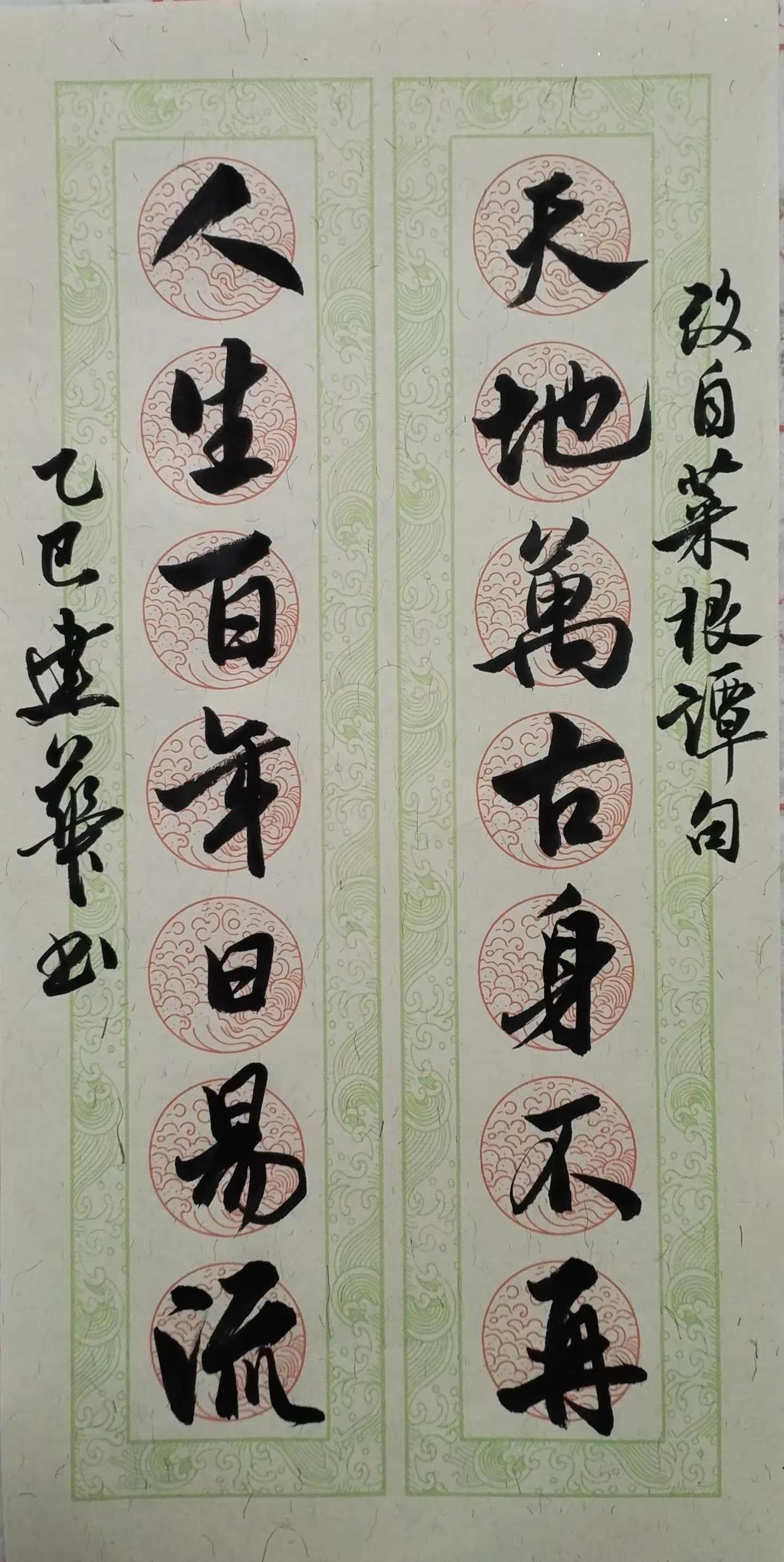

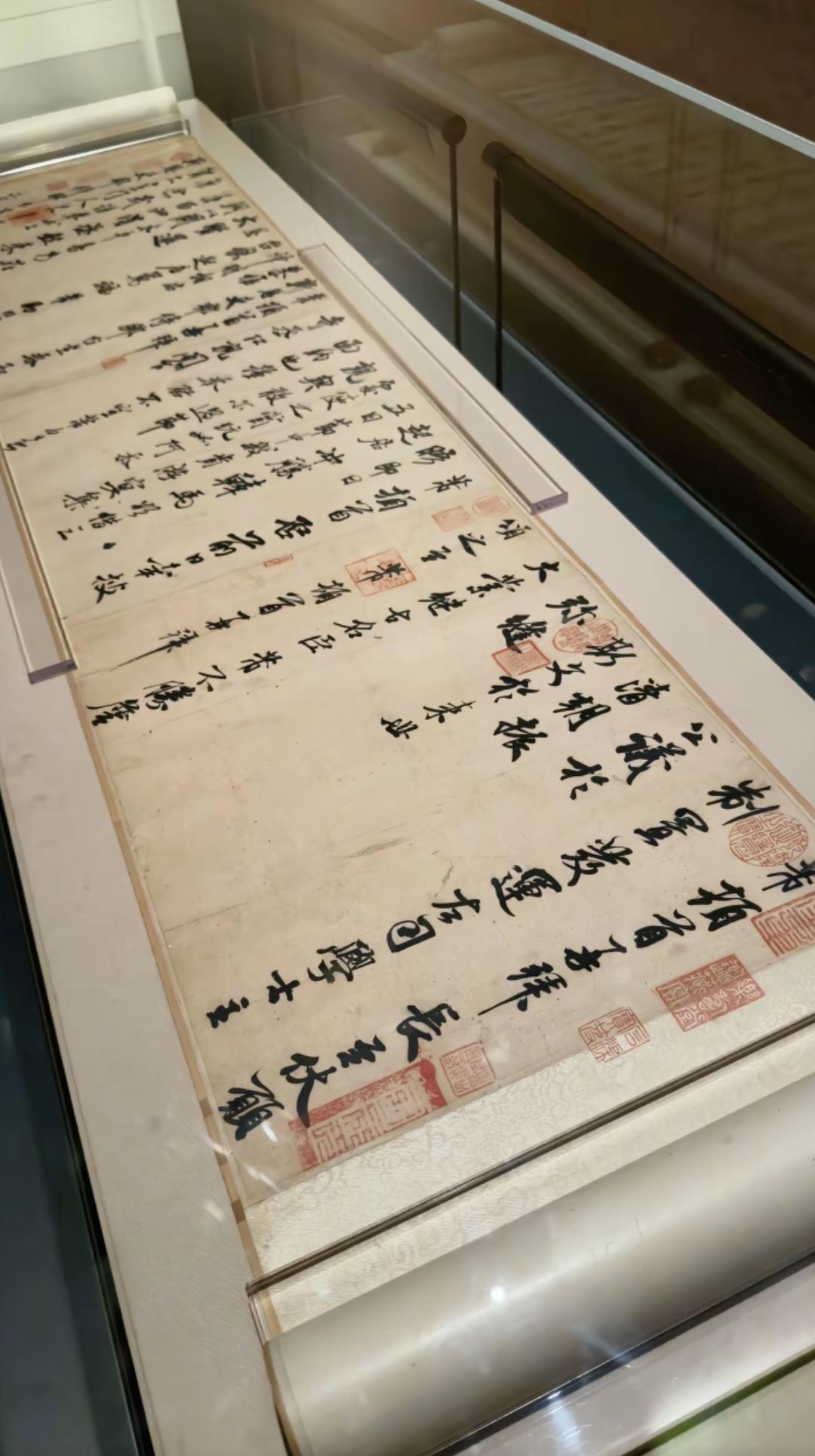

1980年,谷牧副总理花大价钱买了十张自称是史可法的字画。他叫来一堆鉴赏家,大家看了都说是真的。徐邦达老先生一到场,瞄了一眼就说“假的”,把所有人都愣住了。谷牧问原因,徐老解释说裱边手法不对、笔锋软塌、连纸张都是泡茶染的。 那天的鉴定会在北京的一间会议室举行,墙上挂着十幅卷轴,墨迹深浅不一,落款都写着“史可法”。几位受邀的鉴赏家围着画仔细端详,有人用放大镜看印章,有人用手指轻叩纸面听音,还搬出史可法的书法集对照,最后一致认定是真品,理由是“气息古雅,笔意沉稳,符合明末忠臣书风”。谷牧坐在长桌一端,手里转着茶杯,没急着表态,只说再请一位行家来看看。 徐邦达走进来时,已是下午四点,阳光斜斜照在画轴上。他没有像其他人那样逐张细审,只在每幅画前停留两三秒,目光顺着裱边的接缝走了一圈,又低头嗅了嗅纸张的味道。轮到第三幅时,他用指尖轻轻在纸角一捻,随即摇头。 谷牧见他神色笃定,便问缘故。徐老把画轴摊平,指着裱边说:“这用的是清末民初流行的‘湿托’裱法,接缝处有胶水晕开的细纹,史可法是明末人,那时候的裱工讲究干托,胶薄而匀,不会出现这种水渍痕。”接着他又拿起一幅,用指甲在落款处轻刮,粉末微微泛黄,他解释:“墨色浮在表面,是泡茶染的旧色,真迹的墨会渗入纸纤维,不会一刮就掉。” 徐邦达的判断不是凭感觉,是几十年在故宫和文物鉴定一线积累的经验。他年轻时在上海学画,后来进入文物局,经手过无数明清书画,对不同时期的材料、工艺、笔法烂熟于心。 他知道,明末的书画家多用松烟墨,墨色沉润且有颗粒感,而眼前的画墨色均匀发亮,明显是现代墨汁加染色处理的结果。笔锋方面,史可法的行草有股刚劲之气,起落笔干净利落,这几幅画的笔画却绵软无力,转折处常有犹豫的拖痕,是临摹者在刻意模仿却缺乏底气的表现。 更关键的是纸张。徐老摸了摸画芯,说:“这是民国时期的竹纸,泡过浓茶做旧,闻着有茶香,但真迹应用的是明代的楮皮纸,纤维长而韧,手感更糙。”他补充,鉴别字画不能只看风格像不像,要从材料、工艺、墨色、裱工综合判断,因为造假者能学字形,却难复原几百年前的制作条件。那天的鉴定结果让在场几位鉴赏家有些尴尬,有人小声说“光看气韵没细究材料”,也有人承认对裱工研究不深,才被蒙过去。 谷牧听完没责怪任何人,只说“花钱买教训,但学到了真东西”。他原本买这些画是打算捐给博物馆作展览,让更多人了解史可法的精神,可假画进了展厅,反而会误导公众。事后他让工作人员把画封存,并请徐邦达整理一份详细的鉴别报告,用作内部培训资料。这份报告后来在文物系统的培训班上被反复引用,成为“看裱工、辨墨色、验纸张”的经典案例。 这件事也让人看到,鉴定文物不仅需要眼力,更需要对历史工艺的深入了解。徐邦达的“一眼假”,背后是几十年摸爬滚打的积累——他从青年时起就跑古玩市场、进库房比对真迹,连不同朝代的糨糊配方差异都记在心里。他知道,造假者往往在细节上露怯,因为现代材料再像,也无法完全复制古代的工序和环境。比如湿托与干托的区别,泡茶染与岁月氧化的区别,这些细微处正是真与假的分水岭。 谷牧的身份让这件事多了层公共意义。作为副总理,他接触文物是为了文化建设,但高价购画的风险也提醒决策者,文物征集必须有严谨的学术把关,不能单凭“大家都说真”就拍板。徐邦达的果断否定,不只是保护了国家财产,也维护了学术鉴定的严肃性。 有意思的是,事后有人问徐老,为什么敢在那么多专家面前直接说“假的”。他答得平淡:“真假不是靠人数决定的,是靠证据。我看到了证据,就不能装糊涂。”这句话其实点破了鉴定的核心——它不是人情场,是技术活,证据面前,面子要让步。 从黑伞到字画,从彩礼到文物,我们看到不同的场景里,总有人在用专业和冷静守住底线。徐邦达的“一眼假”,守住的是文化的真实;谷牧的坦然接受,守住的是求真的心。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。