说起现代作家与咖啡结下不解之缘,我们较为熟知的,新文学作家中有写了《珈琲座谈》一书的张若谷,还有邵洵美、傅彦长等;通俗文学作家中,曾孟朴、周瘦鹃等也不会遗漏。但陈蝶衣就鲜为人知了,而且,在我看来,陈蝶衣应享有“咖啡大王”的美誉。

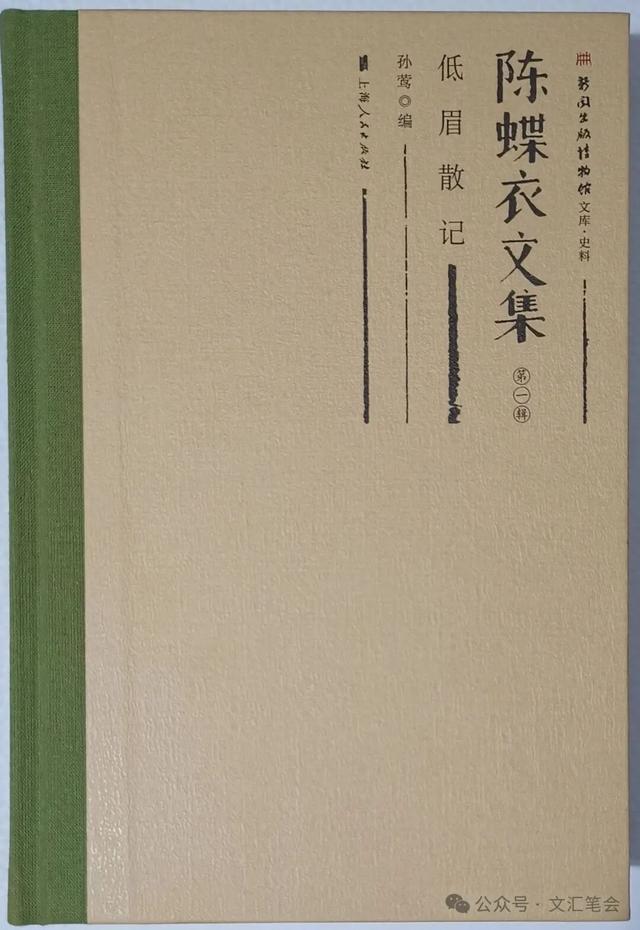

陈蝶衣1930至40年代活跃于海上文坛,专栏小品、短篇小说、电影歌词等无所不能,而我之所以称他为“咖啡大王”,理由有三:一,陈蝶衣自己说过:“我唯一的消耗是喝咖啡,每天下午在咖啡馆孵三小时。”(引自《喝咖啡难》,1949年2月9日上海《铁报》);二,他1944年左右又在上海开过一家“大中华咖啡馆”(当时上海沦陷于日本侵略者之手,由此应可见他的爱国情怀);三,也是更重要的一点,从1940至1949年,他在上海的各家小报所开设的专栏中,先后发表了《小坐南京咖啡馆》《CPC咖啡》《咖啡馆之末路》等二十多篇写喝咖啡、泡咖啡馆或与喝咖啡相关的文章,这在当时海上文坛可谓无出其右者。

1943年11月19日,陈蝶衣在《大上海报》发表《喝咖啡》,循循开导上海市民如何喝咖啡,文笔甚为风趣:

尝见许多人喝咖啡,恒以小匙舀咖啡些许,徐徐送入口中,以示并不“穷凶极恶”,此实大误。小匙之为用,仅在于调和糖块,咖啡则擎杯喝之可已,绝对不需用匙,用匙转成了洋盘矣。盖西人喝咖啡,亦无如是吃法也。书此,以为时常跑咖啡馆者告。

“洋盘”是上海话,意为对都市事物没有经验而闹笑话。1947年12月20日在《导报》发表的《游击喝咖啡》,既反映了当时上海的物价飞涨,也颇幽默:

孵咖啡馆成了习惯,遂以国际三楼作为经常的会客室,其地的优点是比较清静,柔软的沙发坐着也相当舒适,但遗憾的是,咖啡的售价一再改码,坐一个下午的代价,由一万五千元涨至三万元,一个月的耗费近百万金,虽然不能算浩大,但究竟不甚节约。于是迁地为良,近来的孵咖啡馆采取了游击式,不是西青就是光明咖啡馆,西青的饮料售价相当于国际三楼之半。是处有水汀设备,可作庇寒所,但地窄人稠,时常客满,迟到即有向隅之虞。光明咖啡馆后进觅座,不但比较清静,而且玻璃门内窥双携之侣翩然而过,兼有眼药可榻。

“国际”指上海大名鼎鼎的国际饭店,至今巍然屹立,而“眼药可榻”也是上海话,大饱眼福之意也。《招牌字》(刊1944年3月6日《繁华报》)由咖啡馆起笔,写出了陈蝶衣颇有自知之明,也善于自嘲:

有人以宣纸两张,送至大中华咖啡馆,嘱下走为银星杂志社书字招。下走之字,大伏天为朋友们写写扇子,或尚可派司,若字招则必须有大气磅礴一笔,不以此项生意照顾邓粪翁、谭泽闿,而寻到下走头上,无论如何是走错了门路,恕下走不敢命笔,盖深恐大家都砍招牌耳。

陈蝶衣写咖啡文中最为短小动人的当数《男耕女织》(刊1947年5月5日《导报》),文题似与咖啡毫不相关,其实不然,而“文友某先生”云云,或为陈蝶衣的自况也未可知:

文友某先生带了他的太太孵咖啡馆,某先生一面喝咖啡,一面写稿;他的太太一面喝咖啡,一面结绒线衫,宛如一幅男耕(笔耕也)女织图也。

文|陈子善

编辑|王秋童