养心殿外,天色还是那种浓得化不开的墨蓝。寅时的梆子声刚刚落下,像一颗石子投入沉寂的湖面,紫禁城便在这声响中缓缓苏醒。殿外黑压压跪着一片人影,安静得能听到衣料摩擦的窸窣声——然后,那个帝国最尊贵的身影,准时出现在了门槛边。

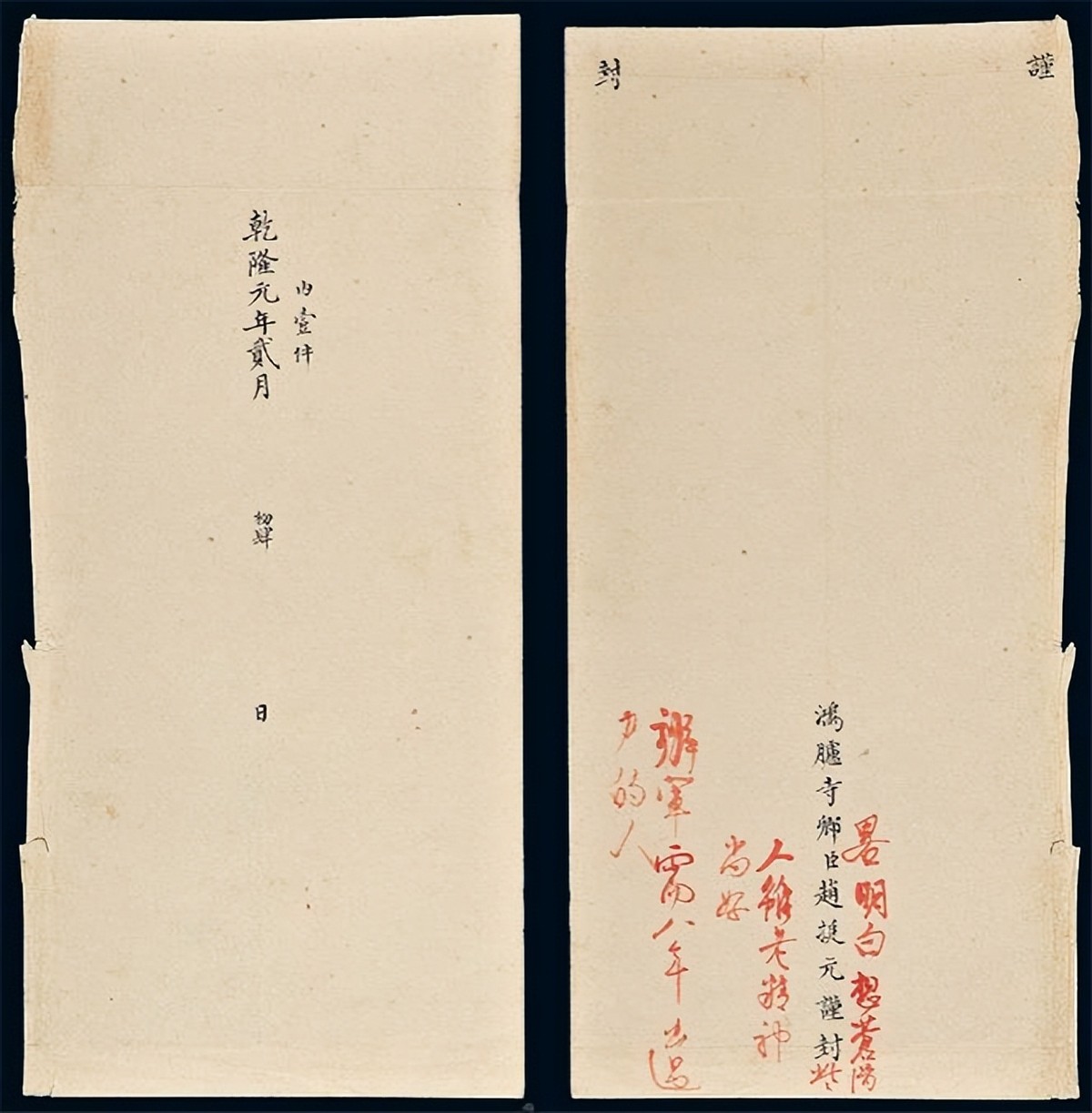

乾隆画像

这一幕,已在紫禁城重复了六十个春秋。乾隆三十年正月初八,凌晨四点整,北京城还浸在靛蓝色的严寒里。你若站在景山上往下望,整座宫城就像一头蛰伏的巨兽,只有养心殿这一处,微微透着一点活动的气息。

紫禁城还打着呼噜呢,乾隆爷已经睁眼了。这可不是睡到自然醒——说白了,是皇帝的“班”到了。就像你每天被手机闹钟拽起来打工,皇帝的闹钟,是整整一个大清朝趴在耳边喊:“老板,该上朝了!”

简单盥洗后,他移驾同豫轩用早膳。三张方桌摆开,只有中间那张归他使用——左右两桌满满的“额食”,都是用来赏赐的。这顿早饭吃得可不轻松,每一道赏出去的菜,都会在某个大臣府邸门前引发一次隆重的跪拜。食物在这儿,早就不是食物了,倒像是一种流动的、可食用的忠诚契约。

这顿早饭的规矩,其实是从《孝经》里来的。古人多聪明,把上下级关系包装成“孝顺”那一套,给冷冰冰的权力游戏穿上了亲情的外衣。皇帝一顿早饭的功夫,就把人心给收拢了,这效率,现代老板看了都得直呼内行。

吃完早饭,乾隆就溜达到了坤宁宫。这地方挺传奇,从明朝皇后的套房,变成了满族祭祀的“总部”。皇后已经忙活半天了,就等皇帝来给王公大臣们分祭祀完的福肉——热乎乎、还带着烟熏味。

现场烟雾缭绕,乾隆一人分饰两角:在满族守护神面前,他是头号祭司;在等着吃肉的大臣眼里,他是发福利的大家长。权力与信仰、家族与政治,在这场充满原始仪式感的烧烤大会里,被缝得滴水不漏。一个时辰的祭祀,巩固的不是规章制度,而是那句潜台词:“咱们拜同一个神,吃同一块肉,而唯一能跟神聊微信的——是皇上。”

辰时初刻,乾隆步入乾清宫。这里早就不住活人了,倒像是一座思想的陵墓,供奉着自努尔哈赤到雍正的所有圣训实录。

每天的晨读,是他与历代先帝的法定对话时间。他尤其爱读祖父康熙关于“人才”的论述——这可不是简单的怀旧,而是一种统治合法性的追溯与加固。通过重复祖先的语言,他证明自己是这一伟大谱系的正统延续。每项决策仿佛都能在先祖智慧中找到遥远的回声,这是历史对当下的授权。

接着他溜达到了重华宫,去见另一位“老熟人”——已故的富察皇后。这儿藏着的,可不是什么皇帝日常,而是他鲜为人知的“青春限定版”:那个还没戴上全能帝王面具、只是位少年丈夫的自己。他在《重华宫记》里写过一句大实话:“旧剑不能忘也”,像不小心漏了道缝,让人瞥见精密运转的日程表底下,居然还压着一点私人情绪。

不过最有趣的是,就连这点悄悄怀念,最后也没逃过皇宫的“标准化流程”——被安排成了每年正月固定举办的纪念仪式。只能说,皇上就连走心,都走得很讲章程。

他一生作诗四万多首,这个惊人的产量,多源于此宫举办的君臣诗会。那些由词臣辅助、集体联句的“御制诗”,与其说是文学创作,不如说是文字化的朝觐。诗歌成了觐见的礼物,而皇帝的名字冠于其上,完成对文化话语权的最终收割。你看,连私人情感与文学活动,最终都逃不过被权力征用的命运。

上午十点,乾隆进入养心殿,开始处理帝国的神经信号——奏章。

公开的题本奏折因为程序太僵化,信息早就被滤得干干净净。真正的统治核心,在于密折体系。这一发轫于康熙、扩展于雍正、至乾隆而登峰造极的制度,把帝国官场织成了一张巨大的网。

每个有密折权的官员,都是皇帝的独立眼线。满文密折则更进一步,在语言层面划出了信任的疆界。这已经不是简单的信息传递了,而是皇帝对信息源的绝对垄断,是对官僚系统的无形威慑。所有人都在窥探与被窥探中战战兢兢,主动把思想的自我审查刻进了骨子里。

皇帝坐在这儿,就像坐在信息蛛网正中央的蜘蛛,感受着每一丝最微弱的震动。

下午的召见,则是信息从纸面到身体的延伸。地方官定期陛见,让皇帝的目光能周期性扫过帝国的每个角落,防止谁在地方坐大。而申时(下午四点)的“晚面”,是权力核心中的核心——与军机大臣的机密会议。这里没有繁文缛节,只有最高决策的效率。

从密折的无声监控,到晚面的密室决策,乾隆完成了从信息控制到意志贯彻的闭环。他不仅要知道一切,还要让一切都按他的意志运转。

乾隆忙完政务,就溜达到养心殿边上的“三希堂”放松。这间小屋可是他的宝藏库,里头收着王羲之、王献之等大佬的传世字帖,件件都是国宝级。

每天看看字画、摸摸古董,顺便题首诗、盖个章,对乾隆来说就像日常打卡。尤其是当他举起那方“乾隆御览之宝”的大印,“啪”一声盖在古画字帖上时,那架势不像在欣赏,倒像在宣布:“这幅字画,直到被朕盖过章,才算真正升值了!”

那一刻,艺术史仿佛被他重新理了一遍顺序——皇上亲手认证的,才是顶流。

那几根被他刻意放置、严令不许移动的杂草,正是这种绝对占有欲的微妙象征——连微不足道的自然物,其存在状态也必须由他的意志永恒规定。

在这一刻,乾隆不仅是政治上的皇帝,更是文化上的教皇。他用印玺完成对历史的最后一次征服,将过往所有辉煌都收归己有。

夜幕降临,一天中最后一项制度性活动开始了。太监托着绿头牌跪呈,妃嫔们成了等待点选的物品。

被选中的“幸运者”经过严谨的清洗、包裹、运送,从皇帝脚边匍匐入衾。整个过程,时间被严格限定,门外太监的催促声像无情的计时沙漏。即便是最私密的肉体接触,也被剥离了情感与随机性,沦为一项旨在“养固精元”的养生程序与繁衍皇嗣的政治任务。

妃子的身体,如同白天的奏折、文物一样,是皇帝需要按规定流程处理的“事务”之一。随后,她们被移走,皇帝独眠。

孤独,是皇权必须支付的代价,也是确保皇权不被枕边风侵蚀的制度设计。据《起居注》载,彼时多由容妃(传说中的香妃)侍寝。

话说刚过初八不久,那拉皇后跟着皇帝南巡,突然就干了一件惊天动地的事——咔嚓一下把自己的头发给剪了!简直像是电视剧里才有的神展开,当场就和皇帝彻底闹翻。

正史里没写具体为啥,但咱们猜也能猜出点门道:你想想,在那宫里,什么都被安排得明明白白,连喜怒哀乐都像打卡上班一样。日子久了,再温顺的人也得憋出个大的来。皇后这一出,大概就是忍无可忍之后,一把掀翻内心的桌子——虽然看着很疯,但恐怕也是她唯一能选的“痛快”反抗了。

乾隆三十年正月初八这一天,平淡无奇,循环往复。皇帝像一个被上紧了发条的精致人偶,而操控他的发条,正是由他本人与历代先帝共同拧紧的、名为“祖制”与“皇权”的庞杂体系。

他不是没有自由——他的自由,恰恰体现在他如何极致地运用、并乐于深陷于这套规则之中。通过将自我彻底仪式化,来彰显权力无所不在的掌控力。

他的每一天,都是一场盛大而静默的权力展演。从“碰彩头”的恩典施予,到祭祀的神权代言,从密折的信息独裁,到文物上的印玺确认,再到卧榻边的时间管制……他通过控制自己的每一分钟,来控制整个帝国的时空。在这一点上,他勤奋得令人窒息,也成功得令人绝望。他将封建帝王的个人集权,推向了心跳般规律、机械般精确的巅峰。

然而,就在他沉浸于这架自己亲手维护的机器完美运转的嗡鸣声中时,世界的齿轮已转向全新的轨道。

大洋彼岸,瓦特改良的蒸汽机开始轰鸣;北美大陆的议会辩论着权力制衡的宪法。一种基于理性、资本、科技和新型政治组织的文明力量正在崛起。乾隆用密折监控着他的疆域,用礼仪规训着他的臣民,用印玺占有着历史的精华,却无法监控、规训和占有那即将席卷全球的现代性浪潮。

从乾隆三十年正月初八的落日,到鸦片战争的炮火,不过七十余年。那个黄昏,当养心殿的烛光映照着皇帝批阅最后一道密折的身影时,它所照亮的,不仅仅是一个盛世帝王的勤政背影,更是一个即将被锁死在自身完美逻辑里的古老文明的漫长暮色。

那个凌晨四点准时出现在养心殿门槛的身影并不知道,他精心维护的这套精密系统,终将被来自海洋另一端的力量彻底打破。他掌控了紫禁城内每一刻的时间,却无法让历史为他停留片刻。

当紫禁城的晨钟再次敲响,帝国的黄昏已在地平线下悄然孕育。所有仪式都将继续,所有规矩都会被遵守,直到某一天,炮火将证明:有些完美,不过是另一种形式的僵化;有些精致,恰恰是衰亡前最绚烂的绽放。

而这一切,都从那个寒冷的、靛蓝色的凌晨开始——当皇帝的身影准时出现在门槛,当天下的重量又一次落在一个人肩上,当新的一天按照六百年的剧本准时开幕。历史在循环,也在积蓄着打破循环的力量。只是当时的人们,还听不到那遥远的、来自未来的脚步声。