1938年冬天的一个夜晚,皖南山区寒风刺骨。新四军第四支队的干部们挤在一间昏暗的屋子里,灯芯烧得正旺,屋里却一点也不暖和。有人低声说了一句:“到底是走,还是不走?”话音落下,屋子里一片沉默。这一年的抉择,后来牵扯出了一位名将的沉浮,也成为邓子恢日后反复思索的问题。

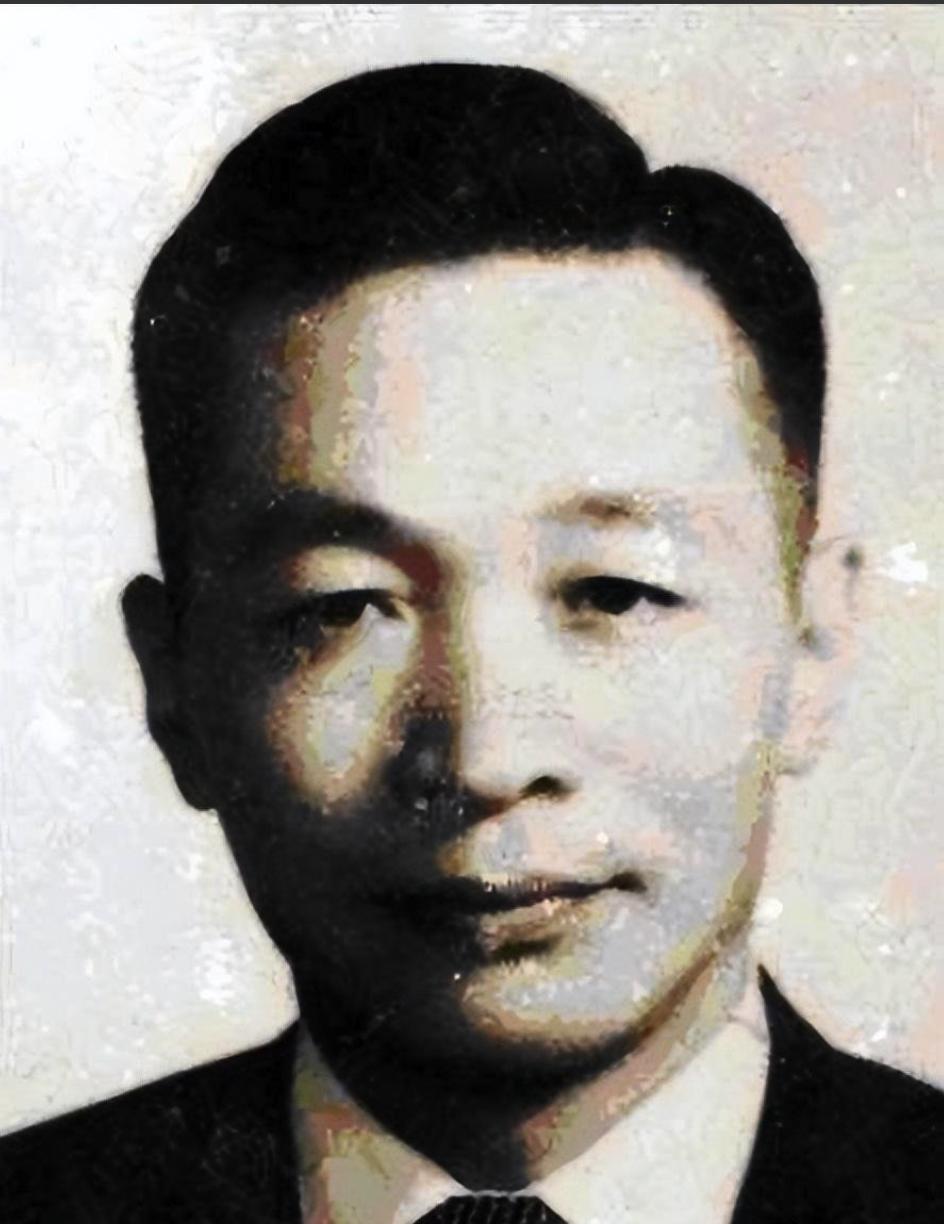

这位处在风口浪尖上的人,正是曾在鄂豫皖独挡一面的高敬亭。

一

高敬亭的名字,再次被正式提起,是在1977年。4月27日,解放军总政治部下发《关于给高敬亭同志平反的通知》,为其恢复名誉。三年之后,1980年4月19日,他的骨灰安放在合肥。这两件事,就像在人们记忆深处点亮了两盏灯,把尘封多年的往事又照了出来。

不少当年的同志,都在那几年里重新谈起这位已经遇难三十多年的将领。评价并不单一,有惋惜,有不解,也有肯定。但有一点几乎没有争议:在土地革命战争和抗日战争初期,高敬亭确实立下过重要功劳,是一位在关键时刻顶得上去的指挥员。

1907年,高敬亭出生在河南新县的一个贫苦农家。家里人口多,地不多。10岁那年,他的母亲因病去世,生活一下子更艰难了。靠着家里省吃俭用,他读了6年私塾,“识了几个字”,在当时的山村,这已经算是难得的文化程度。后来家里实在撑不住,他只好辍学回家,一边务农,一边跟着父亲杀猪补贴家用。

这样的出身,决定了他对底层苦难有切身体会。1927年,局势风云突变,国共合作破裂,白色恐怖迅速蔓延。就在这一年,他在私塾同学梅光荣的带动下参加了黄麻起义。第二年,他正式参加红军,走上了全职革命道路。

这条路,对他和他的家庭来说都是无比艰难的选择。因为参加革命,他的父亲和三个兄长先后被当地反动势力杀害,全家遭到清算。有人劝他:“到此为止吧,你已经尽力了。”据后来一些老同志回忆,高敬亭当时的态度很坚决,大意就是:“他们杀了我的亲人,我更不能回头。”这种近乎倔强的劲头,在他后来的很多决断中,都屡屡显现。

二

有意思的是,人们对高敬亭的最初印象,大多停留在“骁勇战将”四个字上。但从履历看,他在早期更像一位从地方工作做起的全面干部,而不仅仅是冲锋在前的指挥员。

1929年秋,他入党后不久,就被推选为乡苏维埃政府主席。之后职务一路上升,当过区苏维埃武装委员,又担任鄂豫皖特区苏维埃政府主席、光山县委书记。看上去职位不少,但当时的现实并不轻松:白色恐怖、围剿频仍,既要抓地方政权建设,又要组织武装斗争,任务非常复杂。

在光山县委书记任上,他开始组建和整顿地方武装,陆续建立了光山独立团、光山赤卫师和光山游击师。这些队伍依托山地和乡村,很快成为当地反抗势力的骨干力量。不得不说,这段经历既锻炼了他组织群众、建设政权的能力,也培养了他运筹地方武装的自信。

1931年前后,他又相继担任鄂豫皖分局委员、鄂豫皖苏维埃政府主席、省委组织部部长等职务。这一时期,红四方面军在鄂豫皖地区面对敌军多次“围剿”,斗争极其艰苦。经中央和分局讨论,决定主力撤离鄂豫皖,转移到新的战略地区,同时留下部分力量坚持斗争,以保存火种。

高敬亭就是被选中留下的干部之一。这并不是什么“退居二线”的安排,而是非常危险的任务。留守部队要在敌军重压之下坚持游击,环境封闭,补给困难,随时面临被各个击破的危险。能挑起这样的担子,说明组织对他的能力和意志有一定信任。

1934年,局势进一步变化。徐海东、吴焕先、高敬亭等人在鄂豫皖坚持两年多后,属于红一方面军序列的红25军作出向北转移的决定,准备开辟新的根据地。但仍然要留下部分力量,继续在原地牵制敌人。负责领导这支留守部队的,依旧是高敬亭。

此后,红25军离开鄂豫皖,他被任命为鄂豫皖省委书记兼军政委员,着手重建鄂豫皖省委和红28军。重建后的红28军起初只有一个师和一个手枪团,千余人马。辗转打击敌人、争取群众、武装扩军,部队人数后来增加到近2000人。

在这样恶劣的环境下坚持三年游击战争,谈不上“顺风顺水”。但从结果看,他确实扭转了一定局面。红28军凭借灵活的游击战术,多次击退当地敌军的“清剿”,一步步把游击区扩展到22个县。卫立煌、廖磊等国民党将领,曾亲自指挥部队围攻鄂豫皖革命力量,却始终没能彻底压垮这支红军残部。

多年以后,徐向前在回忆录中提到这段历史,专门点到红28军坚持游击战争的情况,评价是肯定的。可见,在这段时间里,高敬亭的表现,确实算得上“功劳卓著”。

三

全面抗战爆发后,中共中央根据形势需要,调整了红军各路武装的建制。1937年,南方八省红军游击队改编为国民革命军陆军新编第四军,这就是后来广为人知的新四军。鄂豫皖地区的红28军,也被整编为新四军第四支队。

这一次,高敬亭出任第四支队司令员。他手下的力量不算小:三个团外加一个手枪团,大约3100人。在当时的新四军序列中,第四支队实力最强。其他几支的主官也都来头不小:第一支队司令员是陈毅,第二支队司令员为张鼎丞,第三支队司令员则是张云逸。

改编完成后不久,第四支队就在巢县蒋家河口附近,抓住机会伏击日军,打出一场漂亮仗。这次战斗,成为新四军在全面抗战爆发后取得的第一次较大胜利,在军内、军外都引起不小反响。蒋介石还亲自发电表示“嘉勉”,这是当时国共合作的大背景下出现的一个特殊细节。

从资历和战功看,如果之后一切顺利,高敬亭的军事生涯很有可能继续上行。以他的经历,与张云逸等人并列在开国大将之列,也并非完全不可想象。即便有所差距,开国上将的军衔,按一般推测也是极有可能的事情。

然而,抗战时期的新四军,并不是简单的“各自带兵打仗”。一支逐步壮大的抗日武装,必须在统一领导下行动,特别讲究政治上的高度一致和组织上的严明纪律。就在这里,高敬亭多年来形成的一些习惯,与新的要求出现了尖锐的矛盾。

长期在鄂豫皖独立坚持斗争,他习惯于“说了算”“拍板就干”,上面缺乏及时联系,他就自己权衡利弊,根据地里的情况自行决定行动方向。这样的做法在当年的特定环境中,的确有其现实基础,也在一定程度上赢得了部队的信任。然而,等到统一整编之后,这种惯性就慢慢变成了问题。

邓子恢后来回忆提到,高敬亭“把部队视为己有,拥兵自卫”,对上级派来的干部多有排斥。对照当时的组织纪律,这类做法性质就非常严重。抗战时期,中共中央一再强调政治服从、组织集中,这不是形式,而是关系整个抗日统一战线能否稳住的大问题。

四

矛盾真正激化,发生在1938年前后。中央和新四军军部决定,由高敬亭率领第四支队主力,开赴淮南路东,开辟新的敌后抗日根据地,配合全局战略。这个命令在军部看来是顺理成章的安排,在高敬亭眼中却非常难以接受。

原因并不复杂。多年坚守大别山,他对那一片山河极其熟悉,也对那里的群众基础、游击环境有很深感情。在他看来,自己过去能在大别山挺过国民党坚决“围剿”,现在同样可以依靠这一带山地长期坚持,不见得非要冒险远赴新的区域。他对远离熟悉战场的安排一直有抵触情绪。

这种心理可以理解,但问题出在态度和执行上。中央和新四军军部多次强调,要服从统一部署,将第四支队主力调至淮南路东,形成与其他部队互相策应的态势。高敬亭却对命令“听得不太进去”,迟迟不愿执行。

1938年冬,新四军军部派第三支队司令员张云逸前往第四支队所在地区,专门做工作,希望高敬亭能够执行命令。郑位三等干部也参与劝说。据相关回忆,当时张云逸态度并不粗暴,而是分析形势,说明全局安排。高敬亭表面上听着,但内心还是更信自己的判断。

他一直坚持要把主力团留在大别山,把外出执行命令视为某种变通或“权宜之计”。经过一番较长时间的讨论和批评,第四支队许多干部逐渐认识到统一行动的重要性,多数人已经同意按命令转移。然而,高敬亭却反复徘徊,一会儿表示同意,一会儿又改变主意。

据当年的一些记载,他后来虽然勉强同意带队东进,却又临时下令九团停止出发。好在九团团长明确表示必须执行军部命令,坚持带队开拔,否则,事情可能会更加棘手。这一插曲,在军内的影响很不好,也直接加深了上级对他“无组织无纪律倾向”的担忧。

更棘手的事情还在后面。在向东转移过程中,第四支队的七团团长杨克志、政委曹玉福因对转移不满,对形势悲观,竟然携带公款潜逃。这种行为性质非常严重,不仅动摇军心,还在社会上造成恶劣影响,很快震动了新四军军部甚至中央领导。

从组织角度看,杨、曹叛逃是个人严重违纪甚至叛变问题,但直接上级难辞其咎。高敬亭作为第四支队主官,在干部使用、日常管理上显然存在重大疏漏。用现在的话讲,他至少有“用人失察”“管理失当”的责任。

为了处理这件事情,新四军军长叶挺和副政治委员邓子恢亲自赶到第四支队,召集干部会议,开展针对杨克志、曹玉福的斗争,意在肃清影响,稳定军心。但会议进行到一段时间后,情况出现了耐人寻味的变化。

不少第四支队干部并没有把矛头只对准杨、曹二人,而是把长期积累的不满一并提了出来。有干部直言,高敬亭长期独断专行,搞家长制,用人偏向亲信,生活作风也有问题,更严重的是,多次对上级命令阳奉阴违。这些问题,在战争紧张阶段,有时被“战功”掩盖,真正集中摆到桌面上还是在这次大会上。

干部们的意见越说越多,层层推深,不少隐藏的历史问题也被一一翻出。会议的议题,就这样从“反杨、曹”的斗争,逐渐转向对高敬亭个人问题的集中批评,甚至形成了非常强烈的压力。

不得不说,这种转向是当时组织生活中的一种典型现象。长时间斗争中积累的问题,往往要借某个事件爆发出来。而在政治纪律越来越严格、抗战形势要求高度集中统一的背景下,对“个人主义”“有令不行、有禁不止”的态度更加不能容忍。

五

在这场干部会和随后的组织处理过程中,高敬亭的问题被定性为“政治上犯了严重错误”。邓子恢在多年之后回忆,他特别强调的一点,就是“拥兵自重、把部队视为私人势力”的倾向,是政治上极其危险的错误。

对于一个长期身处火线的指挥员来说,战功固然重要,但政治立场和组织观念则是“压舱石”。在党和军队的制度设计中,政治纪律始终被放在高位。尤其是在抗日战争时期,党内更明确要求统一领导、统一指挥,以防各自为战、各自谋划,损害全局。

从这个角度看,高敬亭的问题不是简单的“小脾气”“不合群”,而是与当时的政治原则发生了冲突。无论是对命令的迟疑执行,还是对组织安排的多次抗拒,都触及了那条不能跨越的“红线”。

干部大会结束后,组织上对他进行了严肃处理。他被撤销第四支队司令员职务,由中央派人接任。此时,已经在延安养病的徐海东奉命南下,出任新四军江北指挥部副指挥兼第四支队司令员,接过了这支队伍的指挥权。

这一更换,在政治上宣示的意味非常清楚:部队不是任何个人的“私兵”,一切须归统一领导。对高敬亭来说,这无疑是一次沉重打击。从鄂豫皖的“独当一面”到新四军主力支队的司令,再到被撤职,他的事业轨迹在短短几年内发生了剧烈转折。

遗憾的是,历史并没有给他太多时间去慢慢修正。错综复杂的斗争环境,加上一系列难以避免的误解、冲突,使得他的命运走向极为悲剧。在纪念他平反的文件中,“有功”“有错”这两点并列出现,体现了党在总结这段历史时力求实事求是的态度。

六

纵观高敬亭的一生,从黄麻起义走上革命道路,到带兵在鄂豫皖坚持游击,再到改编为新四军后担任第四支队司令员,他的战斗经历很丰富。他善于打仗,作战时勇敢果断,善用游击战术,在极端艰难的条件下多次保住队伍、扩展根据地,这是许多战友公认的事实。

同时,长期在封闭、危险的环境里独立带兵,也让他养成了强烈的个人风格。性格倔强,脾气刚烈,身边人说他“耿直不服输”,这些特质在战斗当中,有时是优点,敢于担当,敢打硬仗;但放到严格的组织生活、复杂的政治环境之中,若缺乏自我约束,就很容易演变为“独断专行”。

邓子恢后来回忆时,并没有否认他的功劳,也不避讳他的严重错误。对这位旧部,在肯定与批评之间,态度是沉着而严厉的。他明确指出,高敬亭在政治上犯了“极其严重”的错误,而这种错误,并不能简单用“脾气不好”来解释,更不能用过去的战功来抵消。

从历史资料看,高敬亭性格的一大特点,是非常看重自己亲手带出的部队。他习惯于把这支队伍视作“打出来的家业”,在干部任用、任务分配上,往往更愿意依靠自己熟悉的人、更相信自己的判断。平心而论,在早期鄂豫皖的孤立环境中,这种“个人威信”在某种程度上确实维系了队伍。但当革命整体进入一个更高层次,统一领导成为铁律,这种习惯就显得不合时宜,甚至会带来危险。

值得一提的是,后来一些幸存的老战士,在谈到这段往事时,情绪很复杂。一方面,他们记得这位司令员在战场上冲锋在前,也记得他在敌人重压之下咬牙守住根据地的坚毅;另一方面,对他在组织问题上的严重偏差,又不得不承认确实触犯根本原则。用他们的话说,“有功,也有大错”。

七

1977年4月27日的平反文件,把这位在抗战中牺牲的指挥员,又拉回到公共记忆中。文件指出,要为他恢复名誉,对其历史功绩作出恰当评价。三年后,1980年4月19日,在合肥举行的骨灰安放仪式上,许多曾经的战友或部下,都以不同方式表达了对他的缅怀。

这两件事,标志着对这段历史的整理进入了一个更为冷静、严谨的阶段。既不抹杀战功,也不回避严重错误,而是在尽量全面的史料基础上,给出一个比较接近事实的判断。对于研究那段岁月的人来说,这种态度意义很大。

从更宽的历史视野来看,高敬亭的经历,折射出革命队伍从地方割据状态走向高度集中统一的过程。早期各地武装多有地方色彩,带兵的人也容易把部队看成自己的“嫡系”。随着形势变化,这种状态必须改变,否则就难以形成统一意志,难以承担更大规模的战争任务。组织一再强调讲政治、讲纪律、讲规矩,其实都是出于这个考虑。

在这一点上,他的问题具有某种典型性:敢打仗,会带兵,但政治认识没有及时跟上,组织观念仍停留在早期习惯之中。当环境变了,他却还用旧眼光、旧方式来判断,就很容易和上级发生尖锐冲突。对个人来说,这种冲突可能是一时的;对组织来说,却是不能放任的原则问题。

试想一下,如果在各个战区都容许“各顾各的”,各支部队都按自己的想法走,不服从统一安排,那么无论抗日战争还是解放战争,都很难取得最后的胜利。正因如此,在对待“个人贡献”和“组织纪律”的关系上,党始终坚持一条底线:功劳再大,也不能凌驾于纪律之上。

回看高敬亭的一生,既见锋芒,也见缺陷。他在大别山三年游击战争中的作用,值得肯定;他在政治纪律面前所犯的严重错误,也必须记住。对于后来者而言,这样一段经历,更像一面镜子:有功可以记,有错不能忽,只靠个人勇猛打天下的时代,终究要为更高层次的政治纪律和整体利益让路。