最近看到一则很有意思的新闻。

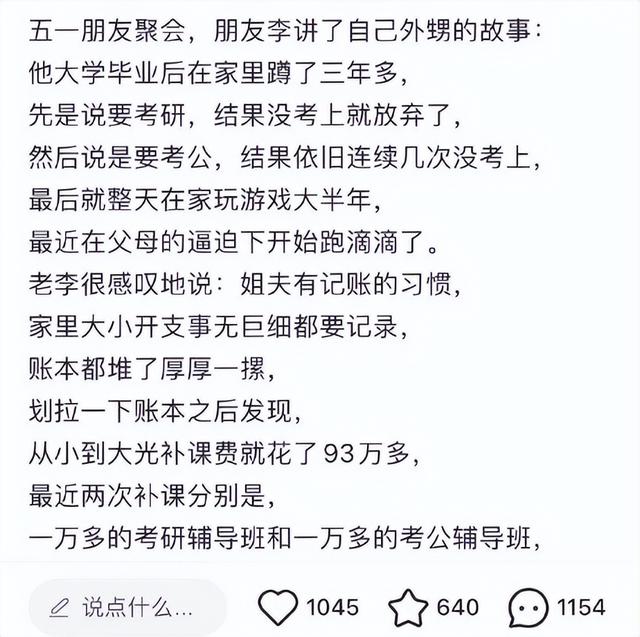

说是一网友的外甥,大学毕业三年多了,一直在家里蹲。

说要考研考了几次没考上,说去考公也是没啥结果,然后就整天在家里玩游戏。

后来在老父亲的逼迫下,不得不出去跑滴滴。

夫妻俩有记账的习惯,最后夜里一算账——

发现孩子从小到大光了补课费就花了93万……

这个帖子在网上引发了广泛的热议和共鸣。

本来父母花这么大代价,不能说望子成龙吧,但也是想把孩子培养成一个优秀的人才,但最后孩子只能去开滴滴。

不是说开滴滴就是失败,但肯定与父母的期待相差太远。

还有网友调侃——

要是省下这93万,都能给孩子买辆跑车开滴滴了。

确实,现在很多时候鸡娃不过是父母的一厢情愿,早已不是件划算的事。

01

如果鸡娃是一场投资,

绝大多数都无法获得回报

这样“一顿操作猛如虎,一看孩子原地杵”的案例,还有很多。

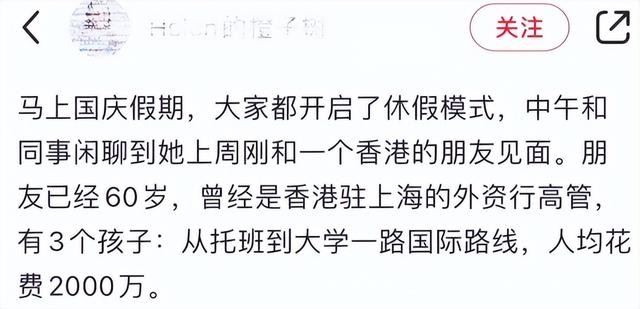

有一位香港的高管,在3个孩子身上花费高达6000万。

从幼儿园到大学,孩子们一路走国际路线。

这在“鸡娃圈”也属于顶配了。

结果呢,3个孩子成年后全都一事无成。

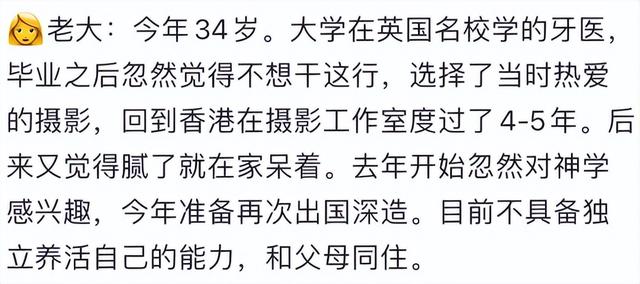

老大在名校学的牙医,可毕业就不想干了。

然后玩了四五年摄影。

结果现在开始对神学感兴趣了,不说能不能独立吧,就怕到最后还搞得出家了。

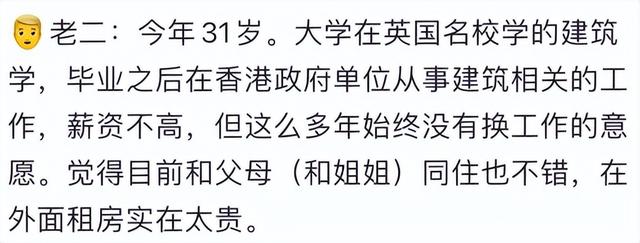

老二呢,学的是建筑,同样是名校出身。

可如今31岁了,也只是做着一份普通工作,也就只够养活自己。

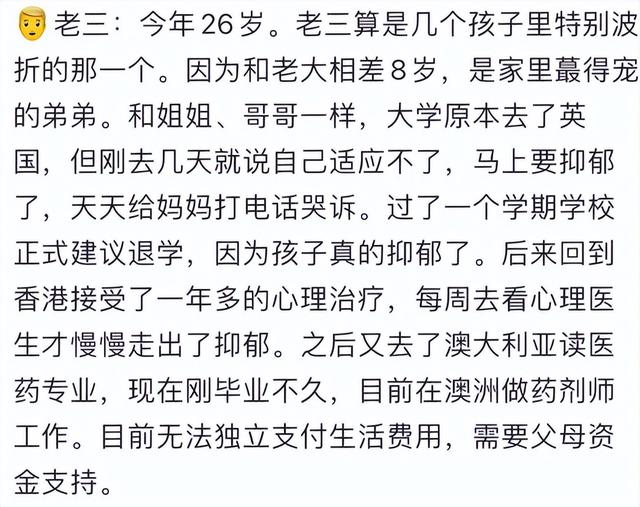

老三最小,也算是最受宠的。

但去英国留学一个学期,人就搞得抑郁了,接受了一年多的心理治疗才慢慢好起来。

后来在澳洲读完了医药专业,但现在也无法独立养活自己,还要靠父母接济。

我们这代人,作为教育投资的受益者,当年都是靠自己刻苦学习改变了命运,扭转了命运的轨迹。

但人的局限性就在于,往往会因为自己的亲身经历,过于依赖过去的路径和经验。

所以我们无比迫切地希望下一代依然能用自己的模式,希望他们能够少走弯路,复刻自己当年的成功。

但大家有没有想过,如今这样的路径还存在吗?

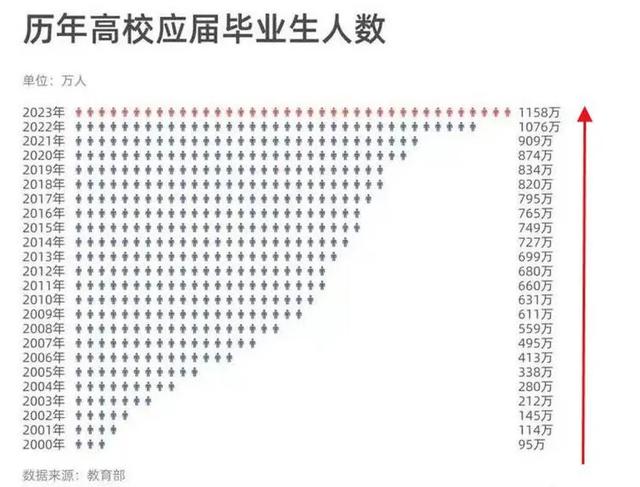

给大家看一组数据,来自于国家教育部的统计:

2024届高校毕业生人数同比2023年增加了21万,将达到1179万。

再看下面这张表,就能知道近二十年来,大学生的增长有多恐怖了。

不是翻几倍,而是翻了几十倍。

时光倒流二十多年,那时候的大学生,确实就是天之骄子。

不说抓住机遇创业当老板,就踏踏实实工作上班,然后乘着房地产的东风买房,就足够攒下一份不错的家业,跨越阶层。

然而,现在呢?

不管你承不承认,时代的红利、教育的红利、房地产的红利早已经过去了。

对于我们这届中年人来说,如果把鸡娃当成是一场投资,那就相当于高位重仓夕阳产业。

花个几十万上百万,最后孩子毕业却只能找一份普通工作,干三十年都收不回投入。

试问,这样的投资回报率你能接受么?

02

我教孩子逆天改命,

他却教我学会认命

对于鸡娃的爸妈来讲,学历贬值可能还不是最扎心的。

更扎心的是,你的娃能达多高的高度,其实一出生就可能注定了。

前段时间有个热搜很火,讲的事情也蛮搞笑的——

说的是著名奥运冠军杨威,媳妇也是体操女神。

结果俩个“体育大咖”生出来的3个娃,却全部都是“弱鸡”。

大儿子杨威亲手教体操,结果练了两年半之后,成功……喜欢上了高尔夫;

老二练了一段时间,结果不是磕破头就是磕破膝盖,甚至大门牙都磕掉了;

老三更惨,每一次儿童流行病都逃不过,现在还支气管炎加肺炎,在医院写作业呢……

视频最后,杨威干只能无奈地表示:

开心就好。

不过,这还真不能怪杨威没教好。

像这种“桃李满天下,家里结苦瓜”的事情,现实中还真不少。

有位网友自己和老公都是硕士,儿子却从小就是学渣。

两人不信邪,于是分工合作,轮番辅导,不分昼夜,丝毫不松懈。

一顿操作猛如虎,结果一看成绩呢。

倒数第四。

有位妈妈985毕业,孩子却成绩平平。

于是妈妈把在外企的工作都辞了,全职陪读,比自己上学都累。

结果孩子不仅成绩没上去,还反而更厌学了……

俗话说,龙生龙凤生凤,老鼠的儿子会打洞。

大多数人都觉得,一个出生在优秀家庭的孩子,大概率也会很优秀。

但其实,越是精英的父母,生出来的孩子越大概率超越不了自己。

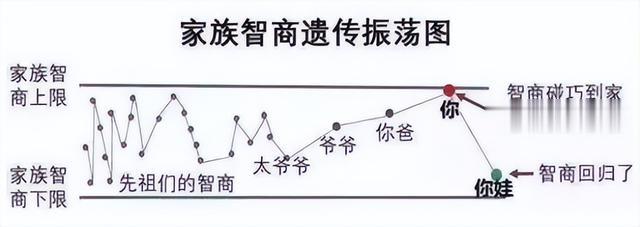

这里,不得不提到一个遗传学上的重要概念,“均值回归”。

简单说就是:

高个子父母的孩子,身高也许高于平均身高,但不见得高于自己的父母;

到一定程度后,后代的身高会往平均身高“回归”。

身高如是,智力亦如是;

不可能一代一代无限地提升,最终都会向均值“回归”。

其实仔细想想,这才是正常的。

如果每一代都比每一代强的话,现在人类的身高早就突破5米了,智商早就普遍200+了。

所以说,孩子怎么样出生时就已经注定了,这话还真有一定的道理。

我对撒贝宁的一个访谈,印象特别深刻。

他说老天给他最宝贵的记忆,就是“照相机记忆”。

就是一本书只要看一篇,他不仅能记住内容,就连排版、照片的位置他都能记得一清二楚。

这是真正的“过目不忘”啊,所以他轻松就能报送北大。

在北大逃课逃到老师都怀疑,但成绩依然名列前茅。

你说跟这样的天才比,还怎么比?比个屁啊。

所以啊,在教育的道路上,作为家长必须要明白:

孩子的智商、身高、体质等“硬件,其实”一出生就已经注定了。

父母的干预有做用,但作用并不大。

而且你越是优秀,你的孩子越高概率不如你。

这才是教育的基础定理啊。

03

鸡娃狂潮下的悲剧,

濒临崩溃的孩子

当然,也不是说鸡娃就完全没用。

很多家长投资孩子,并不是只为了金钱回报,更多是希望孩子成为一个有学识、有见识、有能力、有阅历的人。

但怕就怕,这边鸡娃没鸡出成绩,那边孩子反而在高压之下出现了问题。

最近听到一则消息,又把我的认知震得粉碎。

一位在北京安定医院精神科工作的医生说,这两年医院有一类病人的数量猛增——

那就是儿童。

据公开信息显示,每年有两万名儿童去安定医院。

两万啊,这是多么恐怖的一个数据。

而且这可是在北京,大家家庭条件都很好,物质生活优渥。

那为什么本应该无忧无虑的孩子,竟然会抑郁呢?

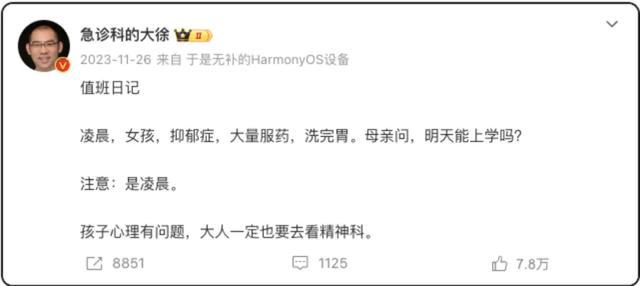

看看下面这个案例,或许你就会明白了——

有个16岁的女孩,在家里服了大量药,想自杀。

好不容易给孩子洗完了胃,可你知道女孩妈妈问的第一句话是什么吗?

她居然问医生:“孩子明天能上学吗?”

而且当时,已经是凌晨了。

孩子都想自杀了,都喝药了,妈妈最关心的,竟然是会不会耽误学业?

对此,这位医生只能无奈地感慨道:

“孩子心理有问题,大人一定也要去看精神科。”

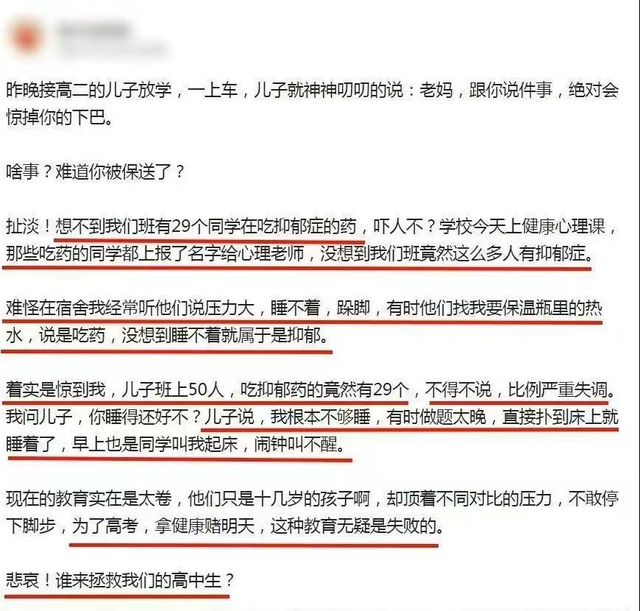

网上一位妈妈也曾爆料——

自己儿子上高二,班上50哥同学,竟然就有29个在吃吃抗抑郁的药。

这比例,高达一半以上。

这些孩子压力大、晚上经常睡不着、跺脚,同学之间还经常借热水吃药。

抑郁症这个词,真的离我们的孩子越来越近了。

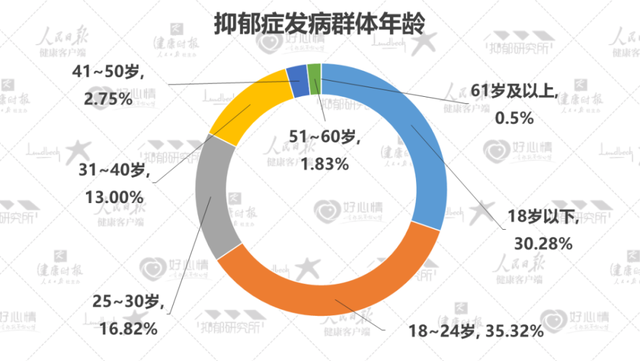

《2022国民抑郁症蓝皮书》的数据,非常触目惊心:

18岁以下的抑郁症患者,占到总人数的30%;在抑郁症患者群体中,有50%是在校学生。

这一代的孩子,看似物质充沛,生活无忧。

可他们面对的挑战和压力,却远比我们过去复杂:

学业竞争、内卷无止境、父母过度关注、自我探索的缺失……

尤其是碰上了一对焦虑的父母,更加可能一点喘息的时间、空间都没有。

一天一天,一年一年。

如同古希腊神话的西西弗斯,推着一块巨石上山,周而复始,永无止境,让人绝望。

04

接受孩子的平凡,是父母的必修课

前几年网上曾有一篇感动无数人的爆文,《“我的学渣儿子,妈妈相信,你是来报恩的!”》

作者和丈夫是985硕士、博士,但不管他们用什么办法,儿子的成绩始终上不去。

最后,他们认命了,接受了儿子是个“学渣”的现实。

但慢慢地,她发现自己的“学渣”儿子,真是来报恩的。

虽然成绩不好,但学习主动性很强,甚至主动要求报培训班;

儿子喜欢厨艺,喜欢看做饭的书,才10岁就已经能做好几种菜;

儿子心地善良,进门的时候看到身后有人,总会用小手撑着门,等着后面的人一起进来;

儿子活泼开朗,又乐于助人,很讲义气,还全票当选了体育委员……

最后,作者感慨:

“学习无非是为了让他以后有能力去养活自己,去实现自己的人生价值和社会价值。

可是我的儿子,他勤劳懂事善良,将来踏踏实实做一份平凡的工作,又何愁没饭吃?

做完了一天的工作,他回到自己温暖的家,做一名体贴的丈夫、一位负责的父亲,当我们生病的时候,他愿意耐心照顾陪伴我们……就这样长大、变老,不是也很好吗。”

不知道作为父母的你,看到这里是何感想。

有一个理念,我想绝大部分父母都是认同的,那就是:

培养孩子,供孩子上好学校,考上好大学,赚到大钱,其目的都是为了让孩子一生过得幸福、快乐。

但好成绩、好学校、很多很多的钱,这些真的是幸福的必要条件吗?

我常说,人生不是竞赛,而是各种体验的集合。

有人忙着追求功名利禄,赚了100万想赚1000万,赚了1000万想赚1亿,但劳累一生,发现自己连休息都没好好休息过;

有人一辆自行车一顶帐篷,就敢骑行环游世界,虽然每顿只吃挂面,但看到了别人十辈子都看不到的风景。

世俗认可前者。

但后者的幸福快乐,会比前者少吗?

人可生如蚁而美如神。

即使是平凡的人,也可以活出自己的精彩。

看过这样一段话:

“每个孩子都不一样。

有的是柠檬,有的是苹果,有的是仙人掌,有的是小树。

我们要做的应该是让柠檬更酸,让苹果更甜,而不应该让仙人掌长成参天大树。”

每个时代,都有其独特的挑战和机遇;

每个孩子,也都有自己独特的兴趣和天赋。

我们做父母的,不能局限于自己的成功经验,就强行给孩子选择人生道路。

而应该欣赏自家孩子,鼓励他去探索属于自己的道路,并且不强求结果。

最正确的教育观,不是非要把一棵小草培养成苍天大树。

而是要把一棵小草培养成一棵美好的小草,一棵健康的小草。

感谢你读到最后。

点个“赞”,并“分享”给更多人看,希望每一个孩子,都能飞向属于他的那片天地。

*作者:双木君,一位三观正、思想深、态度明的90后中年男人,也曾鲜衣怒马少年时,但愿浮生看尽长安花。关注【双木的生活观】,我会用独到的视角帮你解读世间万事万物。

评论列表