马可·奥勒留被奉为最伟大的罗马皇帝。但这位“黄金皇帝”,是否也埋下了政治动荡的种子?

马可·奥勒留半身像,公元161-170年;乔瓦尼·保罗·帕尼尼《罗马卡比托利欧山景观》,1750年

马可·奥勒留的雕像约建于公元175年,大概率是为纪念萨尔马提亚战役的胜利收官而作。这场战役自公元1世纪起持续进行,彼时萨尔马提亚人开始频繁威胁罗马帝国边境。这尊青铜骑马雕像堪称独一无二,是现存唯一一尊完整保留至今的古罗马同类雕塑。

雕像的命运因一场误认而意外得以保全。中世纪的基督徒见到雕像时,将其错认作首位基督教皇帝君士坦丁大帝的形象。这使得雕像免遭重熔与毁坏——在罗马基督教化的时代,许多与异教文化相关的古迹都难逃此劫。就这样,得益于这一历史误判,马可·奥勒留的雕像得以留存至今,成为古罗马艺术与传统的珍贵见证。

如今,这尊由抛光青铜打造的马可·奥勒留雕像,不仅是古罗马艺术的杰作,更是其统治与遗产的有力物质隐喻。它最初矗立在俯瞰罗马广场的卡比托利欧山之巅,象征着罗马帝国的辉煌与权势。

雕像所使用的鎏金青铜,至今仍以其精湛工艺与华美质感令人惊叹。然而,在光鲜的表面之下,腐蚀的痕迹清晰可见,映照出时光的无情侵蚀。这种外在璀璨与内在朽坏的对比,令人联想到马可·奥勒留统治的双重性——这位哲学家皇帝虽在帝国屡遭威胁的时期成功维系了统治,却未能阻止其走向进一步衰落。雕像始终是他复杂遗产的永恒象征,伟大与脆弱在其中并存。

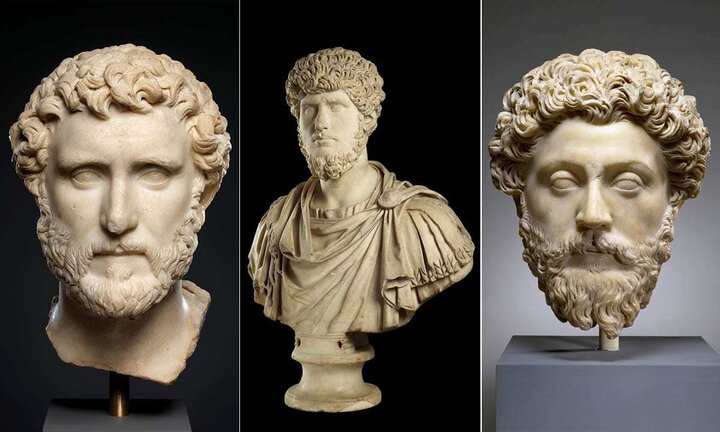

养子继承制下的帝国继承者:马可·奥勒留、卢修斯·维鲁斯与安东尼·庇护

安东尼·庇护皇帝半身像;卢修斯·维鲁斯皇帝半身像;马可·奥勒留皇帝半身像

马可·奥勒留于公元121年出生在罗马,时值哈德良皇帝统治时期,成长于帝国宫廷的核心圈层。他的出身为其与罗马贵族阶层建立了紧密联系:祖父在元老院仕途登顶,两度担任执政官与罗马市长;外祖母是富有的继承人;父亲马可·安尼乌斯·维鲁斯是皇帝的侄子;叔父安东尼·庇护则成为了罗马帝国的未来统治者。安尼乌斯家族以血统为荣,宣称自己是努马·庞皮留斯的后裔——努马是罗马传说中的第二位国王,亦是杰出的立法者。

公元138年,卢修斯·凯索尼乌斯·康茂德(卢修斯·埃利乌斯)去世后,哈德良收养安东尼·庇护为继承人,条件之一是安东尼必须收养马可·奥勒留与埃利乌斯之子卢修斯·维鲁斯。就这样,两位青年正式成为这位未来皇帝的继承人。

马可与卢修斯接受了罗马精英阶层中仅有少数人能获得的优质教育。他们的导师包括雅典政治家、国务活动家希罗德・阿提库斯,以及罗马文法家、修辞学家马可・科尔内利乌斯・弗龙托。这些导师塑造了两位继承人的世界观与智识素养,对马可的影响尤为深远——他后来被誉为“王座上的哲学家”。

共治与执政初期

安东尼·庇护时期的金币,正面为其桂冠头像,背面为青年马可·奥勒留像,罗马,约公元140年

公元161年安东尼·庇护去世后,罗马帝国的政治格局发生意外转折。元老院原本打算将权力独授马可·奥勒留,但马可出于对哈德良皇帝遗愿的尊重,坚持让养弟卢修斯·维鲁斯也获得同等权力。这一决定成为罗马帝国历史的先例:帝国首次由两位皇帝共同统治。不过,这种权力分配并非平等。

马可·奥勒留在政治经验上远超卢修斯。到共同执政之时,马可已三度担任执政官(分别在公元140、145和161年),并被任命为大祭司——这一身份凸显了他在国家事务管理中的核心地位。相比之下,尽管卢修斯·维鲁斯拥有共治者头衔,实际却处于从属地位。正如卢修斯的传记作者在《奥古斯塔史》中所记载:“维鲁斯服从马可……如同地方长官服从皇帝。”

这种独特的统治架构,是罗马帝国管理体系演变的重要阶段,预示着此后帝国更频繁地由多位皇帝共同治理的时期。然而,在这一组合中,马可·奥勒留始终是核心驱动力,他以哲学化的执政理念与稳健的国家治理著称。

马可·奥勒留时期金币,正面为其桂冠头像,背面字样奥古斯都们的和谐,象征马可与卢修斯共治,公元161年

马可·奥勒留登基后,罗马帝国的高层官僚结构发生显著变化。与安东尼·庇护时期不同——彼时宫廷主要由意大利与罗马贵族构成,马可开始将关键行政职位授予来自帝国不同行省、不同社会阶层的人士。塞克斯图斯·沃卢西阿努斯便是其中一例,他出身于帝国边境行省潘诺尼亚,被任命为掌管皇帝文书的重要职位。

这种统治精英在地域与社会背景上的拓展,反映了马可·奥勒留追求更具包容性的治理模式的努力。然而,尽管他致力于强化行政体系,执政初期却充满艰难。

公元161年末或162年初,罗马遭遇严重的自然灾害。台伯河突发洪水,河水泛滥,给城市造成巨大破坏。洪水的后果是灾难性的:大量牲畜死亡,引发粮食短缺与民众饥荒。这些事件成为罗马帝国此后数年困境的预兆,也标志着帝国此前六十余年相对稳定时期的终结。

重返战场:卢修斯·维鲁斯与帕提亚战争

共治者卢修斯·维鲁斯大理石半身像,公元161-169年,藏于纽约大都会艺术博物馆

历史学家卡西乌斯·狄奥高度推崇马可·奥勒留的执政典范,却也毫不避讳其弱点。在狄奥看来,马可体质孱弱,这也解释了他为何倾向于哲学与智识活动。与之相反,尽管卢修斯·维鲁斯在帝国治理中被视为次要伙伴,却更具活力,更适合军事远征。正是出于这一原因,卢修斯被任命为帕提亚战争的指挥官。

马可·奥勒留的前任安东尼·庇护的统治秉持和平主义精神:这位皇帝从未离开过意大利,始终努力避免冲突。然而,据同时代人记载,他临终前对自己的温和政策感到遗憾——正是这种温和,让外国统治者得以对罗马不敬。

公元161年,帕提亚国王沃洛吉斯四世开始进攻,入侵罗马的附庸国亚美尼亚。他推翻了罗马拥立的国王,宣布自己的儿子为新国王,实则向罗马发起挑战。这对马可·奥勒留而言是严峻的考验。与许多在帝国边境度过青年时代的皇位继承人不同,马可几乎没有任何军事经验,对战争的爆发毫无准备。

东方的局势持续恶化:罗马军队接连遭遇惨败,新的叛乱威胁加剧了帝国的动荡。公元162年,为应对危机,马可派遣卢修斯·维鲁斯领军指挥帕提亚战争。卢修斯的年轻、活力与军事气质,使他成为这一任务的自然人选,也让马可能够专注于帝国治理与解决内部问题。

沃洛吉斯四世时期的银币四德拉克马,公元164-165年,藏于伦敦大英博物馆

卢修斯·维鲁斯经长途跋涉抵达东方,途中还在雅典接受希罗德·阿提库斯的指导,进行了具有文化意义的停留。之后,他在安条克建立基地,以此为中心开展帕提亚战役。公元162至165年间,他显然专注于重组与训练罗马军队——这些军队因帝国东部边境长期相对和平而战力衰退。

公元163或164年,卢修斯离开安条克,前往以弗所迎娶马可·奥勒留的女儿露西拉。这一政治联姻进一步巩固了两位共治者的关系,也凸显了卢修斯作为皇室成员的地位。

罗马于公元163年发起的反攻取得成功。罗马军队收复了亚美尼亚首都阿尔塔克萨塔,成为战役中的关键胜利。一位新国王盖乌斯·尤里乌斯·索赫莫斯被推上亚美尼亚王位,他是罗马元老院议员,据称出身阿尔沙克王朝——这一安排凸显了罗马在该地区的影响力。

然而,亚美尼亚的胜利将帕提亚的注意力引向了美索不达米亚。作为对罗马行动的回应,帕提亚人推翻了罗马的另一个附庸国奥斯罗伊那的统治者,使美索不达米亚成为新的战场。冲突的升级,展现了罗马与帕提亚之间关系的紧张,也凸显了维持帝国东部边境控制的复杂性。

卢修斯·维鲁斯时期的青铜塞斯特斯,背面图案象征帕提亚的形象:坐在一堆盾牌上,旁有战利品,公元165年

到公元160年代中期,帕提亚战争的主动权已转移至罗马一方。经过一年的准备,罗马军队于公元164年整军备战,165年重启大规模军事行动,首先向美索不达米亚发起进攻。罗马军队渡过幼发拉底河,开始对帕提亚领土展开大规模入侵。

此次战役的成果是洗劫了帕提亚的两座关键城市——泰西封与塞琉西亚。值得注意的是,塞琉西亚居民曾向罗马军队开门投降,但仍遭到洗劫。这些胜利迫使帕提亚国王沃洛吉斯四世缔结和平协议,将西美索不达米亚领土割让给罗马,巩固了罗马在该地区的影响力。

凭借这些胜利,卢修斯·维鲁斯获得“帕提亚征服者”的荣誉头衔。马可·奥勒留与卢修斯再度被宣布为“统帅”,尽管军事行动的直接指挥权掌握在他们的将军手中。这一成功巩固了罗马帝国在东方的地位,不过卢修斯的胜利更多归功于罗马将领的高效指挥,而非他个人的参与。

博学的皇帝:马可·奥勒留与弗龙托

所谓的“男子头像”,通常被认定为马可·奥勒留;青铜半身像,眼部镶嵌宝石,公元2世纪

作为罗马贵族与未来皇帝,马可·奥勒留接受了罗马青年贵族所能获得的最优质教育。这种培养旨在塑造他在政治舞台核心立足所需的各项技能。在所有学科中,修辞学与演说术占据特殊地位,被视为成功执政的关键工具。马可的导师是两位当时最杰出的大师——希罗德·阿提库斯与马可·科尔内利乌斯·弗龙托,他们的才华对马可的人格塑造产生了深远影响。

彼时,罗马帝国正盛行一场名为“第二智者运动”的文化浪潮。这场运动是希腊文学传统的复兴,智者们(主要是希腊学者)在其中发挥核心作用。马可·奥勒留的思想对这一智识环境高度敏感,尤其重视教育的价值。即便成为皇帝后,他仍坚持学习。历史学家卡西乌斯·狄奥指出,马可“毫不羞愧、毫不犹豫地向导师请教”,曾聆听比奥提亚哲学家塞克斯图斯与修辞学家赫尔莫根尼斯的讲座。

在马可的导师中,希罗德·阿提库斯不仅是杰出的演说家,也是当时最富有的人之一。他的建筑遗产,尤其是在故乡雅典的作品,留存至今。其慷慨最令人瞩目的见证,是公元161年为纪念妻子而建的希罗德·阿提库斯剧场。这座剧场位于雅典卫城西南坡,至今仍是那个时代文化繁荣的象征。

至于弗龙托,他的遗产虽不那么直观,却同样意义重大。弗龙托与马可·奥勒留之间的大量通信得以保存,见证了两人之间深厚的友谊与相互尊重。马可不仅将弗龙托视为修辞学艺术的导师,更视其为亲密的朋友,其智慧与支持伴随马可一生。

罗马皇帝与哲学家

《马可·奥勒留皇帝的最后遗言》,欧仁·德拉克罗瓦,1844年,藏于里昂美术博物馆

马可·奥勒留以其敏锐的洞察力与深厚的智识素养,当之无愧地成为罗马皇帝中最杰出的哲学家之一。在求学过程中,他对斯多葛派哲学的兴趣日益浓厚,这一兴趣塑造了他的世界观。根据《弗龙托与马可通信集》记载,马可从修辞学转向哲学,是受导师昆图斯·朱尼乌斯·鲁斯提库斯的启发——鲁斯提库斯引导他对生命及其意义进行更深入的思考。

斯多葛学派由基提翁的芝诺于公元前3世纪在雅典创立,对马可的智识与精神发展产生了巨大影响。斯多葛哲学主张,真正的幸福与满足源于接受世界的本来面目。其核心理念是摒弃激情,运用理性与逻辑理解自然及其在其中的位置。

对马可·奥勒留而言,这些理念成为切实的行动指南。他的不朽著作《沉思录》中充满斯多葛思想的例证,探讨如何在困境中保持美德、掌控欲望与追求,以及如何在服务他人中寻找生命的意义。斯多葛主义帮助马可·奥勒留应对执政期间的诸多挑战,使他成为“王座上的哲学家”的典范,其思想至今仍具有现实意义。

马可·奥勒留青铜骑马雕像,公元161-180年,图片来源:罗马卡比托利欧博物馆

现代对斯多葛主义的理解,在很大程度上基于马可·奥勒留的遗产及其著作《沉思录》。这部作品写于对抗日耳曼部落的军事远征期间,是分为12卷的个人笔记,记录了皇帝对自己斯多葛信仰的思考。在《沉思录》中,马可探讨了自我反省、人类在宇宙中的位置,以及摒弃过度情感与感官愉悦的重要性。这种理念本质上提供了一种与物质困境和命运无常保持距离的方式。著作的核心主题之一是美德的概念:“一劳永逸地结束这场关于何为好人的争论,然后成为这样的人。”

《沉思录》仍是古代最具影响力的著作之一,深深打动了不同时代的读者。其崇拜者包括腓特烈大帝、约翰·斯图尔特·穆勒与比尔·克林顿等众多人物。正是这部作品,在人们心中塑造了马可·奥勒留“王座上的哲学家”的光辉形象,使其有别于其他以暴政、怪诞与残忍著称的罗马皇帝。

马可的哲学形象也在艺术中得到体现。画家欧仁·德拉克罗瓦在创作关于马可·奥勒留最后日子的作品时,深受雅克-路易·大卫的画作《苏格拉底之死》(1787年,现藏于纽约大都会艺术博物馆)的美学与理念启发。这种呼应凸显了马可·奥勒留作为哲学美德化身的重要性,其形象在文学与艺术领域均备受推崇。

征战沙场:马可·奥勒留与日耳曼部落

马可·奥勒留荣誉纪念碑,场景被认定为日耳曼人的臣服,跪地的人物形象可作为佐证,公元176-180年

当卢修斯·维鲁斯在东方领军抵御帕提亚入侵时,罗马帝国的北部边境问题日益加剧。中欧民族的大规模迁徙,尤其是哥特人的移动,对靠近罗马边境的部落形成压力,导致日耳曼部落的袭扰频率增加,迫使罗马再次卷入长期战争。这些冲突被称为马尔科曼尼战争,是罗马军队与萨尔马提亚人及多个日耳曼部落(包括哈特人、夸迪人与马尔科曼尼人)之间的一系列交战。

曾在帕提亚战争中积累作战经验的卢修斯·维鲁斯,加入马可·奥勒留麾下,参与了早期对抗日耳曼部落的战役。然而,维鲁斯未能见证战争的结束。公元168年,在返回罗马的途中,他患病(疑似瘟疫),并于169年去世。马可·奥勒留为养弟兼共治者的离世深感悲痛。为表彰卢修斯·维鲁斯的功绩,元老院决定将其神化,使其成为罗马众神之一。这一损失使马可·奥勒留在战争最激烈的时刻成为帝国的唯一统治者。马尔科曼尼战争成为对其执政能力的严峻考验,却也为他展现战略与领导才能提供了契机。

马可·奥勒留时期的金币,背面图案为战利品——武器、盾牌与盔甲,显然源自日耳曼部落,藏于伦敦大英博物馆

公元169年马可返回边境后,马尔科曼尼战争进入最残酷的阶段。包括马尔科曼尼人在内的日耳曼部落,利用罗马军队忙于与萨尔马提亚人作战的时机,发起大规模进攻。马尔科曼尼人渡过多瑙河,在卡农图姆战役中重创罗马军队,随后向意大利北部城市阿奎莱亚进军。这是自公元前101年盖乌斯·马略击败辛布里人以来,意大利城市首次遭到外族敌人的围攻。

这场灾难迫使马可·奥勒留调整战争策略。他迅速与雅吉格人缔结和约,得以集中力量应对更主要的威胁——马尔科曼尼人。公元172年,罗马军队的反攻取得成功,马可因此获得“日耳曼征服者”的荣誉头衔。为纪念这一胜利,罗马发行了相关金币。

次年,罗马军队发起对夸迪人的战役,这场战役因著名的“雨之奇迹”事件而载入史册。罗马的一个军团被敌军包围,陷入缺水困境,却因一场突如其来的暴雨得救——雨水不仅解渴,还恢复了士兵的战斗力。与此同时,一场强烈的风暴摧毁了夸迪人的阵线,为罗马军队赢得胜利。这一事件意义重大,被永久铭刻在罗马的马可·奥勒留柱上。“雨之奇迹”成为罗马在马尔科曼尼战争中,皇帝作为帝国保护者的象征,而马可·奥勒留柱则是罗马坚韧与胜利的见证。

乔瓦尼·巴蒂斯塔·皮拉内西《马可·奥勒留柱景观》版画,1748年,图片来源:伦敦皇家艺术学院

“雨之奇迹”拯救罗马军团后,对夸迪人的战役得以继续。到公元174年底,罗马成功完成对夸迪人的征服。此后,罗马军队将注意力转向萨尔马提亚人,力求以非持久冲突的方式结束战争。战场上的一系列胜利,使罗马得以签署有利的和平条约。协议的核心条款之一是归还10万名罗马战俘,这成为罗马在外交与道义上的重大胜利。

公元176年,马可·奥勒留返回罗马,这是他八年来首次踏入帝国首都。他的归来以盛大的凯旋仪式庆祝,彰显其胜利的辉煌。凭借这些成就,他获得两项凯旋头衔:此前的“日耳曼征服者”之外,又新增“萨尔马提亚征服者”,象征对萨尔马提亚人的胜利。

马可·奥勒留的凯旋,证明了他虽素有和平主义者的声誉,却具备坚韧的意志与卓越的战略才能。这些头衔不仅反映了他的军事成就,更巩固了他作为帝国保护者与统一者的权威——他在罗马历史上最艰难的时期之一,成功捍卫了帝国的边境。

瘟疫与政治:安东尼瘟疫

马可·奥勒留荣誉纪念碑浮雕,描绘皇帝在卡比托利欧朱庇特神庙前主持祭祀仪式,公元176-180年,罗马

尽管马可在马尔科曼尼战争中取得胜利,罗马世界却已深陷危机。瘟疫大约从公元165年开始在帝国蔓延,很可能是由从东方战役归来的军队带入,其爆发或许与罗马在美索不达米亚作战期间围攻塞琉西亚的事件相关。著名医生盖伦记录了这种疾病的症状——包括发烧、腹泻与皮肤脓疱,如今现代学者倾向于将其诊断为天花。瘟疫的同时代人卡西乌斯·狄奥记载,罗马每日死亡人数高达2000人(不过这位历史学家所记录的是瘟疫后期的一次爆发)。据现代历史学家估计,最终死亡人数可能达到500万,卢修斯·维鲁斯疑似也是受害者之一。

《瘟疫期间,死神降临罗马的城门》,J.G. 勒瓦瑟尔根据J. 德隆画作创作的版画,19世纪

当瘟疫席卷罗马帝国时,坊间传言马可·奥勒留已死于长期疾病。据称,埃及总督阿维迪乌斯·卡西乌斯出于对帝国安全的担忧,自立为皇帝。有恶意的史学观点称,马可的妻子小福斯蒂娜曾唆使阿维迪乌斯做出这一决定。尽管阿维迪乌斯后来得知传言不实,却仍坚持己见,成为篡位者。作为经验丰富的将领、皇帝的忠实伙伴与日耳曼战役的老兵,马可·奥勒留得知阿维迪乌斯的背叛后悲痛欲绝,恳请这位朋友重新考虑自己的行动。

尽管阿维迪乌斯在东方行省拥有强大支持,其叛乱却迅速失去势头。得知马可计划进军埃及平定叛乱的消息后,阿维迪乌斯的支持者陷入恐慌。一名百夫长砍下阿维迪乌斯的头颅,将其呈送马可请罪。马可下令焚毁阿维迪乌斯的所有信件,这意味着支持篡位者的人将免于罪责——若是换作不那么宽容的皇帝,他们中的许多人恐怕难逃死刑。

马可·奥勒留、康茂德与罗马黄金时代的终结

青年康茂德大理石半身像,公元172-173年;赫拉克勒斯形象的康茂德半身像,公元180-193年

阿维迪乌斯·卡西乌斯叛乱未遂的关键后果之一,是马可·奥勒留决定加速培养儿子康茂德继承权力。康茂德生于公元161年,176年被宣布为“统帅”,177年获得“奥古斯都”头衔,正式与父亲享有同等地位。177年1月1日,他成为罗马历史上最年轻的执政官,其地位进一步得到凸显。

与此同时,北方再次爆发动乱:夸迪人发动叛乱,迫使马可·奥勒留发起第二次日耳曼战役。康茂德随父出征,参与巩固边境的战斗。尽管罗马军队取得重大胜利,包括在劳加里科战役(今斯洛文尼亚境内)中赢得决定性胜利,马可·奥勒留的健康状况却持续恶化。他于公元180年3月17日在文多波纳(今维也纳)去世。遗体被火化,骨灰送往罗马,安葬在哈德良陵墓。马可死后被神化,以表彰其卓越的统治。

马可·奥勒留的努力确保了权力平稳过渡至康茂德手中——康茂德是罗马帝国首位生来便被培养为统治者的亲生皇子。然而,这种继承方式打破了公元2世纪的传统——彼时的皇帝依据功绩选拔,而非血缘。康茂德的统治迅速暴露出这种继承模式的弊端。这一时期标志着罗马“黄金时代”的终结,开启了一个全新的、更动荡的时代——即所谓的“铁器与锈迹的时代”。