王朝倾覆,君王自戕。老太监颤抖更衣,以身作盾,完成了一场无声的殉葬。

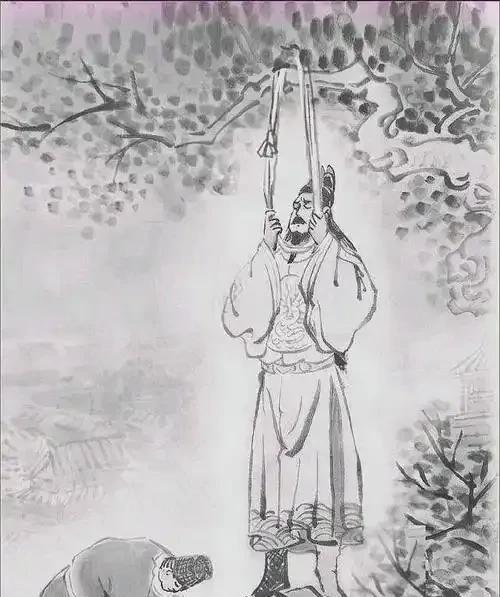

历史长卷中,那些决定乾坤转向的时刻,常常被浓墨重彩地记录。公元一六四四年,岁在甲申,三月十九,这一日,便被这样的浓墨浸透。大明国祚,绵延二百七十六年后,在京城煤山一株苍劲的老槐树下,随着它最后一位君主气息的断绝,显露出无可挽回的终章。

史册工笔,凝练而沉重地记下:“君王死社稷”。五个字,仿佛为一段浩荡史诗落下了千斤闸门。

然而,岁月最堪咀嚼的滋味,往往不在那戛然而止的休止符本身,而在于余音之中,那些细微却执拗的震颤。当后世的目光穿透尘埃,试图凝视崇祯皇帝朱由检那决绝身影时,总会有一个沉默的侧影,不容回避地映入视野——司礼监秉笔太监,王承恩。

正史的叙事在此处往往简略,但散落的笔记与口传,却拼凑出一个让无数人心弦为之一紧的画面:君王既殁,身躯犹悬。那位侍奉他多年的老内臣,并未仓皇奔逃,也未恸哭失声。他缓缓跪下,向着此生侍奉的终点,行了一个漫长而静默的大礼。随后,他做出了一个超乎所有人预料的举动。

他用那双或许因常年劳作而粗糙、此刻却异常平稳的手,解开了自己身上那件颜色发暗、质地普通的宦官常服。接着,他极其慎重地,近乎一种庄严的仪式,将地上那袭明黄色、绣着日月星辰山川纹样的皇帝龙袍,轻轻披覆在崇祯皇帝已然僵冷的躯体之上。完成这一切后,他整理了自己素旧的衣衫,平静地追随而去。

这一连串动作,静默无声,却胜过万语千言。它在问什么?

若以今人视角忖度,这便如同巍峨大厦轰然倒塌之际,众人皆惊慌走避,唯有一位最不起眼的老仆,逆着人流,转身回到废墟的核心。他不是去抢夺遗落的珍宝,而是默默拾起主人散落的冠冕,仔细拂去尘埃,将它端正摆好。然后,他静静地坐在那片废墟之上,以自己的存在,作为最后一道脆弱的屏障,抵御可能来临的践踏与亵渎。

王承恩脱下的,何止是一件布衣?那是他作为内臣、作为仆役的整个世俗身份。他披于帝身的,又何止是一件龙袍?那是大明王朝最后的法统象征,是此刻最危险、也最易招致屈辱的标志。他洞悉了胜利者必然的需求——他们需要摧毁旧日的偶像,以彰显新的权威。于是,他以己身为障,试图将那些可能施加于君主遗体的刀剑与唾骂,引向自己。

这绝非权衡利弊后的精明算计,亦非希求身后虚名的投机之举。这是一种在天地翻覆、万念俱灰的绝境中,灵魂依据其最本初的信念,所进行的最后一次“执行”。无关乎成败,甚至超越了生死,只关乎一份贯穿其生命的“执事以忠”的信条,最终极、最彻底的兑现。这份近乎笨拙的守护,因其纯粹与决绝,而拥有了刺痛人心的力量。

回望那一刻,崇祯皇帝面前,果真只有煤山槐树下这一条绝路么?并非如此。

其时,南京作为留都,府衙建制完整,六部皆备,江南财赋充盈,半壁江山稳固。若他决意南渡,完全可能如东晋、南宋故事,延续国祚,徐图恢复。南下,在彼时的政治与军事逻辑中,是一条合理且可行的“后路”。后世多少读史者掩卷长叹,惋惜其不知变通,未能暂避锋芒。

然而,他选择了留下,选择了最惨烈的一种结局。这份选择背后,是极其复杂的心绪交织:有力挽狂澜而终告失败的巨大挫败,有对满朝文武“诸臣误朕”的愤懑与失望,但更深层的,或许是一种对自身“角色”命运的彻底认领与承担。自明太祖朱元璋北伐驱元、定鼎金陵,便有“天子守国门”的气魄深植国本。历代皇帝虽境遇各异,但“社稷重于生命”的训诫,已成为镌刻在帝王心头的律令。崇祯在最后时刻,以一种近乎惨酷的刚烈,践行了这条律令的终极形式——君王死社稷。

于是,历史在此处,勾勒出一个充满宿命感的回环:

开端,是一袭布衣终换衮服。 洪武皇帝朱元璋,起于微末,提三尺剑平定天下,将乞食的陶碗,化为了执掌乾坤的玉玺。终结,是一身龙袍仅余白绫。 崇祯皇帝朱由检,承继祖宗基业,却无力回天,将那象征无上权柄的十二章纹,付与了煤山一缕凄风。

从无到有,是开创的史诗,充满草莽英雄的豪迈与传奇。从有到无,是谢幕的悲歌,浸透末世帝王的孤愤与苍凉。这一始一终,以“服饰”这一极具象征意义的物象为呼应,仿佛冥冥之中,为大明王朝的兴衰,写下了一个形式工整、意蕴苍茫的注脚。

这种在绝境中放弃苟全、选择以最激烈方式捍卫某种价值的倾向,并非孤立于煤山一隅。它像是流淌在这个文明血脉中的一种精神原型,在特定的历史隘口,便会喷涌而出,凝成令人窒息的景象。

让我们将视线投向更远的南方,投向近四百年前那片波涛汹涌的南海之滨。南宋祥兴二年,崖山。左丞相陆秀夫,在最后的决战失败后,从容背起年仅八岁的幼帝赵昺,纵身跃入万顷碧波。他不知投降或可换取性命乃至富贵吗?以他的才智,必然知晓。但他更知晓,那一跃,溅起的不是懦弱的水花,而是一个王朝、一种气节,沉入历史深渊时最为凛冽的辉光。

更具深意的是,曾与陆秀夫在朝堂上有所龃龉的右丞相文天祥,此前或许对其政见、行事不无批评。然而,当陆秀夫负帝蹈海的噩耗传至元大都的囚室,身陷图圄的文天祥,在悲痛与敬仰中,再无半句微词。因为,在“如何面对不可逆转的败亡”这一终极拷问前,陆秀夫用生命书写的答案,已然跃出了寻常政争与是非的范畴,抵达了另一个层面。那一跃,完成了所有言语的辩驳,也统一了所有价值的尺度。

由此可见,胜负成败,有时只是历史的表面波澜。如何面对注定的败局,如何安置必将逝去的生命与尊严,才真正照见了一个人,乃至一个文明的精神底色。

是在洪流席卷时随波沉浮、悄无声息地湮灭?还是在最后的立足之地崩塌前,挺直脊梁,完成一个属于自我的、庄严的告别姿态?

王承恩为崇祯更衣,是一个姿态。崇祯自缢煤山,是一个姿态。陆秀夫负帝投海,也是一个姿态。

这些姿态,丝毫未能改变战役的胜负、国家的存亡,但它们却如金石篆刻,深深改变了历史对这些“失败者”的最终评价。它们让“失败”这个词汇,脱离了简单的耻辱含义,被赋予了重量、温度,乃至一种震撼人心的、悲剧性的崇高美感。这或许便是我们文化中极为推崇的“风骨”或“气节”——平日蕴藏于内,不见形迹;危亡之际,则凛然勃发,撑持起个体面对命运巨力时最后的、也是全部的尊严。

让我们再次回到那个问题:王承恩,所求为何?

他所求,大概并非汗青简册上必能留有的姓名(尽管他侥幸留下了),亦非后世祭祀时那炷或许会有的香火。在旧的世界秩序彻底崩解、一切世俗价值都归于虚无的那个瞬间,那可能只是一个普通人,基于其数十年生命所构筑的全部理解与情感,做出的最直接反应:我以此身事君,便以此身送君。我能做的,仅此而已。

若以今日平等、独立之观念审视,这种主仆关系自具其历史局限性。然而,若我们将目光聚焦于那个特定的历史情境之下,这一行为所迸发出的人性微光——在极致的卑微身份中,践行了一种极致的忠义原则——却拥有一种超越时代隔阂的感染力。它让我们看到,即便是在最严苛的阶层框架内,个体精神依然可以闪烁出不容轻蔑的光芒。

三百余年白云苍狗,煤山槐树几经枯荣,那截白绫早已化作尘埃。但“王承恩更衣”这个历史片段,却如同一个古老的故事,代代相传,不曾湮灭。

它静静地诉说着:王朝有更迭,社稷有兴替,权力的舞台永远上演着新的剧目。然而,总有一些关于“守护”、“抉择”与“在绝境中如何持守内心准则”的叙事,能够沉淀下来,穿透时间的屏障,触动后世观者的心弦。

它仿佛一面古镜,映照出每一个时代都可能面临的困境:当外在的依托(无论是理想、事业、信仰还是关系)行将崩塌时,我们该如何自处?是仓皇弃守,随现实功利之风而转向?还是在认清无可挽回的结局后,依然选择遵循内心的律令,为所珍视的价值,画上一个有始有终的句点?

这份在终极困境中的选择权,以及做出选择时所依凭的那股“精神之气”,或许,正是人之为“人”,区别于随风偃伏的草木,那一份最为珍贵的、关于尊严的答案。

#明末悲歌 #崇祯皇帝 #太监王承恩 #风骨气节 #历史瞬间 #忠义之辩 #王朝兴衰启示 #人文精神 #历史细节 #士人风骨